Avec la forme et la couleur, le parfum est l’une des armes les plus utilisées du règne végétal pour attirer les insectes, même à des kilomètres de distance.

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Jean-Marc Linder

La première plante terrestre n’était pas parfumée.

Les fougères ne l’étaient pas, elles confiaient leur descendance aux spores et à l’eau, au moyen de plantules reproductrices microscopiques et de spermatozoïdes qui arrivaient à destination en nageant ; les mousses non plus, bien qu’en forêt, une odeur typique se dégage souvent de leurs coussinets humides.

Bien sûr, même dans les forêts du Mésozoïque, les odeurs ne manquaient pas : celles des plantes mortes, celles des cadavres qui, comme aujourd’hui, diffusaient alentour leurs senteurs indéniables.

Les anciens crustacés, mollusques, mouches et coléoptères affluaient, attirés par les liquides à sucer et par les tissus ramollis par des bactéries. Mais la première fleur n’était pas encore née, et les plantes d’avant-garde, celles qui avaient inventé le pollen, l’avaient confié au vent.

Elles avaient mis au point des “mini capsules spatiales” révolutionnaires, à partir desquelles, une fois atteint le stigmate, l’élément masculin émergeait, tel un astronaute, par un tunnel, et fécondait l’œuf sans contact avec le monde extérieur. Et pour les porter plus loin, certaines espèces, par exemple les conifères, y avaient accolé des saccules d’air qui les portaient haut dans le ciel, comme des deltaplanes.

Les grains de pollen atteignaient 5000 m d’altitude ou davantage, en courant le risque de perdre leur pouvoir fécondant sous l’effet des rayons ultraviolets. Mais ils pouvaient aussi atterrir à des centaines de kilomètres, opérant ainsi de fantastiques échanges de gènes entre des populations très éloignées.

Le risque de rater la cible était très grand. Presque tous les princes charmants entrés en hibernation, après déshydratation, dans leurs belles capsules spatiales, ne se sont jamais réveillés. Se réveiller nécessitait le baiser de la “princesse du stigmate” (dans cette “fable”, les rôles sont étrangement inversés), et la probabilité de le savourer était d’un à deux sur un million.

Les arbres n’ont pas renoncé pour autant et, comme les bombardiers américains de la dernière guerre, ils ont compensé par la quantité l’imprécision de leurs émissions. Aujourd’hui encore, en Europe, un centimètre carré de terre reçoit environ 27 000 grains de pollen par an et, à l’époque où le vent était le seul moyen de transport, leur nombre devait être vraiment impressionnant.

“Il doit bien exister un système moins coûteux et plus précis”, pensaient certaines plantes ; et comme le ciel était rempli de coléoptères, une plante de la famille des Cycadaceae a eu l’idée de les exploiter.

Tout en continuant à confier au vent des milliards de grains de pollen, elle les a rendus collants et les a parfumés intensément avec les odeurs habituelles de la forêt. Le coléoptère est arrivé, attiré par les senteurs ; à la place des végétaux pourris, il a trouvé d’étranges petites capsules du même goût, et après en avoir un peu dégusté, il est reparti, repus et chargé de “capsules spatiales”, qui atteignaient ainsi plus facilement l’objectif.

Ce n’étaient certainement pas des fragrances suaves, mais tout de même des “parfums”.

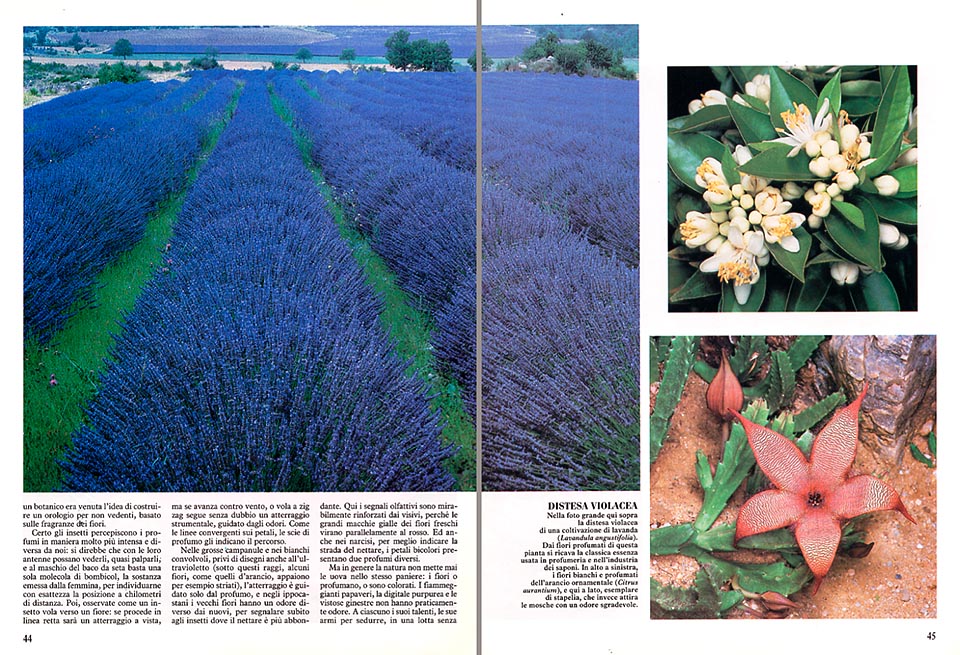

Du reste, aujourd’hui encore, certaines Araceae et Stapelia attirent encore des mouches par une odeur pestilentielle de viande ou de poisson avariés ; et le pollen est toujours un aliment à la mode chez les insectes, au point que des plantes comme Lagerstroemia indica en produisent du faux, bien en vue, spécialement à leur intention. Toutes les ruses sont bonnes pour la reproduction, et celles des plantes primitives, à la recherche pressante de nouvelles stratégies de survie, ont certainement dépassé notre imagination.

Pour assouvir le formidable appétit des coléoptères, des fleurs ont commencé à parfumer leurs pétales, et pour être certaines de se marier, elles ont aussi pensé à les séquestrer.

Les corolles voyantes de Victoria amazonica, une ancienne fleur à coléoptères, continuent de se refermer stoïquement chaque soir sur des convives tout à leur repas pour ne les libérer qu’au matin, chargés de pollen, pour aller féconder d’autres fleurs. Certes, quand elles se rouvrent, les corolles sont en lambeaux, avec leurs pétales mi-dévorés et mi-brisés ; mais au fond, à quoi sert la beauté d’une fleur sinon à la reproduction ? Et une fois l’objectif atteint, elle n’a plus de raison d’être.

Ce n’est qu’avec les abeilles et les papillons que les plantes finissent par trouver des collaborateurs sérieux, efficaces, raffinés, et qui ne dévastent pas les corolles.

Le parfum, de plus en plus intense et agréable, devient alors un signal publicitaire important pour le nectar, copieux repas sans effusion de sang inventé par les fleurs pour les transporteurs de pollen. Si la corolle est l’enseigne du restaurant, le parfum en est la musique d’ambiance – ou l’odeur du rôti, s’il s’agit d’une petite auberge de campagne.

On ne saura jamais si, dans les prés, il y a des restaurants à une ou plusieurs étoiles pour les insectes ; assurément la concurrence est forte, et chaque espèce a son menu et ses clients.

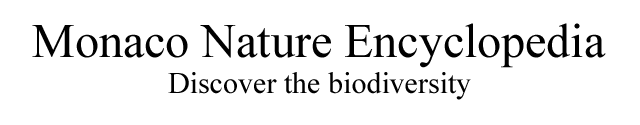

Pour ne perdre ni leur temps ni leur parfum, de nombreuses espèces régulent même leurs émissions en fonction des habitudes des convives. Ainsi le tilleul et le chèvrefeuille sentent le soir, Hoya carnosa, quelques géraniums et le jasmin la nuit, les roses le matin, et le troène à midi. A tel point qu’un botaniste a eu l’idée de fabriquer une montre pour aveugles, basée sur les parfums des fleurs.

Les insectes perçoivent les arômes différemment et beaucoup plus intensément que nous : c’est tout juste si leurs antennes ne leur permettent pas de les voir et presque de les palper. Pour le mâle du ver à soie, une seule molécule de bombykol, substance émise par la femelle, suffit à localiser sa position à des kilomètres.

Observons donc comment un insecte vole vers une fleur. S’il avance en ligne droite, il atterrira à vue, mais s’il lutte contre le vent ou progresse en zigzag, il procédera probablement à un atterrissage aux instruments, guidé par les odeurs. Comme les lignes convergentes sur les pétales, un sentier odorant le renseigne sur la route à suivre et indique ce qu’il doit faire pour que la pollinisation se déroule correctement.

Chez les grandes campanules et chez les blancs liserons, démunis de motifs même dans les ultraviolets (sous ces rayons apparaissent par exemple des stries chez certaines fleurs, comme celles de l’oranger), l’atterrissage n’est guidé que par le parfum.

Chez le Marronnier, les fleurs âgées ont une odeur différente des jeunes, ce qui renseigne immédiatement les insectes sur l’abondance du nectar. Les signaux olfactifs sont d’ailleurs admirablement renforcés par les éléments visuels, car, simultanément, les grandes taches jaunes des fleurs fraîches tournent au rouge. Encore mieux chez les narcisses : pour mieux indiquer le chemin du nectar, les pétales bicolores ont deux senteurs différentes.

Mais en général, la nature ne met jamais les œufs dans le même panier : ou bien les fleurs ont une odeur, ou bien elles sont colorées.

Les coquelicots flamboyants, la digitale pourpre et les genêts “flashy” n’ont pratiquement aucune odeur. A chacun ses talents, ses armes pour séduire, dans une lutte sans merci qui aboutit, chez les orchidées, à la création d’authentiques parfums érotiques pour l’insecte qui n’a jamais “besoin de demander”.

Celles-ci dégagent en temps normal des parfums innocents de vanille (la vanille étant une orchidée), mais les fleurs d’un genre australien, Drakea, imitent parfaitement et en détail, la forme, la couleur et l’appel odorant des femelles de certaines guêpes.

Le parfum est ici l’élément essentiel de la tromperie, car même en déchiquetant les pétales à l’aide de ciseaux jusqu’à les rendre méconnaissables, les guêpes mâles se jettent dessus, en piqué, comme sur les vraies femelles.

D’une manière similaire, une autre orchidée sado-masochiste, Coryanthes, s’est attachée les mâles de certaines abeilles américaines, qui ont besoin de son parfum pour produire leurs hormones sexuelles. Depuis des millénaires, elles sont poussées, pour se reproduire, à un plongeon dans une vasque remplie d’un liquide visqueux ; in extremis, les pauvres abeilles trouvent une sortie et sont obligées de se faufiler dans un long et étroit tunnel où, entre coups et flagellation, elles se chargent, ou sont obligées de se charger, de deux sacs de pollen.

Mais il y a aussi des fleurs plus douces. Une autre orchidée latino-américaine, Catasetum, propose même à l’insecte un parfum prêt à l’emploi pour attirer les femelles. Il doit simplement le recueillir avec les poils des pattes, le stocker dans une cavité préparée à cet effet et le vaporiser avec les ailes pour séduire les compagnons.

A bien y regarder, l’homme fait de même. Et je viens vraiment de me demander comment cela se fait que, parmi les parfums élaborés par les plantes pour les insectes il y a cent millions d’années, certains attirent tant l’espèce humaine, âgée seulement de 5 millions d’années.

Hormis le castoréum, le musc et la civette, extraits des glandes sexuelles du castor, du cerf et du chat sauvage, et de l’ambre gris sécrété par le foie du cachalot, l’homme déteste les odeurs des mammifères et de ses semblables, généralement associées à un manque d’hygiène ; mais, inexplicablement, il adopte les goûts et les comportements des insectes.

Dans la logique de la nature, le parfum des fleurs est voué à attirer les insectes ; mais la relation entre l’homme et la fleur n’a pas de sens et est purement gratuite – bien que, à en juger par le prix des parfums, cette “gratuité” ne soit plus vraiment d’actualité.

SCIENZA & VITA NUOVA – 1989