Famille : Serranidae

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Michel Olivié

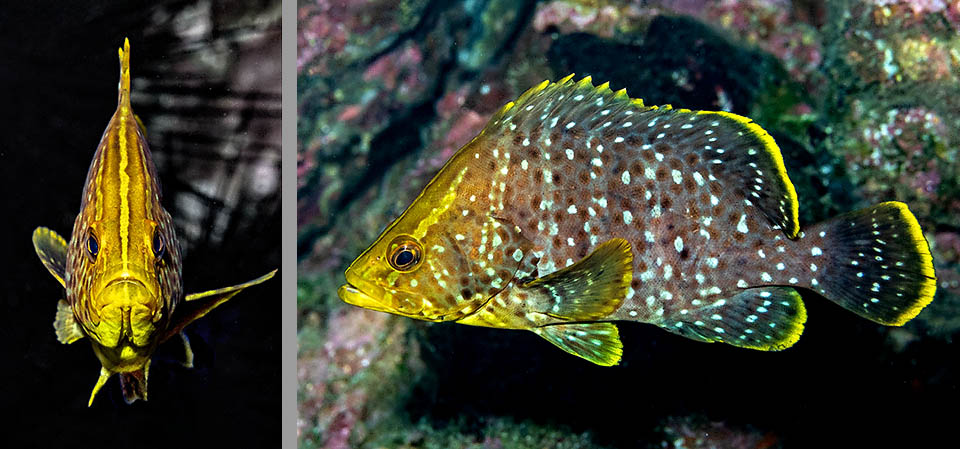

Dermatolepis dermatolepis est un Mérou haut et plat de l’Est du Pacifique, du Sud de la Californie au Pérou et aux îles de cet océan jusque vers les Galapagos © www.carlosestape.photoshelter

Connu sous le nom de Mérou cuir ou de Mérou marbré Dermatolepis dermatolepis (Boulenger, 1895), qui est traditionnellement inclus dans la famille des Serranidae, appartient à la classe des Actinopterygii, les poissons aux nageoires rayonnées, et à l’ordre des Perciformes mais aujourd’hui, pour souligner ses différences, certains scientifiques le rangent dans le sous-ordre des Serranoidei et la famille des Epinephelidae qui est celle des mérous au sens strict.

Le nom du genre Dermatolepis, créé par Gill en 1861, est composé du grec “dermatos”, peau, et “lepis”, écaille, par référence à ses petites écailles cycloïdes implantées dans la peau, un terme qui a été aussi repris pour l’espèce par Boulenger en 1895.

À la différence des plantes la tautonymie, c’est-à-dire l’utilisation du même nom pour le genre et l’espèce, est en effet admise dans la taxonomie animale.

Il atteint 91 cm et 10 kg. Son profil frontal est oblique et raide. Sa livrée aux bandes centrales alternées presque noires et grises comporte de nombreuses taches claires © Billy Bensted-Smith

Zoogéographie

Dermatolepis dermatolepis est présent dans une très vaste zone le long des côtes de l”Est de l’océan Pacifique, du Sud de la Californie au Pérou là où les températures de la mer sont comprises entre 23,6 et 28°C, et atteint ensuite les îles du Pacifique jusque vers les Galapagos.

Écologie-Habitat

Il évolue en général entre 4 et 40 m de profondeur, bien qu’il puisse descendre aussi plus bas, parmi les formations madréporiques ou dans des milieux rocheux où les crevasses sont abondantes.

Parfois les bandes disparaissent et son corps tacheté paraît marbré. Le bord des nageoires est dans tous les cas toujours rigoureusement jaune © www.carlosestape.photoshelter

Les jeunes grandissent en se mettant à l’abri des prédateurs parmi les piquants des oursins du genre Centrostephanus ou Diadema.

Morphophysiologie

Dermatolepis dermatolepis peut atteindre 91 cm et un poids maximal certifié de 10 kg. Son corps est élevé et fortement comprimé. Il a un museau beaucoup plus long que l’oeil. Son profil frontal est oblique et raide. Le pré-opercule présente une mince dentelure et les narines postérieures sont 2 ou 3 fois plus grandes que les narines antérieures.

La nageoire dorsale comporte 11 rayons épineux et 18 à 20 rayons mous et les pectorales 18 à 20 rayons. La nageoire anale a 3 rayons épineux et 9 rayons inermes. Les pelviennes sont plus petites et la caudale est plus ou moins tronquée.

Il se forme pour la reproduction des rassemblements de 30 à 70 poissons environ qui montent ensemble vers la surface et confient leurs gamètes aux courants © Billy Bensted-Smith

La livrée des adultes est dans l’ensemble de teinte marron grisâtre et comporte des bandes blanches verticales alternées presque noires et grises qui portent de nombreuses taches blanches ou pâles. Les barres peuvent aussi être absentes mais le bord des nageoires est toujours jaune.

Les jeunes ont dans un premier temps des bandes verticales blanches et noires et sont mimétiques au milieu des piquants des oursins mais ensuite, en grandissant, leur tête et leur front se colorent de jaune.

Éthologie-Biologie reproductive

Dermatolepis dermatolepis est un prédateur diurne qui se nourrit principalement de petits poissons benthiques.

Les juvéniles ont dans un premier temps des bandes verticales blanches et noires, très mimétiques au milieu des piquants des oursins qui les protègent des prédateurs © Billy Bensted-Smith

Pour les débusquer il accompagne parfois au cours de leur chasse les murènes qui les font sortir, effrayés, de leurs cachettes.

Une autre astuce consiste à se mêler à des poissons herbivores, en faisant semblant de brouter, de façon à les attraper par traîtrise.

Des crabes et des crevettes font également partie de son régime alimentaire et bien que ce poisson n’ait guère été étudié on sait que certaines femelles peuvent se trans former en mâles en devenant plus grandes que ceux qui sont tels à la naissance.

La reproduction, qui a lieu le plus souvent en février et en juillet suivant les zones, s’effectue au crépuscule et s’accompagne de rassemblements de 30 à 70 poissons environ qui montent vers la surface et confient leurs gamètes aux courants.

Puis, en grandissant, la tête et le front des jeunes se colorent de jaune. Son espérance de vie est d’environ 24 ans mais on en sait bien peu sur l’évolution des populations et malgré sa vaste diffusion il figure par prudence dans la Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées avec la mention “Data Deficient”, c’est-à-dire “Données insuffisantes” © www.carlosestape.photoshelter

La résilience du Mérou cuir est faible, le temps minimal nécessaire au doublement de ses effectifs étant de 4,5-14 ans. Sa vulnérabilité à la pêche est élevée et s’établit à 56 sur une échelle de 100.

Son espérance de vie est d’environ 24 ans mais on en sait bien peu sur l’évolution de ses populations et depuis 2018 il figure donc avec la mention “DD, Data Deficient”, c’est-à-dire “Données insuffisantes” dans la Liste Rouge de l’UICN des espèces menacées.

Synonymes

Serranus inermis Valenciennes, 1833; Epinephelus inermis (Valenciennes, 1833); Dermatolepis zanclus Evermann & Kendall, 1898; Dermatolepis marmoratus Osburn & Mowbray, 1915.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS OSSEUX, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS OSSEUX, cliquez ici

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.