Le Gui, la plante propice aux mille secrets. Il vit sur le dos de 170 plantes différentes, mais ce n’est pas un parasite. Histoire et légendes. Les fleurs sentent la fleur d’oranger. Usages médicinaux.

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Jean-Marc Linder

Embrasser sous le gui le soir du Nouvel An porte chance.

Vertes comme la vie au beau milieu de l’hiver, quand la nature est endormie tout autour, les branches et les feuilles semblent préparer à la fête, comme l’arbre de Noël pour la naissance de l’Enfant Jésus ; mais même si, pour des raisons saisonnières et symboliques, cette plante aurait très bien pu être “christianisée”, elle est restée strictement “païenne”, témoignage de croyances et de cultes anciens.

Pour les Grecs, le gui était la “clé” utilisée chaque année par Perséphone pour rejoindre son mari en enfer pendant les mois d’hiver ; et c’est avec un brin de gui à la main qu’Énée convainc Charon de lui faire traverser le Styx pour rencontrer son père Anchise dans le royaume des morts.

Il était en somme le laissez-passer pour l’au-delà, celui qui permettait d’y aller, et, surtout, d’en revenir.

Les anciens peuples germaniques étaient beaucoup moins positifs. Selon la légende, Baldr, le beau et invulnérable fils du dieu Odin, fut tué par convoitise au moyen d’une flèche en bois de gui ; en effet, étant trop jeune, cet arbrisseau mystérieux était le seul qui n’avait pas juré de ne pas nuire à Baldr. Il symbolisa alors l’extinction de la lumière du soleil, et donc la mort.

Mais pour les Celtes, au contraire, le gui était “Celui qui guérit tout”, le symbole de la vie qui triomphe des torpeurs hivernales.

Images opposées, mais pas si lointaines, qui se chevauchent ici, parce qu’il n’est pas facile de séparer le bien du mal, le début de la fin, la mort de la graine de la naissance de la nouvelle plante.

Pline l’Ancien nous le dit, pendant la longue nuit du solstice d’hiver, les prêtres celtes, vêtus de blanc, le coupent solennellement avec une faucille dorée, et, rattrapant la touffe à la volée sur un drap blanc, ils crient “O Ghel an Heu”, c’est-à-dire “Fais germer le blé”. Une expression qui deviendra plus tard “Au gui l’an neuf”, vœu de bon augure qui nous est parvenu en substance, confirmé par les croyances médiévales de la “théorie des signes”.

En fait, on pensait que le bon Dieu, en créant les plantes, avait laissé des messages et des indices à l’homme pour révéler leur utilité.

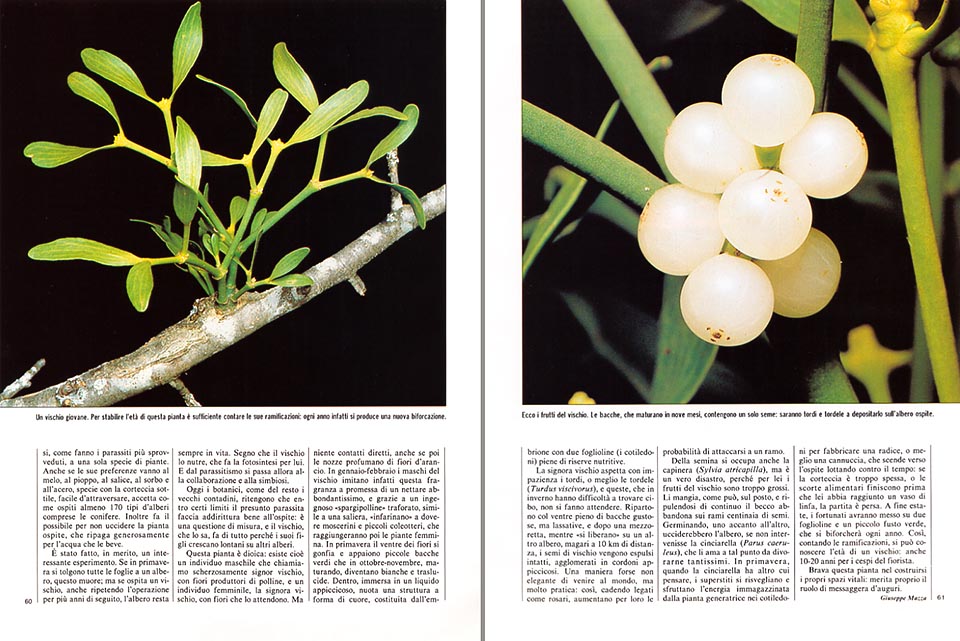

Et à cet égard, le gui était un vrai trésor. Comme on ne le trouve jamais au sol, on l’a utilisé pour traiter les épileptiques, qui, eux, tombent souvent à terre (la médecine moderne a en effet reconnu une action sédative, qui s’inverse, cependant, avec la dose) ; comme, aussi, ses fruits mûrissent en neuf mois, soit la durée d’une grossesse humaine, et comme ils contiennent un liquide blanc et collant évoquant le sperme, on était convaincu qu’il était approprié pour remédier à la stérilité des femmes, et du bétail en général (à l’époque on ne faisait pas beaucoup de différence).

Et comme, enfin, à son point de fixation, la plante-hôte enfle presque comme si elle avait une tumeur, le gui devait aussi traiter cette dernière. Bien que cela paraisse insensé, les propriétés anticancéreuses du gui sont d’ailleurs aujourd’hui cliniquement prouvées et vérifiées.

Le fait est que la plante hôte se défend en créant un tissu épais et riche en tanin qui s’oppose à la progression du gui, et que celui-ci réagit à son tour avec un composé inhibant la division cellulaire, ce qui ralentit la croissance du bois et donc aussi des tumeurs.

Mais voyons de plus près ce qu’est le gui botanique.

Un parasite ?

Oui et non, parce que les vrais parasites, comme nos orobanches qui pompent la nourriture des racines du lierre, des légumineuses et de beaucoup d’autres plantes, sont sans chlorophylle, c’est-à-dire sans parties vertes. Or, de chlorophylle, le gui en recèle même beaucoup : non seulement dans les feuilles, mais aussi dans la tige, dans l’embryon, et aussi dans les racines qui descendent dans la plante-hôte.

Le travail que la nature a toujours assigné aux plantes est de photosynthétiser, c’est-à-dire de combiner l’eau et les minéraux extraits du sol avec le dioxyde de carbone de l’air, pour les transformer, grâce au soleil et à la chlorophylle, en “viande végétale” dans la matière vivante. Et c’est ce que fait le gui ; seulement, au lieu de prendre l’eau du sol, il la prend à l’hôte. Un peu comme les Euphrasia, Melampyrum et Rhinanthus des champs, ces plantes vertes qui, sous-équipées en racines, s’attaquent à celles des graminées et des arbustes voisins pour s’approvisionner en eau. Un phénomène fondamentalement identique, même s’il est moins visible parce que tout se passe sous terre.

Et puis, comme chez les hommes, il y a parasite et parasite : de la dépendance totale, à l’utilisation occasionnelle.

L’art de faire travailler les autres est un art ancien, subtil, qui exige de la ruse et de la prévoyance : le parasite ne peut pas, comme un vulgaire prédateur, se permettre le luxe de tuer l’hôte. La mort de la poule aux œufs d’or signifie aussi, presque toujours, sa propre fin ; et dans la nature, beaucoup plus que chez les hommes, les “reconversions” sont difficiles – à moins qu’il ne s’agisse d’une cuscute, qui devient jaune et ne travaille pas quand elle peut téter une plante, et qui redevient verte et photosynthétise si l’hôte meurt.

Sans son arbre, le gui est mort, mais conscient de ce risque, il adopte deux stratégies de survie : d’abord, il conserve l’aptitude à photosynthétiser, au cas où demain (on ne sait jamais !) il devrait apprendre à vivre au sol ; et puis, prudemment, il ne se lie pas à une seule espèce de plante, comme le font les parasites les moins prévoyants.

Les préférences de Viscum album vont franchement aux pommiers, aux peupliers, aux saules, aux sorbiers et aux érables, espèces à l’écorce fine facile à traverser, mais il accepte comme hôtes au moins 170 espèces d’arbres, et attaque même les conifères, avec deux races.

Il fait également tout son possible pour ne pas tuer la plante hôte, qui se rembourse de l’eau qu’il boit en espèces sonnantes et trébuchantes. Une expérience intéressante a été menée à ce sujet. Si au printemps on supprime, une à une, toutes les feuilles d’un arbre, celui-ci meurt ; mais s’il héberge un gui, même si on répète l’opération plusieurs années de suite, il reste toujours vivant.

Une preuve que le gui le nourrit, qu’il photosynthétise pour lui.

Et du parasitisme, nous passons alors à la collaboration et à la symbiose : la nature est nettement moins schématique que nous !

Aujourd’hui, les botanistes, comme les vieux fermiers, pensent que dans certaines limites, le prétendu “parasite” est même bon pour l’hôte : c’est une question de mesure, et la maman gui, qui le sait, fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire grandir ses enfants au loin, sur d’autres arbres.

“Maman gui” : cette plante est en effet dioïque, c’est-à-dire qu’il y a un Monsieur Gui qui produit le pollen avec les fleurs mâles, et une Madame Gui qui l’attend, avec des fleurs femelles.

Mais pas de contacts directs, pas de béguin ni de déceptions amoureuses – encore que le mariage, très romantique, sente la fleur d’oranger.

En janvier-février, les messieurs Gui imitent ce parfum pour promettre un nectar très abondant, et, grâce à un ingénieux “épandeur de pollen” perforé semblable à une salière, ils farinent dûment les moucherons et les petits coléoptères, qui rejoignent ensuite les plantes femelles et les fécondent.

Au printemps, les dames sont enceintes : le ventre de leurs fleurs gonfle et on remarque de petites baies vertes qui mûrissent en octobre-novembre et deviennent blanches et translucides. A l’intérieur, noyé dans un liquide collant, comme dans une capsule spatiale, nage un embryon en forme de cœur, avec ses deux feuilles vertes, les cotylédons, pleines de réserves nutritives.

Maman Gui attend avec impatience les grives, ou plutôt la Grive draine (Turdus viscivorus), et celle-ci, qui n’a pas beaucoup à manger en hiver, ne tarde pas.

Elle repart avec le ventre plein de baies savoureuses mais laxatives, et au bout d’une demi-heure, alors qu’elle se libère sur un autre arbre, peut-être à 10 km de distance, les bébés sont expulsés intacts et agglomérés dans des cordons collants.

Une façon peut-être pas très élégante de venir au monde, mais très pratique, car en tombant reliés comme des chapelets, ils augmentent les chances de tomber sur une branche.

La Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) est aussi impliquée dans la propagation, mais c’est un vrai désastre, car pour elle les fruits du gui sont trop gros.

Elle les mange sur place comme elle le peut et nettoie continuellement son bec, abandonnant dangereusement sur les branches des centaines de petits gui.

En grandissant l’un à côté de l’autre, ils tueraient certainement l’arbre si un spécialiste, la Mésange bleue (Cyanistes caeruleus), qui les aime tant, n’intervenait pas… pour les dévorer tous, un par un.

Au printemps, quand la Mésange a autre chose en tête, le bébé gui survivant se réveille. Il utilise l’énergie stockée dans les cotylédons pour fabriquer une racine, ou plutôt une paille, qui descend dans l’hôte en luttant férocement contre le temps ; car si l’écorce est trop épaisse et si le stock d’énergie est épuisé avant d’atteindre un vaisseau de sève ascendante, la partie est perdue.

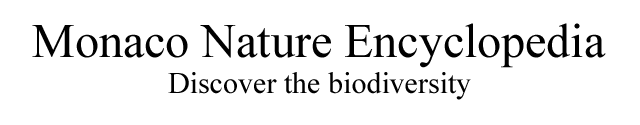

En été, les chanceux arboreront deux petites feuilles et une petite tige verte, qui se divise ensuite chaque année. Ainsi, en comptant les ramifications, on peut facilement connaître l’âge d’un gui : jusqu’à 10 ou 20 ans pour les touffes des fleuristes.

Et on en vient à se demander si, à Noël, on ne pourrait pas se passer de cette vaine destruction.

NATURA OGGI – 1989