Famiglia : Lamiaceae

Testo © Prof. Pietro Medagli

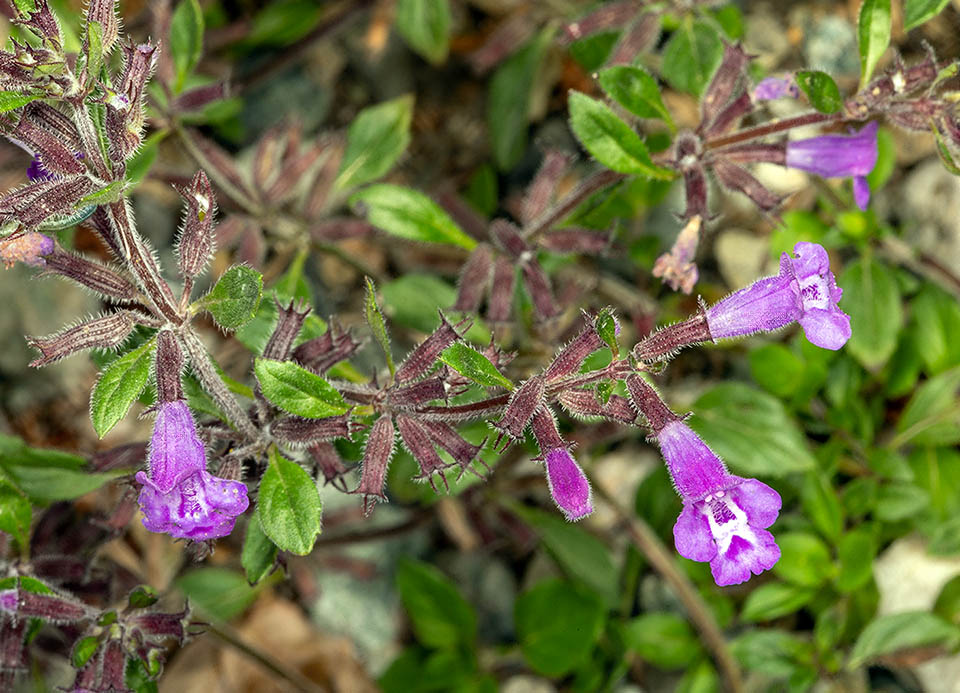

Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov subsp. alpina (L.) Bräuchler & Gutermann, noto come Acino alpino o Clinopodio alpino, è una orofita sud europea, cioè una specie tipica delle zone montuose dell’Europa meridionale dalla penisola Iberica, Alpi, Appennini e Balcani, dove si rinviene nelle praterie erbacee e su suoli pietrosi calcarei. Vive in media tra 1000 e 2600 m, ma scende anche a quote molto più basse, fino a 250 m.

Per quanto riguarda l’etimologia il primo binomio scientifico della pianta è stato assegnato da Linneo nel 1753 con il nome di Thymus alpinus, modificato successivamente da vari autori fino all’attuale binomio ad opera di Bräuchler & Gutermann nel 2019.

Il significato del genere Ziziphora deriva dal greco “ζιζυφον” (zízyphon) giuggiolo e da “φορέω” (phoréo) portare, mentre il nome specifico granatensis dal fatto che il primo ritrovamento sembra sia avvenuto nell’area di Granata in Andalusia (Spagna).

Pianta alta in media fra i 40–50 cm, con un minimo 5 cm. La forma biologica è di camefita suffruticosa (Ch suffr), cioè si tratta di pianta perenne legnosa alla base, con gemme svernanti poste ad un’altezza dal suolo tra i 2 ed i 30 cm; la parte erbacea secca ogni anno e rimangono in vita soltanto le parti legnose.

Ziziphora granatensis subsp. alpina è una orofita dell’Europa meridionale che cresce in genere fra 1000 e 2600 m d’altitudine © Giuseppe Mazza

La pianta è ricoperta da peluria costituita da peli semplici o ramificati. L’apparato radicale è costituito da numerose radici secondarie molto sviluppate che si diramano da un fittone sottile.

Il fusto ha un portamento più o meno prostrato e strisciante che presenta una sezione trasversale che evidenzia un aspetto spigoloso tetragonale, con spigoli accentuati, con quattro facce concave che sono pubescenti (ricoperti da peluria su facce alterne).

Le foglie sono disposte in maniera opposta rispetto al fusto; brevemente picciolate, con picciolo lungo 1,3 mm e privo di stipole. La forma può essere da ovoidale a ellittica, larga da 2 a 10 mm e lunga da 5 a 15 mm, con il margine della lamina fogliare dentellato con denti più o meno acuti e talvolta ripiegato all’indietro (revoluto). Sulla pagina inferiore sono visibili evidenti nervature.

L’infiorescenza è costituita da un insieme di più fiori che si sviluppano contemporaneamente alla sommità del fusto, costituita da 3 a 8 fiori. I fiori in genere sono maggiori delle foglie ascellanti. Si tratta di fiori ermafroditi. Il calice è gamosepalo, di aspetto quasi bilabiato, con superficie esterna con densa peluria, con i peli diritti di 06-08 mm. Il tubo calicino ha una forma tubulosa-campanulata, lungo 4-6 mm, è rigonfio alla base, quindi strozzato. Delle due labbra, quello superiore ha i denti lunghi 1-2 mm, quello inferiore è lungo 1,5-3 mm. La superficie del calice è percorsa da circa 13 nervature longitudinali.

L’infiorescenza porta 3-8 fiori che si sviluppano contemporaneamente alla sommità del fusto. Virtù medicinali © Giuseppe Mazza

La corolla si presenta zigomorfa, a simmetria bilaterale, di forma bilabiata, lunga 15-20 mm, con tubo di 10-13 mm, di forma conica e leggermente rigonfia e internamente pubescente. All’apice sono presenti due labbra, quello superiore bilobo e quello inferiore marcatamente trilobo, di colore violetto. All’interno della corolla sono presenti 4 stami didinami, cioè disposti in due coppie, con filamenti glabri, dei quali il paio anteriore più lungo, sporgenti dal labbro superiore della corolla.

L’ovario è supero, formato da due carpelli con quattro ovuli. Lo stilo filiforme è inserito alla base dell’ovario, con stigma bilobato. La fioritura avviene nel periodo che va da maggio a settembre in base alle quote altitudinali. L’impollinazione avviene ad opera degli insetti, in particolare dalle api. La disseminazione è affidata al vento e alle formiche.

Secondo la medicina popolare questa pianta ha le seguenti proprietà medicamentose: diaforetica (agevola la traspirazione cutanea); febbrifuga (abbassa la temperatura corporea). Dal punto di vista alimentare le foglie si usano come il te.

Sinonimi: Acinos alpinus (L.) Mpench. subsp. alpinus ; Thymus alpinus L., Sp. Pl.: 591 (1753).

→ Per apprezzare la biodiversità all’interno della famiglia delle LAMIACEAE cliccare qui.