Famille : Cistaceae

Texte © Prof. Paolo Grossoni

Traduction en français par Jean-Marc Linder

Arbuste à feuilles persistantes très répandu sur l’île de Crète, à la couronne très ramifiée et procombante, Cistus creticus peut atteindre 150 cm de haut © lougarou

Cistus creticus L. (1753) est une espèce du genre Cistus L. (1753), de la famille des Cistaceae Juss. (1789). L’épithète nominal ‘creticus’ renvoie à la Crète où il est très commun dans l’espace rural ; bien qu’incorrectement, les deux synonymes Cistus incanus auct. et Cistus villosus L. sont encore utilisés.

Cette plante est appelée Cisto rosso, Rosola, Cisto di Creta en italien, Ciste rose, Ciste de Crète, Ciste blanchâtre, Ciste de Corse en français, Pink rock-rose, Cretan rock-rose, Hoary rock-rose en anglais (le dernier nom est employé aussi pour d’autres cistes), Jara macho ou Estepa menorquina en espagnol, Kretische Zistrose ou Graubehaarten Zistrose en allemand.

Cistus creticus est un arbuste à feuilles persistantes, haut de 100 – 130(150) cm, à couronne procombante très ramifiée. En raison de la dense pubescence qui les recouvre, les rameaux de l’année sont duveteux et blanchâtres. En cas de sécheresse prolongée, la plante a tendance à développer des rameaux nains (brachyblastes) aux feuilles pseudoverticillées, plus coriaces et beaucoup plus petites.

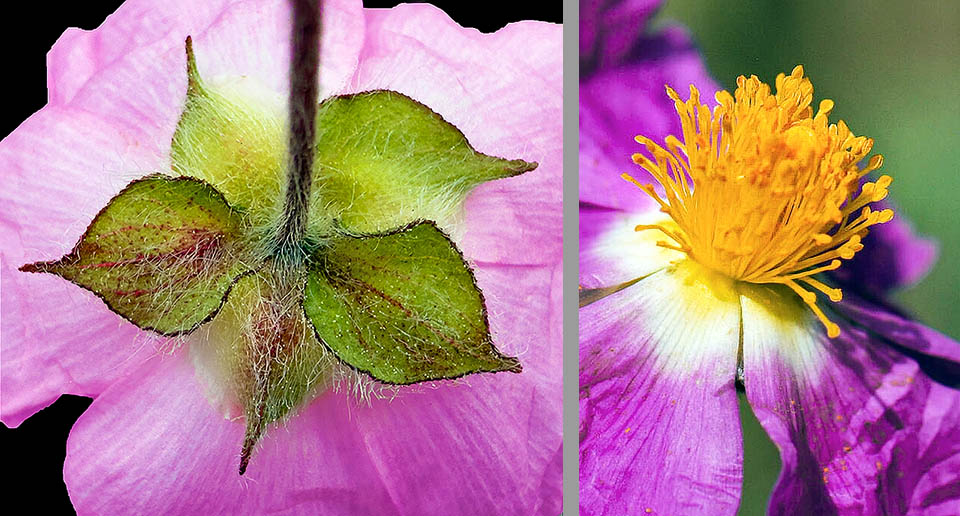

Une pubescence dense rend les branches de l’année duveteuses et blanchâtres. 1 à 8 fleurs hermaphrodites sont portées par des inflorescences terminales ombelliformes © timbuktu (gauche) © Mark K. James (droite)

Les feuilles sont opposées, décussées et subamplexicaules, à pétiole court (3 – 15 mm) voire, pour les feuilles du haut, presque inexistant. Le limbe, plutôt petit, mesure 20 – 50 x (8)10 – 20 mm ; il est coriace, sub-arrondi à oblong-lancéolé ; la face supérieure est ridée-réticulée, verte ou gris-vert, la face inférieure est plus pâle et à nervation saillante. La marge, soulignée par un dense feutrage blanchâtre, est entière et souvent ondulée.

Les fleurs, hermaphrodites et au nombre variant de 1 à 8 sur des inflorescences terminales ombelliformes, sont portées par des pédicelles robustes, densément pubescents, longs de 5 – 15(30) mm insérés à l’aisselle de folioles en forme de bractées lancéolées. La floraison a lieu au printemps et peut se poursuivre jusqu’à la fin du mois de juin.

La corolle, éphémère, fait 4 – 5 cm de diamètre ; ses 5 pétales varient du rose clair au rouge violacé avec, en général, un ongle basal jaune clair ; l’aspect est fripé et la marge est denticulée. Le calice est composé de 5 sépales triangulaires longuement velus, dont les 3 extérieurs sont plus grands. Les étamines, nombreuses et de couleur jaune orangé, entourent un fin pistil.

L’éphémère corolle de 4-5 cm, à 5 pétales fripés comme chez tous les Cistes, peut prendre différents tons de rouge © Bob Walker

La pollinisation est entomogame. Le fruit est une capsule déhiscente de 7 – 9 mm, ovoïdale, brune, velue et cloisonnée intérieurement en 5 loges ; il mûrit entre la fin de l’été et le début de l’automne mais reste sur la plante jusqu’à la saison froide, où il libère alors de nombreuses graines de couleur paille (1 – 1,2 mm). Le nombre de chromosomes est de 2n = 18.

Cette espèce thermophile et héliophile apprécie les terres ensoleillées et bien drainées, éventuellement sablonneuses ou caillouteuses ; elle est indifférente au pH, à condition qu’il ne soit pas extrême. Elle tolère des températures descendant jusqu’à -10/-12 °C mais seulement pendant une courte période, faute de quoi la plante a besoin d’une protection hivernale.

Comme les autres cistes, c’est une pyrophyte qui réagit activement après un incendie, tant par sa capacité à réveiller les bourgeons restés intacts au niveau du pied, que grâce aux adaptations physiologiques (dormance) et morphologiques (dureté du tégument et conformation de l’embryon) des graines, qui leur permettent de surmonter la catastrophe sans encombre.

Le Ciste rose vit en marge des milieux arborés, dans les zones arbustives et les garrigues, souvent en association avec Cistus salviifolius L. Lorsque la concurrence et/ou le pâturage sont réduits, la régénération peut s’installer et finir par former des fourrés de cistes parfois très étendus.

Cistus creticus est présent dans une grande partie des régions méditerranéennes : il est spontané au Maroc, dans le centre-est de la péninsule ibérique (bassin du Júcar et Minorque) et dans le sud de la France (Provence et Corse) ; limité aux côtes méditerranéennes, il est beaucoup plus commun de l’Italie et de ses îles jusqu’à la péninsule balkanique, aux îles de l’est de la mer Egée, à la Crète, à Chypre et le long des côtes de l’Asie Mineure. Il s’est naturalisé en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Californie.

Ce ciste est d’abord une plante ornementale, qui relève de la clade PPC (« Purple Pink Clade »). Il sert également à stabiliser les sols incohérents ou pour prévenir l’érosion après un incendie.

Son miel est très apprécié et la résine, très proche du ‘ladan’ du Ciste ladanifère, est employée dans la fabrication de cosmétiques et de parfums, dans l’industrie de la confiserie comme arôme, et, en phytothérapie, pour ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Le ‘De materia medica’ de Dioscoride (1er siècle après J.-C.) le mentionne comme diurétique, analgésique et antitussif. L’infusion des feuilles séchées permet d’obtenir une tisane riche en polyphénols et en flavonoïdes antioxydants.

Des 5 sépales pileux composant le calice, les 3 extérieurs sont les plus grands. L’ongle basal des pétales est jaune clair. Des étamines jaune orangé entourent un fin pistil © Giuseppe Mazza (gauche) © Konrad and Roland Greinwald (droite)

La grande variabilité des cistes de Corse a entraîné, dans le passé, de fréquentes évolutions nomenclaturales de ce taxon. Linné lui-même, dans les différentes éditions de son ‘Species Plantarum’, en a modifié l’épithète spécifique à trois reprises : incanus en 1753, creticus en 1762 et villosus en 1764. La première épithète a été couramment employée et il a fallu attendre 1981 pour que Greuter et Burdet recommandent de faire de Cistus creticus L. le binôme prioritaire.

L’espèce est subdivisée en deux sous-espèces (WFO World Flora Online, 2025) :

subsp. creticus : présente dans le secteur eurasien de l’aire de répartition ;

subsp. trabutii (Maire) Dobignard (1992) : endémique du Maroc, elle est plus modeste, aux feuilles plus petites mais avec des inflorescences aux pédoncules très allongés.

Voici une variété aux fleurs pâles et rosées et aux feuilles pointues. La marge est cependant marquée par un feutre blanchâtre dense © Giuseppe Mazza

Plusieurs flores et catalogues font encore état de deux autres sous-espèces, la subsp. corsicus Loisel. et la subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet, mais ces noms ont été récusés comme illégitimes car la première est synonyme de Cistus creticus et la seconde est synonyme de Cistus tauricus C.Presl.

Récemment (2021), une étude menée à l’université de Vienne par Brigitte Lukas et ses collaborateurs sur des cistes roses, échantillonnés dans toute l’aire de répartition, a montré, y compris par le biais d’analyses génétiques, que l’espèce peut être significativement subdivisée en deux clades. Les populations du secteur oriental de la Méditerranée se démarquent ainsi par différents caractères primitifs ; celles du secteur occidental présentent des caractères plus récents, introduits dans le génome par hybridations, y compris avec des cistes d’autres espèces PPC, qui se sont produites au cours de séries migratoires successives.

Toutefois, comme ils sont sans conséquences sur les caractéristiques morphologiques typiques, ces variants génétiques n’ont pas justifié de subdivisions taxonomiques supplémentaires au sein des sous-espèces.

Ici, en revanche, les feuilles sont moins pointues et la couleur des pétales, très intense, tend vers le rouge violacé © Giuseppe Mazza

On connaît de nombreux synonymes de l’espèce mais peu de variétés, la plupart à fleurs blanches, f. albus (O.E.Warb.) Demoly (dont, entre autres, le cv ‘Tania Compton’) et cv. ‘Lasithi’ ; le cv. ‘Bali’ a des fleurs rose vif. Les synonymes acceptés ou encore employés de Cistus creticus sont nombreux. WFO (2025) ne mentionne qu’un seul synonyme pour la subsp. trabutii (Cistus villosus var. trabutii Maire) mais 44 pour la subsp. creticus.

Outre les binômes linnéens obsolètes Cistus incanus L. et Cistus villosus L, on peut ainsi rencontrer Cistus creticus subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet, Cistus creticus subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet, Cistus garganicus Ten., Cistus incanus L. [non ×incanus], Cistus incanus subsp. creticus (L.) Heywood, Cistus incanus var. creticus (L.) Boiss., Cistus ladanifera Garsault, Cistus ladaniferus Stokes, Cistus polymorphus Willk. (binôme déclaré « nom illégitime »), Cistus salviifolius Pall., Cistus villosus Auct. an L., Cistus villosus L., Cistus villosus subsp. creticus (L.) Nyman), Cistus villosus var. creticus (L.) Boiss. et Cistus undulatus Sweet. On utilise également Cistus ×incanus L. (= Cistus ×pulverulentus Pourr.) qui, comme l’indique l’orthographe, n’identifie toutefois pas une espèce mais un hybride, naturel, entre Cistus albidus et Cistus crispus.

Sur la plante jusqu’en hiver, les fruits témoignent d’une abondante floraison. Les capsules déhiscentes de 7-9 mm à 5 loges libèrent alors leurs graines © manyenglishes (gauche) © hasenzahn (droite)

Il existe divers hybrides naturels ou artificiels de ciste rose parmi les plantes ornementales. Il s’agit généralement de croisements avec des espèces du PPC (‘Purple Pink Clade’), comme Cistus ×canescens Sweet (avec Cistus albidus L.), Cistus ×crispatus Dans. (avec Cistus crispus L.), Cistus ×crumleyae Demoly (avec Cistus ochreatus C.Sm. ex Buch), Cistus ×escartianus Demoly (avec Cistus heterophyllus Desf.), Cistus ×lucasii Demoly (avec Cistus chinamadensis Bañares & P. Romero), Cistus ×ralletii Demoly (avec Cistus symphytifolius Lam.). Il existe également des hybrides avec des espèces du clade WWPC (‘White or Withish Pink Clade’) : Cistus ×conradiae Demoly, (avec Cistus monspeliensis L.), Cistus ×purpureus Lam. (avec Cistus ladanifer L.), à ongle foncé, et les variétés apparentées, et Cistus × sammonsii Demoly (avec Cistus laurifolius L.).

Enfin, on trouve des hybrides par hybridation multiple. Comme Cistus ×canescens est un hybride entre Cistus creticus et Cistus albidus L., il existe des hybrides triples : Cistus ×argenteus Dans. (entre Cistus laurifolius L. et Cistus ×canescens) et ses variétés, Cistus ×tephreus Demoly (entre Cistus heterophyllus Desf. et Cistus ×canescens), Cistus ×gardianus Demoly (entre Cistus crispus L. et Cistus ×canescens) et Cistus ×latipes Demoly (hybride avec Cistus parviflorus Lam. x Cistus sintenisii Litard).

→ Pour apprécier la biodiversité au sein de la famille des CISTACEAE cliquez ici.