Famille : Syngnathidae

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Catherine Collin

Mesurant généralement 33 à 35 cm de long, mais pouvant atteindre 50 cm, Syngnathus acus affectionne les prairies sous-marines qui offrent de nombreuses cachettes © eduardmarques

Le Grand syngnathe ou Syngnathe aiguille, Syngnathus acus Linnaeus 1758, appartient à la classe Actinopterygii, les poissons à nageoires rayonnées, et aux Syngnathiformes, un ordre regroupant cinq familles de poissons au museau tubulaire allongé, excluant les adultes du genre Bulbonaricus qui, comme Bulbonaricus brauni, le perdent lors du passage du stade larvaire pélagique au stade adulte.

Il s’agit des Aulostomidae, la famille des poissons-trompettes, comme Aulostomus chinensis, des Centriscidae, poissons-rasoirs comme Aeoliscus strigatus, des Solenostomidae ou poissons-fantômes comme Solenostomus paradoxus, des Fistulariidae, les poissons-flûtes comme Fistularia commersonii, et des Syngnathidae, celle des hippocampes comme Hippocampus kuda et des syngnathes, qui, à y regarder de plus près, ressemblent à des hippocampes déroulés.

Fréquent en Méditerranée et mer Noire, on le trouve aussi dans l’Atlantique Est, de la Norvège au cap de Bonne-Espérance. Dans l’océan Indien, sa présence est incertaine © Ana Santos

Le nom de genre Syngnathus, créé par Linné, vient du grec «syn», réuni, et de «gnathos», mâchoire, en référence aux mâchoires soudées pour former un long cylindre. L’épithète spécifique acus, aiguille en latin, fait référence à cet appendice, fin par rapport au corps, qui donne à ce poisson un profil pointu.

Zoogéographie

Syngnathus acus est commun à travers toute la Méditerranée et la mer Noire, mais on le rencontre également dans l’Atlantique Est, de la Norvège et des îles Britanniques à l’Afrique du Sud. Passé le cap de Bonne-Espérance, dans l’océan Indien, sa présence est incertaine, et encore plus dans le Pacifique.

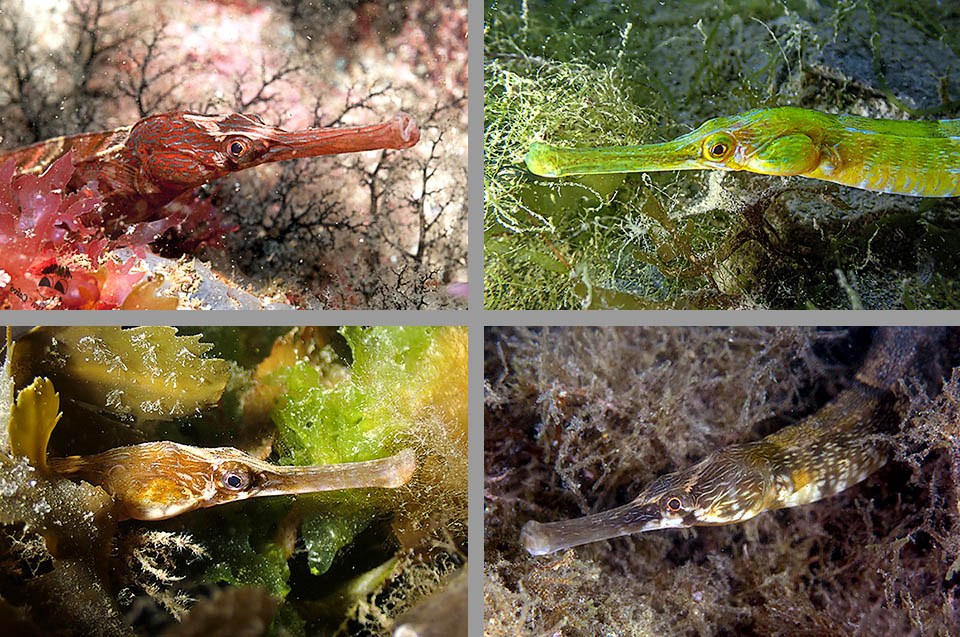

Variantes de couleur de Syngnathus acus. Son long museau cylindrique aspire les crustacés planctoniques comme une pipette, principalement des copépodes et des mysidacés, mais aussi des petits vers, des larves et des alevins. En partant du haut à gauche © javi-calvo – © Pierre Corbrion – © Pierre Corbrion – © whodden

Écologie-Habitat

Le Grand syngnathe, également présent en eaux saumâtres, vit de façon démersale et sédentaire le long des côtes.

On le trouve dans les zones riches en prairies sous-marines, les herbiers de plantes phanérogames, où il disparaît facilement de la vue des prédateurs en se cachant parmi des feuilles auxquelles il ressemble. Il peut descendre jusqu’à 110 m de profondeur, mais on le rencontre principalement entre 3 et 15 m en eaux où les températures sont comprises entre 10,3 et 22,6 °C.

Morphophysiologie

Un couple. Après la parade nuptiale, les œufs sont pondus dans la poche incubatrice du mâle afin d’être fécondés © Chris Isaacs

Syngnathus acus peut atteindre près de 50 cm de long, bien que la taille normale soit de 33 à 35 cm.

Son corps, anguiforme et de section presque carrée, est protégé par de grandes plaques anguleuses qui remplacent les écailles. La tête, caractérisée au sommet par un renflement allongé correspondant à la «couronne» des hippocampes, se termine par un long museau tubulaire effilé et circulaire qui s’élargit à son extrémité avec une bouche oblique pointant vers le haut.

Entre la tête et le début de la nageoire dorsale, qui compte 15 à 60 rayons mous, se trouvent 18 à 19 anneaux osseux qui se rigidifient instantanément, comme pour former une armure, lorsqu’on l’attrape. Le corps s’affine ensuite, avec un dimorphisme sexuel évident chez les mâles qui possèdent, sous la nageoire dorsale, une poche incubatrice bien visible pour les œufs.

Elle peut en contenir jusqu’à 400, pondus par plusieurs femelles. Les petits ne sont pas expulsés par le père, mais sortent d’eux-mêmes lorsqu’ils mesurent 1,7-3,5 cm © Pierre Corbrion

Les nageoires pectorales et anale sont absentes, tandis que la nageoire caudale s’élargit en s’arrondissant comme une palette.

La livrée montre une alternance de bandes verticales foncées, brunes ou rougeâtres, et de bandes claires, blanc crème ou vert pâle, ornées de fins pointillés et de lignes cryptiques.

Éthologie-Biologie Reproductive

Syngnathus acus se nourrit en aspirant des crustacés planctoniques, principalement des copépodes et des mysidacés, mais aussi de petits vers, des larves et des alevins, avec son long museau cylindrique, semblable à une pipette.

Syngnathus acus capturé par un cormoran. Dans ce cas, sa seule défense consiste à rigidifier son corps, protégé par 18 à 19 anneaux osseux © Rod Talboys

La maturité sexuelle est atteinte vers 30 cm et la reproduction a lieu en moyenne trois fois par an, selon la région, entre mai et août.

Après la parade nuptiale, les œufs sont pondus pour être fécondés dans la poche incubatrice du mâle, qui peut en contenir jusqu’à 400, souvent ajoutés à différents moments par différentes femelles.

La gestation dure environ 5 semaines et, à la naissance, les petits mesurent entre 1,7 et 3,5 cm. Ils ne sont pas expulsés par les contractions du père comme chez les hippocampes, mais sortent d’eux-mêmes lorsqu’ils se sentent prêts à grandir benthiques, cachés sur les fonds marins.

Ici, il tente désespérément de se libérer d’une seiche qui l’enveloppe dans ses tentacules © João Pedro Silva

La résilience, médiocre, présente un temps de doublement minimum de la population de 1,4 à 4,4 ans, et sa vulnérabilité à la pêche, modérée, est de 40 sur une échelle de 100. Depuis le 7 mai 2013, Syngnathus acus est classé “LC, Least Concern”, c’est-à-dire “Préoccupation mineure”, sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées.

Synonymes

Sygnathus acus (Linnaeus, 1758); Typhle heptagonus Rafinesque, 1810; Syngnathus rubescens Risso, 1810; Syngnathus brachyrhynchus Kaup, 1856; Syngnathus delalandi Kaup, 1856; Dermatostethus punctipinnis Gill, 1862; Syngnathus alternans Günther, 1870.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS OSSEUX, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS OSSEUX, cliquez ici

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.