Famille : Scombridae

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Catherine Collin

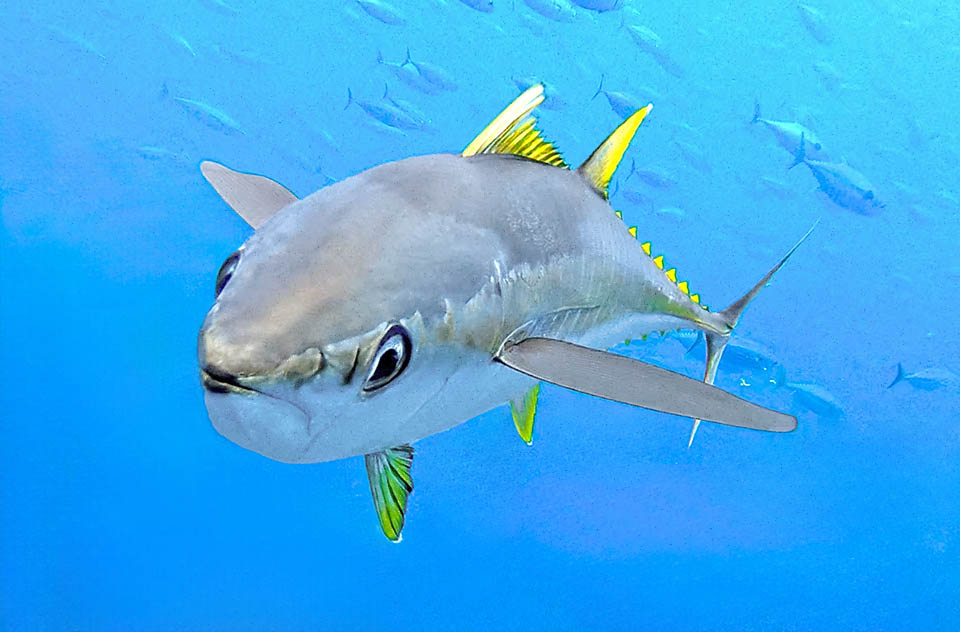

Grand migrateur, Thunnus albacares, connu comme Thon jaune ou Thon albacore, circule dans toutes les eaux chaudes de la planète © drsnapper

Qui ne connaît pas le Thon jaune, présenté, parfois de manière insistante, comme étant le meilleur par les fabricants de thon en conserves?

En réalité, sa chair est moins savoureuse que celle du Thon rouge (Thunnus thynnus), mais les consommateurs l’ignorent et les fabricants la trouvent nettement moins chère et plus facile à transformer.

Également connu comme Thon albacore, son nom scientifique est Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788). Il appartient à la classe Actinoptérygii, les poissons à nageoires rayonnées, à l’ordre Perciformes et à la famille Scombridae, qui comprend actuellement 15 genres et 54 espèces.

A l’origine, le nom de genre était Thynnus, du grec «thynnos» signifiant thon, mais en 1816, Cuvier le changea en Thunnus, car Thynnus avait déjà été utilisé par Fabricius en 1775 pour désigner un hyménoptère.

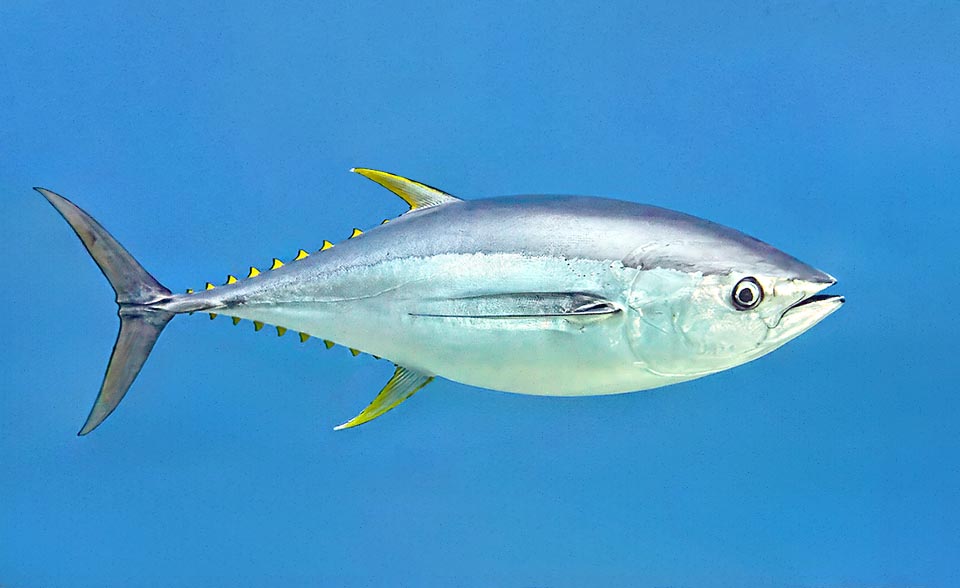

Plus petit que le Thon rouge (Thunnus thynnus), il atteint 239 cm et pèse jusqu’à 200 kg, mais sa longueur courante est de 150 cm © www.carlosestape.photoshelter

Le nom d’espèce albacares donné par Bonnaterre vient de l’arabe «al a e bacora», qui signifie «petit cochon», d’où à la Jamaïque le nom portugais «Albicores».

Zoogéographie

Grand migrateur, Thunnus albacares est présent dans toutes les eaux chaudes du monde, avec des températures généralement comprises entre 15 et 31°C, notamment dans l’Atlantique Sud, les Caraïbes, l’océan Indien et le Pacifique occidental.

Écologie-Habitat

Le Thon jaune nage généralement entre 1 et 250 m de profondeur, mais il peut descendre jusqu’à 1600 m et effectuer des bonds spectaculaires hors de l’eau à la poursuite de ses proies.

Il se distingue immédiatement du Thon rouge par ses nageoires dorsales d’un jaune éclatant, comme les pinnules et la nageoire anale © www.carlosestape.photoshelter

Morphophysiologie

Thunnus albacares atteint 239 cm et pèse jusqu’à 200 kg, mais sa longueur courante est de 150 cm.

On le distingue du Thon rouge au premier coup d’œil par ses deux nageoires dorsales d’un jaune éclatant, comme la nageoire anale, positionnée symétriquement à la seconde dorsale. Ces deux dernières présentent un lobe falciforme et un prolongement notable chez les individus plus âgés.

Les 8 à 10 pinnules supérieures et les 7 à 10 pinnules inférieures sont également d’un jaune éclatant, tandis que la nageoire caudale, très fourchue pour une nage rapide, passe du doré au gris jaunâtre, comme les nageoires pelviennes.

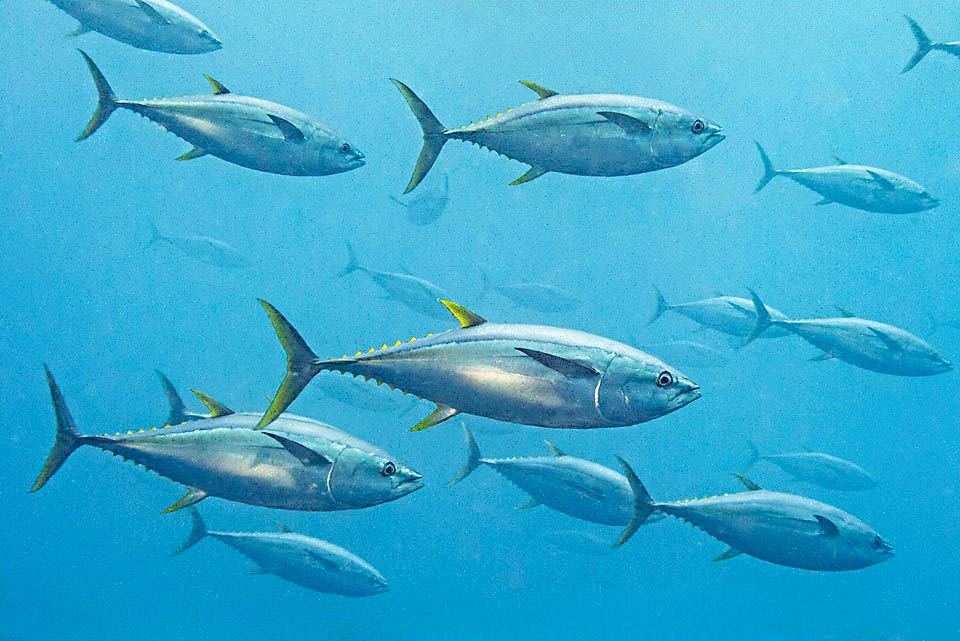

Chez les individus plus âgés, la seconde nageoire dorsale et la nageoire anale sont très allongées © Gulf of California Marine Program

Les nageoires pectorales, moyennement longues, sont encore plus foncées avec des extrémités arrondies chez les individus de moins de 110 cm chez lesquels le bleu foncé métallique du dos, qui vire au jaune argenté vers le ventre, est traversé par une vingtaine de lignes blanchâtres, presque verticales, alternant avec des barres continues ou interrompues par des points clairs.

Le corps fusiforme, légèrement comprimé latéralement, est protégé par de très petites écailles et, à peine visible, l’esquisse d’un corselet à grandes écailles. La ligne latérale est complète.

Le fin pédoncule caudal, présente sur les côtés, comme on peut le voir chez la Thonine commune, Euthynnus lineatus, une carène placée entre deux autres plus petite et possède ce réseau musculaire particulier qui élève légèrement la température corporelle par rapport à celle de la mer, ce qui permet d’améliorer les performances.

Thunnus albacares forme des bancs d’individus de même taille, souvent avec le dauphin Stenella attenuata, dont les pêcheurs surveillent les déplacements pour le reperer © www.carlosestape.photoshelter

Mais contrairement à Euthynnus lineatus, qui en est dépourvue, il possède une vessie natatoire.

La bouche, en position terminale, montre de fines dents coniques et deux crêtes cartilagineuses sont visibles sur la langue.

Éthologie-Biologie Reproductive

Le régime alimentaire de Thunnus albacares est similaire à celui de Thunnus thynnus. Il se nourrit de poissons, de calmars, de crustacés et de zooplancton de manière opportuniste, formant des bancs d’individus de même taille auxquels se joignent souvent Stenella attenuata, un dauphin que les pêcheurs utilisent souvent comme point de repère pour lancer leurs filets à thon sans se soucier du fait qu’ils tuent souvent le cétacé aussi.

Le thon jaune se nourrit de manière opportuniste de zooplancton, de crustacés, de calmars et de poissons qu’il poursuit également à la surface © James Bailey

Le thon jaune peut vivre 9 ans et il atteint la maturité sexuelle lorsque sa taille est d’environ un mètre.

La reproduction, qui se produit presque exclusivement la nuit, voit les gamètes être confiés aux courants. Elle a lieu toute l’année sous les tropiques et en été dans les eaux moins chaudes.

Les femelles pondent des milliers d’œufs à répétition, avec un intervalle très court de quelques jours entre chaque ponte, et les larves sont pélagiques.

La résilience est moyenne, avec un temps minimum pour le doublement de la population de 1,4 à 4,4 ans, et la vulnérabilité à la pêche, marquant 46 sur une échelle de 100, est néanmoins acceptable, à tel point que Thunnus albacares figure comme “LC, Least Concern”, c’est-à-dire “Préoccupation mineure”, sur la Liste rouge de l’UICN des espèces menacées.

Pour attraper sa proie, celui-ci a failli s’échouer sur la plage. Pour l’industrie du thon en conserve, les prélèvements sont importants mais il n’est pas actuellement menacé © Oscar Thomas

Synonymes

Scomber albacares Bonnaterre, 1788; Germo albacares (Bonnaterre, 1788); Neothunnus albacares (Bonnaterre, 1788); Thynnus argentivittatus Cuvier, 1832; Germo argentivittatus (Cuvier, 1832); Neothunnus argentivittatus (Cuvier, 1832); Thunnus argentivittatus (Cuvier, 1832); Scomber sloanei Cuvier, 1832; Thynnus albacora Lowe, 1839; Germo albacora (Lowe, 1839); Neothunnus albacora (Lowe, 1839); Orcynus albacora (Lowe, 1839); Thunnus albacora (Lowe, 1839); Thynnus macropterus Temminck & Schlegel, 1844; Germo macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus albacora macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Neothunnus macropterus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Orcynus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus albacares macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Thunnus macropterus (Temminck & Schlegel, 1844); Orcynus subulatus Poey, 1875; Thunnus allisoni Mowbray, 1920; Germo allisoni (Mowbray, 1920); Neothunnus allisoni (Mowbray, 1920); Neothunnus itosibi Jordan & Evermann, 1926; Germo itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Neothunnus macropterus itosibi Jordan & Evermann, 1926; Semathunnus itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Thunnus itosibi (Jordan & Evermann, 1926); Neothunnus catalinae Jordan & Evermann, 1926; Thunnus catalinae (Jordan & Evermann, 1926); Kishinoella zacalles Jordan & Evermann, 1926; Thunnus zacalles (Jordan & Evermann, 1926); Semathunnus guildi Fowler, 1933; Neothunnus albacora f. longipinna Bellón & Bardán de Bellón, 1949; Neothunnus albacora f. brevipinna Bellón & Bardán de Bellón, 1949; Neothunnus brevipinna Bellón & Bàrdan de Bellón, 1949.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS OSSEUX, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS OSSEUX, cliquez ici

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.