Famiglia : Carangidae

Testo © Giuseppe Mazza

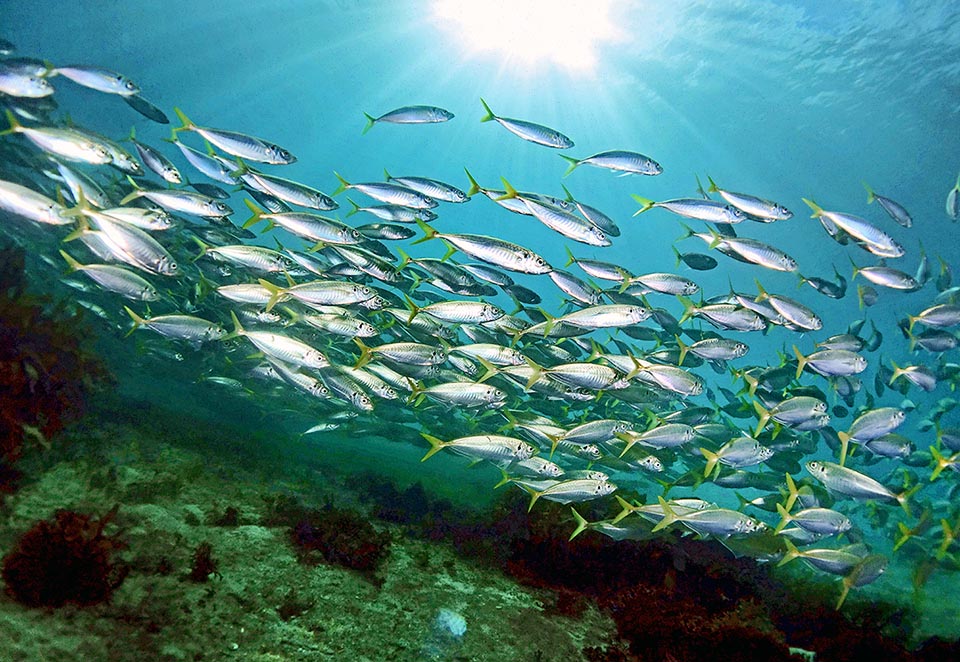

Il Suro (Trachurus trachurus) è una specie veloce e gregaria che si muove in banchi nel Mediterraneo e nell’Atlantico orientale dall’Islanda al Sudafrica © John Turnbull

Il Suro o Sugarello (Trachurus trachurus Linnaeus, 1758) appartiene alla classe Actinopterygii, i pesci con le pinne raggiate, all’ordine dei Perciformes ed alla famiglia dei Carangidae.

Il nome del genere Trachurus deriva dal greco “trachys”, ruvido, e “ura”, coda.

Quello della specie ribadisce il concetto, perché la linea laterale è corazzata da scudetti spinosi che aumentano di taglia avvicinandosi alla coda, e fra tutti i pesci del genere Trachurus è il più spinoso.

Così, dato che le punte sono rivolte verso la coda, chi l’afferra da quella parte vive un’esperienza decisamente ruvida.

Lungo fino a 70 cm, non sta mai fermo. Nuota spesso a 100-200 m di profondità, ma se fa freddo scende a 500-1000 m e d’estate sale in superficie avvicinandosi alle coste © Giuseppe Mazza

Zoogeografia

Il Trachurus trachurus è presente in tutto il Mediterraneo, incluso il Mar Nero, dove però gli effettivi sono scarsi, come del resto sulle coste orientali dalla Libia alla Grecia. Passato lo Stretto di Gibilterra, la troviamo verso nord, con una buona densità di popolazione, fino all’Inghilterra e con minori effettivi nei paesi nordici, fino all’Islanda. A sud di Gibilterra costeggia l’Africa, dopo aver colonizzato le Isole Azzorre, Madera, le Canarie e Capo Verde, e risale per un po’ nell’Oceano Indiano.

Ecologia-Habitat

Possiede due linee laterali, importanti organi di senso per nuotare sincronizzato coi compagni. Una sul dorso e l’altra sinuosa sui lati, corazzata da scudetti difensivi spinosi © Giuseppe Mazza

È un pesce per niente attaccato a un territorio, che non sta mai fermo. Naviga al largo in branchi spesso numerosi che si spostano rapidamente, secondo le stagioni e gli eventi, dove c’è da mangiare. Di solito nuota a 100-200 m di profondità, ma specie d’inverno, quando in superficie fa freddo, scende tranquillamente a 500-1000 m. Solo d’estate sale in superficie avvicinandosi alle coste, con una preferenza per quelle sabbiose.

Morfofisiologia

Può raggiungere i 70 cm di lunghezza, ma in genere gli esemplari pescati a strascico fanno al massimo 30 cm e quelli presi a grandi profondità coi palangresi 50 cm. Oltre alla linea laterale con 69-79 scudetti pungenti, di cui abbiamo parlato nell’etimologia, esiste una seconda linea laterale in alto, accanto alle due pinne dorsali. Si estende dalla prima a due terzi della seconda, e talora fin quasi alla coda.

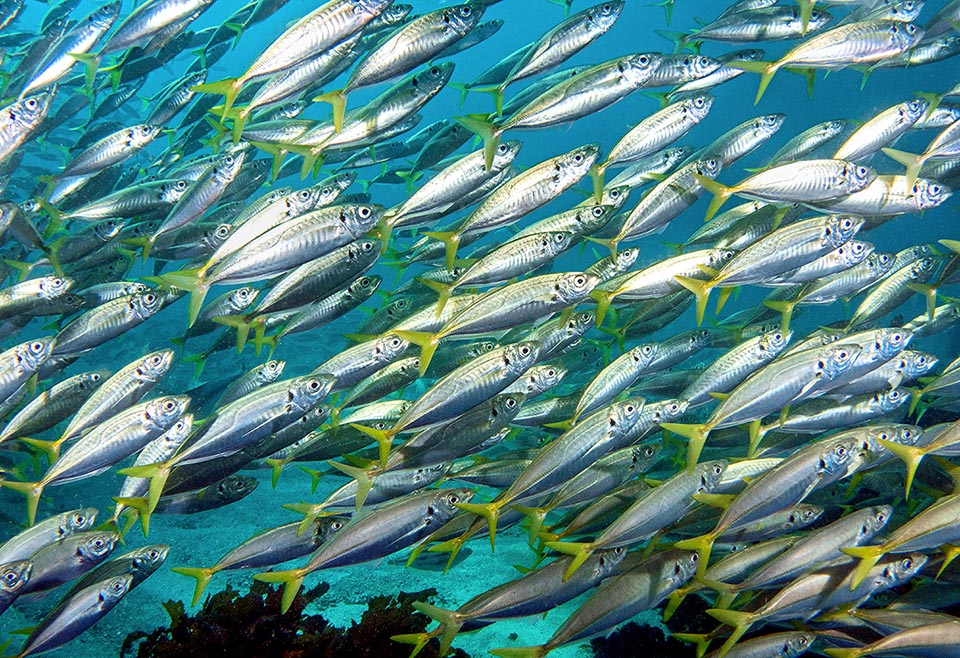

Si nutre di plancton ma fa stragi anche nelle formazioni di giovani sardine, acciughe e cefalopodi che afferra con la bocca protrattile ricca di piccoli denti, persino sulla lingua © John Turnbull

La prima dorsale è preceduta da una spina infossata nel dorso che guarda in avanti, come in tutti i Trachurus ed in altri Carangidae come per esempio la Leccia stella (Trachinotus ovatus ). Reca 8 raggi spinosi, mentre la seconda dorsale ha un raggio spinoso e 28-33 inermi. Entrambe, quando il pesce guizza veloce, si ripiegano in un apposito solco. Anche le pinne anali sono due. La prima reca 2 raggi spinosi e la seconda un raggio spinoso e 25-33 inermi. La pinna caudale è forcuta, le pettorali sono lunghe e appuntite e le ventrali di taglia modesta.

La bocca, ampia ed obliqua, mostra una sola fila di denti sulla mascella e la mandibola, leggermente più lunga, ma ne esistono altri, minuti, sul vomere, i palatini e persino la lingua. L’occhio, relativamente grande, è protetto da due palpebre adipose, poste sui lati. Il colore è grigio verdastro sul dorso, con fianchi argentei, talora con sfumature violacee che scompaiono subito dopo la morte. L’opercolo ha una macchia nera.

Una femmina può deporre 140.000 uova, ma molto pescato per essere venduto fresco, surgelato, affumicato o in scatola, Trachurus trachurus è oggi considerato vulnerabile © John Turnbull

Etologia-Biologia Riproduttiva

Il Suro è un pesce veloce e gregario che si nutre principalmente di plancton: crostacei vaganti e stadi larvali o giovanili di pesci. Quando la taglia lo consente attacca anche piccoli cefalopodi ed i banchi di sardine o acciughe.

È una specie gonocorica permanente, fertile a partire dai 21-30 cm. Si riproduce tutto l’anno, secondo le regioni. Nel Mediterraneo specialmente d’estate. Una femmina può deporre 140.000 uova pelagiche, da cui nascono delle larve di 5 mm.

Le forme giovanili si proteggono dai predatori nascondendosi spesso sotto gli oggetti galleggianti e nel Mediterraneo al riparo di una medusa endemica non urticante, la Cassiopea mediterranea (Cotylorhiza tuberculata) che si nutre come loro di crostacei planctonici.

I giovani si proteggono dai predatori nascondendosi sotto gli oggetti galleggianti e nel Mediterraneo crescono spesso al riparo di una medusa endemica non urticante, la Cassiopea mediterranea (Cotylorhiza tuberculata) a cui spesso rubano spavaldi il cibo dai tentacoli. In più socializzano e imparano a muoversi insieme © Maxime Poulain

I giovani non si fanno scrupoli a strapparglieli dai tentacoli, a volte con frammenti di pelle, e la medusa diventa anche un luogo di ritrovo dove socializzano e imparano a muoversi in banco.

La resilienza della specie è buona con un possibile raddoppio della popolazione in 1,4-4,4 anni, ma l’indice di vulnerabilità alla pesca è elevato e segna già 56 su una scala di 100. Trachurus trachurus figura così dal 2013 come “Vulnerable” nella Lista Rossa delle specie in pericolo.

Sinonimi

Caranx trachurus Linnaeus, 1758; Scomber trachurus Linnaeus, 1758; Trachurus europaeus Gronow, 1854; Trachurus vulgaris Fleming, 1828.

→ Per nozioni generali sui PESCI cliccare qui.

→ Per nozioni generali sui PESCI OSSEI cliccare qui.

→ Per nozioni generali sui PESCI CARTILAGINEI cliccare qui.

→ Per apprezzare la BIODIVERSITÀ dei PESCI OSSEI cliccare qui.

→ Per apprezzare la BIODIVERSITÀ dei PESCI CARTILAGINEI cliccare qui.