Testo © Prof. Angelo Messina

Perca fluviatilis ha l’aspetto tipico, adattato all’ambiente, della maggior parte dei pesci: corpo slanciato, più alto ed allargato anteriormente, basso e compresso verso la coda © Giuseppe Mazza

A lungo il termine pesce, dal latino “piscis”, è stato considerato sinonimo di animale acquatico e fino al quindicesimo secolo diversi naturalisti comprendevano tra i Pesci non solo i mammiferi e i rettili che presentano abitudini più o meno strettamente legate a quell’ambiente, quali delfini, balene, foche, coccodrilli, ippopotami, ecc., ma anche parecchi invertebrati, come crostacei, molluschi, anellidi, ricci e stelle di mare, ed altri ancora.

Anche in epoche a noi più vicine, parecchi zoologi hanno continuato a comprendere nei Pesci anche i Cetacei e gli Anfibi ed ancora verso la metà del secolo diciannovesimo Pesci, Anfibi e Rettili venivano ancora ascritti ad un’unica classe.

Non mancano tuttavia vistose eccezioni. Il Pesce spatola del Mississippi (Polyodon spathula) ha per esempio un muso a spatola, particolarmente allungato © Giuseppe Mazza

Caratteri distintivi

Oggi il nome di Pesci, anche se comunemente viene ancora impiegato per indicare genericamente i più disparati vertebrati ed invertebrati di abitudini acquatiche, dal punto di vista sistematico ha il valore di una superclasse che riunisce tutti i vertebrati, cioè animali provvisti di una struttura scheletrica ossea e/o cartilaginea, che, oltre ad essere caratterizzati dall’adattamento alla vita acquatica, sono anche eterotermi, nei quali cioè la temperatura del corpo varia con quella dell’ambiente esterno (a sangue freddo), respirano essenzialmente attraverso branchie anche negli adulti ed hanno gli arti conformati in pinne, quali strutture di locomozione nel mezzo acquatico (pteridiati).

In Atractosteus spatula, anche lui dulcacquicolo nordamericano, la spatola si trasforma, come suggerisce il nome inglese, nel feroce muso di un alligatore © Giuseppe Mazza

Ed ancora, la superclasse dei Pisces comprende animali provvisti di mascelle (gnatostomi) e con due narici (anfirrini); è da notare che i Cyclostomata, pur essendo ugualmente eterotermi e acquatici, sono agnati, con una sola narice (monorrini) e mancano di arti, e pertanto vengono ascritti ad una superclasse distinta da quella dei Pesci.

In relazione alla vita in ambiente acquatico, marino o dulcacquicolo, nella loro stragrande maggioranza, i Pesci presentano il corpo generalmente slanciato, più alto ed allargato anteriormente, basso e compresso posteriormente; tale forma è altamente idrodinamica, in maniera da facilitare lo scivolamento nell’acqua con il minimo dispendio di energia.

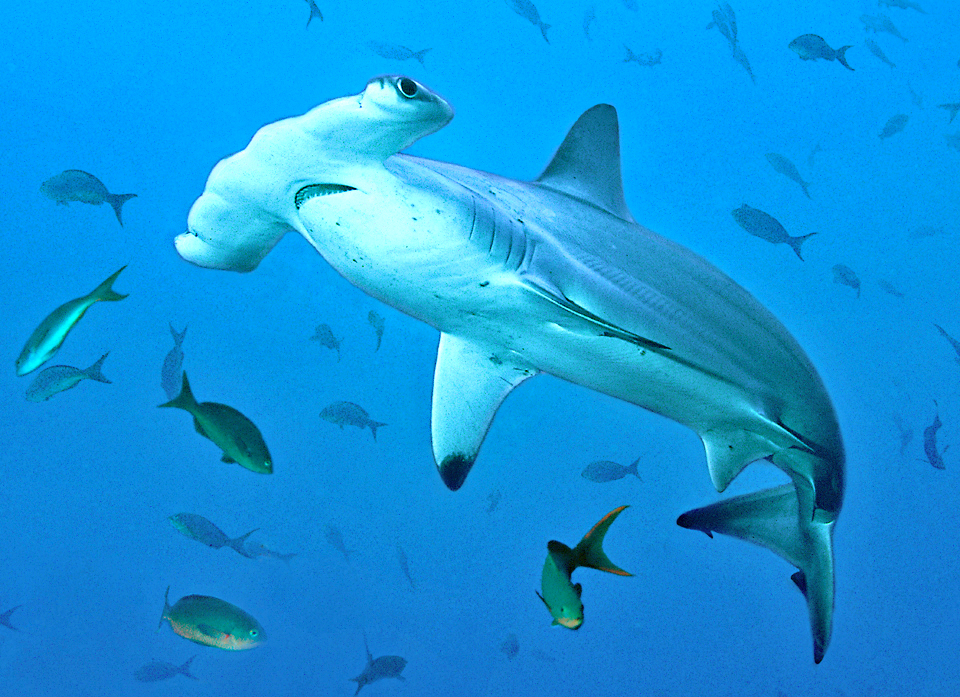

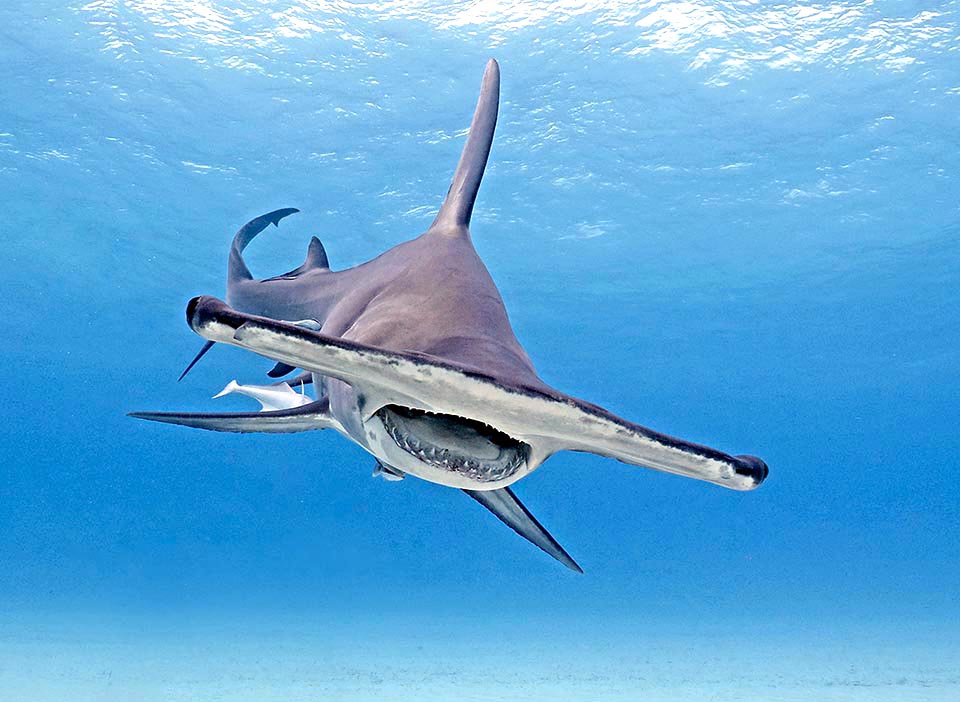

Nei pesci martello, come Sphyrna lewini, gli occhi sono posti all’apice di due prolungamenti laterali del capo, per una perfetta visione globale e meglio valutare le distanze © Richard Merritt

Il capo è di norma di forma subconica con la punta rivolta in avanti ed è unito direttamente al tronco sul quale non è mobile; frequentemente però è interessato da modificazioni di vario grado, talora anche molto vistose, come avviene nel Pesce spatola del Mississipi (Polyodon spathula, Walbaum in Artedi 1792) che deve il proprio nome comune e scientifico al caratteristico muso, smisuratamente allungato e a forma di una spatola, nel Pesce spada (Xiphias gladius Linneo, 1758 ) dove la mascella superiore è particolarmente sviluppata e forma una tipica “spada”, appiattita e tagliente e lunga circa 1/3 del corpo; ed ancora, i Pesci martello come Sphyrna lewini (Griffith & Smith, 1834), dal caratteristico capo lateralmente espanso a forma di T con gli occhi situati all’apice dei due prolungamenti laterali, il Cavalluccio marino (Hippocampus guttatus Cuvier, 1829), in cui la testa ha il muso allungato e tubolare ed assume un aspetto decisamente equino e in altri pesci ancora.

Nel Pesce spada (Xiphias gladius) la mascella superiore è molto sviluppata e forma una tipica “spada”, appiattita e tagliente, lunga circa 1/3 del corpo © Pierre Jaquet

Tipicamente, il corpo posteriormente si restringe a formare un peduncolo caudale, più o meno distintamente definito e talora molto assottigliato.

In parecchie specie però, in relazione a particolari modi di vita, il corpo è variamente conformato: serpentiforme nei pesci bentonici che si muovono velocemente come nell’Anguilla (Anguilla) e nel Grongo (Conger), oppure filiforme, come nel Pesce beccaccino (Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848); diversamente il corpo è schiacciato nei pesci che si muovono più lentamente come in diverse specie degli ordini dei Rajiformes, Pleuronectiformes ed altri ancora.

In Hippocampus guttulatus le protuberanze a mo’ di criniera ed il muso tubolare allungato del capo evocano qui un insolito aspetto equino © Nicolas Laissus

Generalmente le forme che amano trattenersi immobili tra le alghe, come i Pesci ago (Syngnathus) della famiglia dei Syngnatidae, hanno il corpo tipicamente aghiforme, mentre le specie dotate di una mobilità molto limitata, come i cosiddetti Pesci palla, rappresentanti della famiglia dei Tetraodontidae, sono caratterizzate da una sagoma globosa.

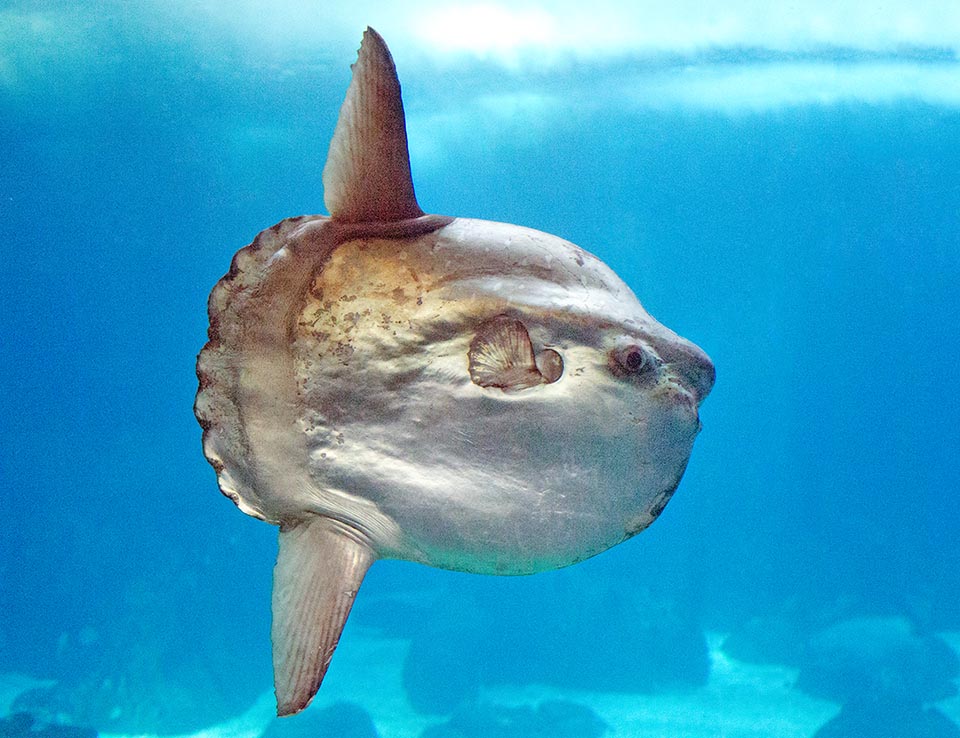

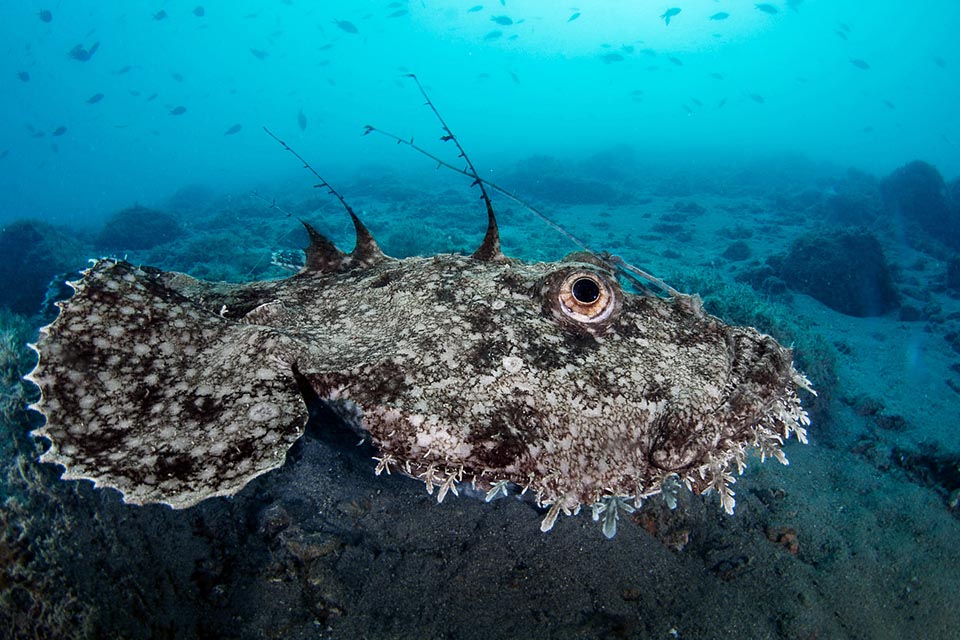

Ed ancora, alcuni pesci hanno il corpo discoidale, quali i componenti della famiglia dei Molidae o vagamente romboidale come in quella dei Monacanthidae, altri nastriforme come il Regaleco (Regalecus glesne Ascanius, 1772) della famiglia dei Regalecidae, oppure depresso come in molte specie dell’ordine dei Lophiiformes, o compresso come in quelle dell’ordine dei Pleuronectiformes.

Anche il corpo si è adattato, e in alcuni pesci bentonici a nuoto veloce come Anguilla anguilla è serpentiforme © Giuseppe Mazza

Omotipia ed omocromia

Nei Pesci sono frequenti i casi di omotipia, in cui cioè il corpo assume un aspetto che ben lo confonde con l’ambiente circostante; a riguardo, uno degli esempi più rappresentativi è quello del Pesce foglia (Monocirrhus polyacanthus Heckel, 1840), piccolo componente dell’ordine Perciformes che vive nel bacino idrografico del Rio delle Amazzoni, il cui corpo simula perfettamente nella forma e nel colore, una foglia caduta completa di picciolo; questo in realtà è costituito da un corto barbiglio carnoso che si impianta sulla mandibola.

Tra i numerosi altri esempi di omotipia più o meno accentuata, che quasi sempre si associa ad omocromia, cioè colorazione mimetica con l’ambiente, vanno anche menzionati i cosiddetti Pesci pietra (Synanceia verrucosa Block e Schneider, 1801) dell’ordine degli Scorpaeniformes, pesci tra i più velenosi diffusi nell’oceano Indiano e nel Pacifico occidentale, il cui aspetto imita molto bene un sasso; ed ancora specie come Phyllopteryx taeniolatus (Lacepède, 1804) e Phycodurus eques (Lacepède, 1804) generi dell’ordine dei Syngnathiformes i cui componenti hanno il corpo addobbato di appendici lobate ed aculeate che li rende del tutto simili ad alghe natanti.

Dimensioni

Le dimensioni dei pesci sono estremamente variabili, da una decina di millimetri ad oltre dieci metri.

Tra le specie più piccole sono da menzionare il Mistichthys luzonensis (Sua Maestà Smith1902), Gobiiformes delle Filippine, che raggiunge una lunghezza 11 mm, e le specie del genere Schindleria (Giltay, 1934), Perciformes le cui dimensioni medie si aggirano intorno ai 12 mm.

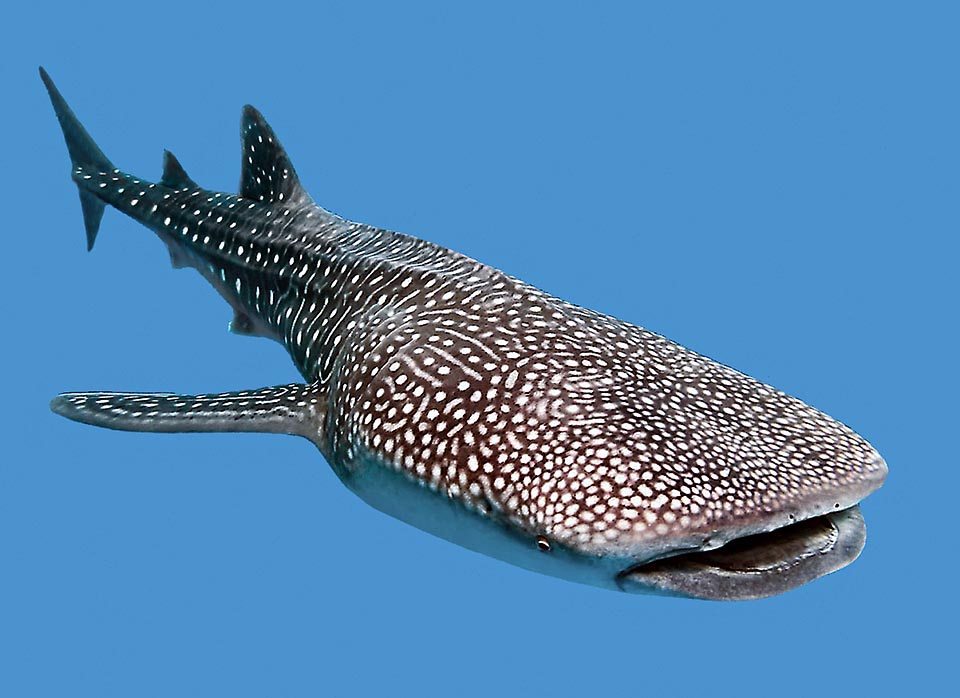

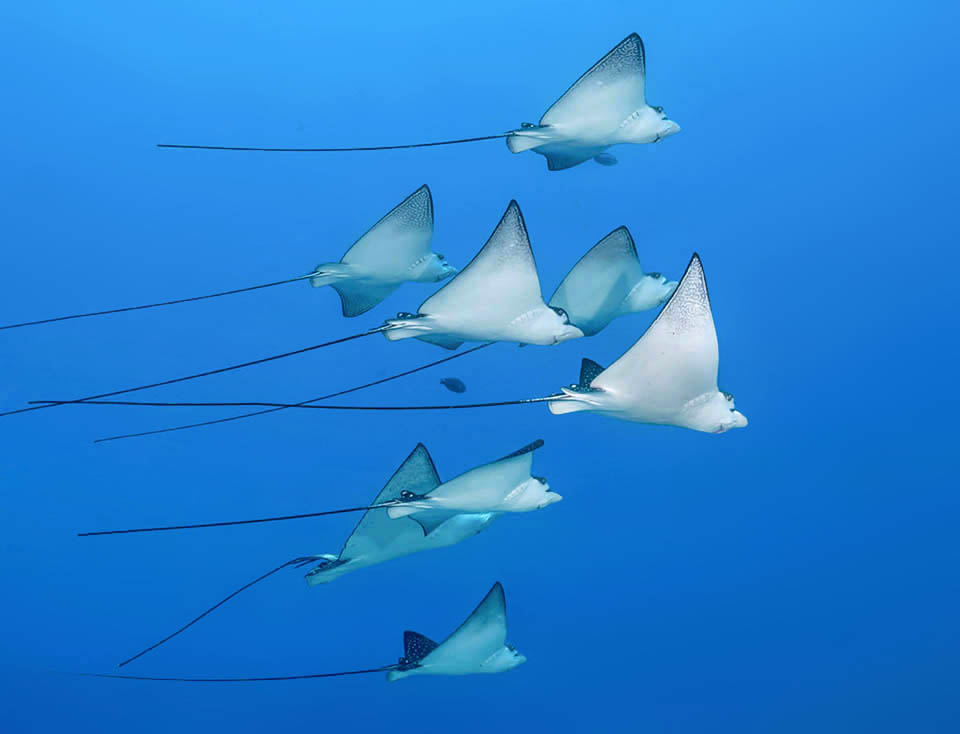

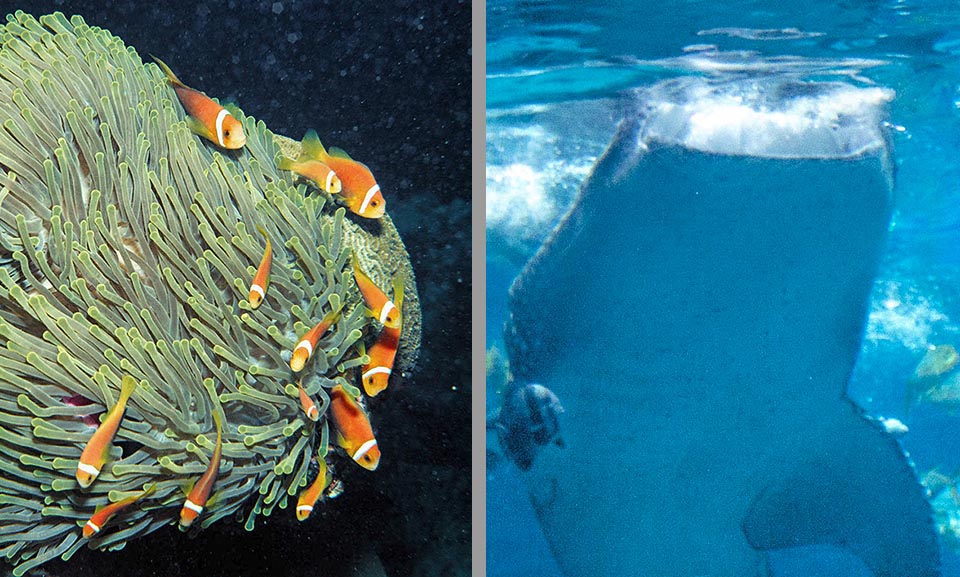

In contrasto a questi esemplari di minute dimensioni, esistono forme gigantesche, come la Manta gigante, Mobula birostris (Walbaum, 1792), che mediamente è lunga 4 m e larga 7 m, il già citato Regaleco che può arrivare anche a 7 metri di lunghezza e lo Squalo elefante (Cetorhinus maximus Gunnerus, 1765), che può misurare persino 14 m e lo Squalo balena (Rhincodon typus Smith, 1828) che, con una lunghezza massima di 18-20 m è il gigante tra i pesci attuali.

In altri si è appiattito, come in Pleuronectes platessa, e gli occhi sono migrati sul lato che non tocca il fondo © Giuseppe Mazza

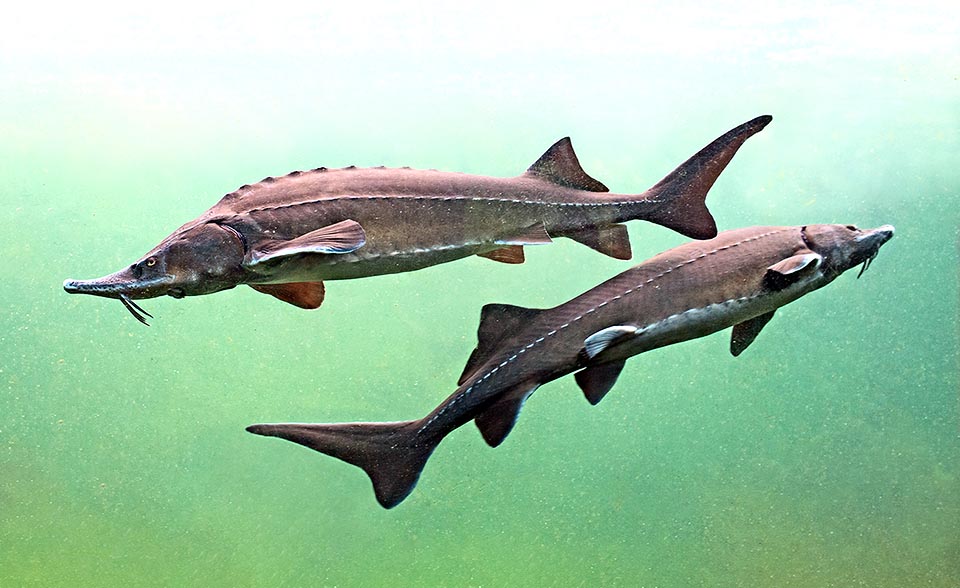

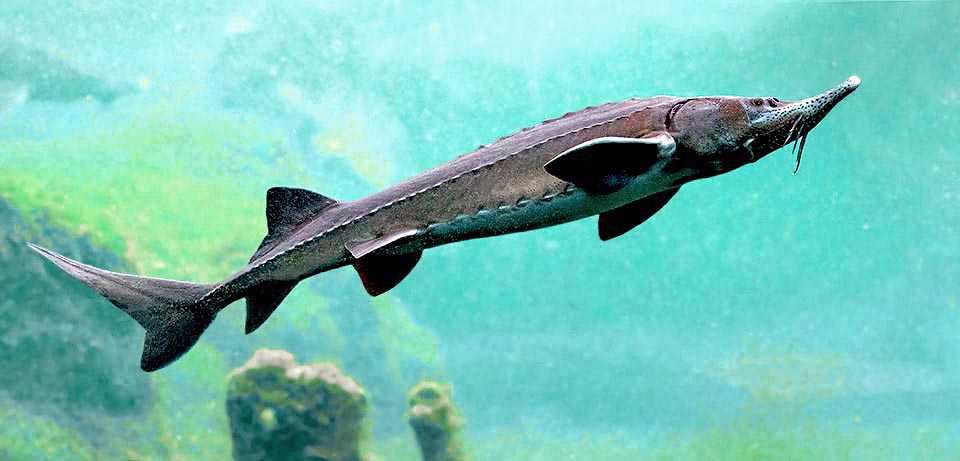

A riguardo va ricordato che fino a non molto tempo fa nelle acque del mar Caspio vivevano storioni (Acipenser sturio Linneo, 1758) che misuravano anche 9 m e pesavano ben 1500 kg.

Bocca

Nei pesci la bocca generalmente si apre all’apice del muso, ma in parecchie specie può essere posta in posizione più o meno ventrale, come nella quasi totalità dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes), oppure spostata dorsalmente, come in alcuni Salmoniformes, ordine di pesci ossei (Osteichthyes).

Oppure, come Diodon liturosus, il corpo assume l’aspetto di una palla gonfiabile, talora spinosa e comunque difficile da afferrare © Giuseppe Mazza

Frequentemente la bocca può essere variamente estroflessa; in alcuni pesci è provvista di barbigli carnosi, appendici cutanee di varia forma e lunghezza, ricca di recettori tattili e gustativi.

Talune specie sono fornite di ghiandole orali velenifere; comunque mancano vere ghiandole salivari.

La lingua è attaccata al pavimento della cavità boccale e non è muscolosa; può essere fornita di denti e talora coadiuva i movimenti respiratori.

Quello discoidale del Pesce luna, il più grande pesce osseo esistente con oltre 3 m di taglia, non è certo meno sorprendente © Giuseppe Mazza

I denti, privi di vere radici, sono molto vari per numero, per forma, oltre che per disposizione e rivestono spesso notevole importanza sistematica; sono aguzzi o conici, atti ad afferrare la preda, nelle forme predatrici come il Pesce serra (Pomatomus saltatrix Linneo, 1766) le cui forti mascelle sono dotate di denti triangolari molto robusti e taglienti, mentre sono larghi e piatti, atti alla triturazione, nelle tante specie che si nutrono di animali con guscio o con conchiglia, come crostacei, molluschi.

Nei pesci cartilaginei (Chondrichthyes) i denti sono in genere disposti, di solito in più serie sull’arcata superiore o mascellare della bocca; diversamente nei pesci ossei (Osteichthyes), i denti sono omologhi alle scaglie placoidi e si possono impiantare non solo sulle mascelle, ma anche sulla lingua, sul palato, sull’esofago e talora anche sugli archi branchiali e sull’osso joide.

Sul versante opposto il piccolo Pesce foglia amazzonico (Monocirrhus polyacanthus) vive e preda in acque lente stagnanti dove viene scambiato per una foglia sommersa © Giuseppe Mazza

Alcuni pesci, come i componenti dell’ordine dei Cypriniformes, portano denti unicamente sulle ossa inferiori della faringe, altri come quelli dei Syngnathiformes, sono completamente sprovvisti di denti.

Infine, è da notare come i pesci che si nutrono di plancton, come parecchie specie degli ordini dei Rajiformes, Lamniformes, Orectolobiformes tra i Chondrichthyes e Clupeiformes e Acipenseriformes tra gli Osteichthyes, hanno gli archi branchiali dotati di formazioni spiniformi (branchiospine) che formano una sorta di setaccio a maglie fini sopra le tasche branchiali che ha la funzione di trattenere il plancton.

E nel sud dell’Australia il Drago marino frondoso (Phycodurus eques) ha escrescenze ramificate che lo rendono simile a un ciuffo d’alghe vaganti © Rafi Amar

Spiracoli

In rapporto con l’attività respiratoria, posteriormente a ciascun occhio e anteriormente alla prima fenditura branchiale è posto lo spiracolo, apertura arrotondata e variamente complessa che consente al pesce di introdurre acqua nella faringe e quindi alle branchie dalle quali fuoriesce; in tal modo la circolazione dell’acqua introdotta attraverso lo spiracolo e non dalla bocca assicura che alle branchie non arrivi materiale che possa intasarle.

ORGANI DI SENSO

Il velenosissimo Pesce pietra (Synanceia verrucosa), parente tropicale degli scorfani, ha il corpo simile a un sasso © Giuseppe Mazza

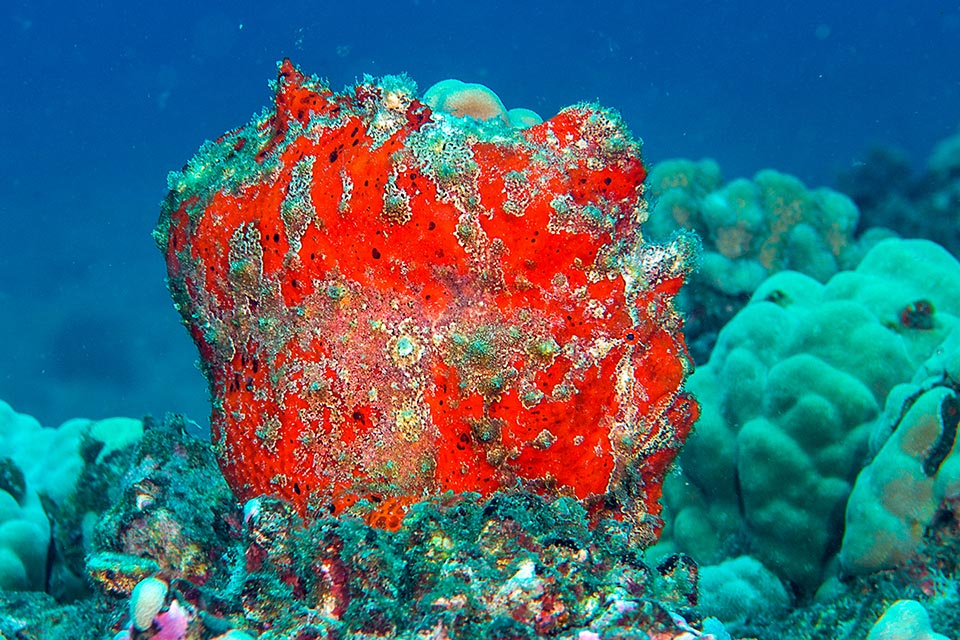

Ma è difficile superare in mimetismo il Pesce rana gigante (Antennarius commerson) che qui imita una spugna adescando con una piccola lenza i pesciolini di passaggio © Keoki Stender

Vista

Gli occhi, adattati per la visione subacquea monoculare, sono in numero di un paio e nella maggior parte delle specie sono posti ai lati del capo; di solito si presentano ben sviluppati e trasparenti, anche se in alcune specie possono riflettere tinte gialle o verdi come nella tinca (Tinca tinca Linneo, 1758) oppure essere rossi come nel triotto (Rutilus aula Bonaparte, 1841).

L’iride, priva di mobilità, è caratterizzata da uno splendore metallico e il cristallino si presenta sferico e duro e con la cornea praticamente piatta; la retina è provvista di numerosi bastoncelli mentre in alcune forme abissali possono mancare del tutto di coni.

Il Cavalluccio marino pigmeo di 2 cm (Hippocampus bargibanti) non è da meno: sfugge ai predatori imitando la gorgonia su cui vive e si nutre della microfauna di passaggio © François Libert

Azionati da tre paia di muscoli come nel resto dei vertebrati, gli occhi mancano di ghiandole lacrimali e generalmente anche di palpebre.

Nei Selaci (Elasmobranchia), sottoclasse dei Chondrichthyes che comprende squali, razze e torpedini, frequentemente ciascun occhio è provvisto di una vera e propria membrana nittitante, palpebra trasparente con funzione protettiva.

Anche vari rettili ed uccelli hanno una vera membrana nittitante, mentre molte specie di mammiferi, e tra questi anche l’uomo, hanno soltanto un piccolo residuo vestigiale presente all’angolo interno di ciascun occhio, importante ricordo delle loro origini.

Anche se qui l’aspetto è più normale, analoga è la taglia e la strategia del Ghiozzo giallo (Gobiodon okinawae) che aspetta tranquillo le prede fra i polipi delle madrepore © Giuseppe Mazza

Strutturati per la visione da vicino, gli occhi dei pesci riescono a percepire anche gli oggetti a distanza grazie alla loro capacità di adattare la posizione del cristallino attraverso l’azione di appositi muscoli.

Inoltre, i pesci sono anche in grado di distinguere colori e immagini, e di percepire perfino la luce ultravioletta.

Anche se nella maggioranza di questi animali gli occhi sono posizionati lateralmente, non mancano gli esempi in cui gli organi della vista sono posti dorsalmente, oppure entrambi su uno stesso lato, detto oculare o zenitale come si osserva negli adulti di alcuni gruppi, come Pleuronectiformes, sogliole, rombi ed altri ancora.

Farsi piccoli o farsi grandi per sopravvivere, come la maestosa Manta gigante (Mobula birostris) che si nutre anche lei di plancton ma può facilmente superare, con le sue grandi pinne pettorali distese, anche i 9 m di larghezza © Magnus Larsson

In alcune specie invece gli occhi si impiantano su rilievi, per cui hanno la possibilità di insabbiarsi sul fondo e esplorare comodamente l’ambiente circostante.

Curiosità naturalistiche, frutto di secoli di incroci operati in Giappone e in Cina, sono rappresentate da diverse varietà che l’uomo ha ottenuto partendo dal Pesce rosso comune (Carassius auratus Linneo, 1758).

Tali varietà si caratterizzano per i grandi occhi che sporgono di molto dalle orbite, come l’Oranda occhi telescopici, dalla livrea rosso uniforme oppure variegata con macchie bianche o nere, e il Black Moor o Carassio nero molto noto agli acquariofili.

Diversamente, in parecchie specie di profondità o cavernicole gli occhi sono variamente regrediti o mancanti del tutto, come avviene nelle specie di Amblyopsis, genere della famiglia degli Amblyopsidae diffuso in corsi d’acqua sotterranei del Sud-Est del nord America.

Udito

L’organo dell’udito è posto all’interno di una capsula posta ai lati del capo, posteriormente agli occhi, ed è rappresentato unicamente dall’orecchio interno; mancano l’orecchio esterno e quello medio.

L’orecchio interno è formato dal labirinto la cui parte superiore, utricolo, conduce a tre canali semicircolari provviste di ampolle, e comunica attraverso uno stretto passaggio con una parte inferiore, detta sacculo.

In molti pesci l’orecchio è in grado di percepire anche i suoni ad elevata frequenza tramite la cosiddetta catena di ossicini di Weber, vertebre modificate, che trasmettono le vibrazioni della parete della vescica natatoria provocate dalle onde sonore al labirinto al quale è collegata.

Sul capo sono inoltre presenti strutture sensoriali deputate alla rilevazione delle vibrazioni di bassa frequenza dell’acqua; tali strutture sono costituite da piccole cavità dermiche (ampolle di Lorenzini), ciascuna delle quali si apre all’esterno con un poro ed è connessa con terminazioni del nervo laterale.

Un altro peso massimo divoratore di plancton è lo Squalo balena (Rhincodon typus) che con 20 m di lunghezza è il più grande pesce esistente © Gianemilio Rusconi

Nella quasi totalità dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes), il labirinto comunica con l’esterno tramite un esile condotto, mentre è interamente chiuso negli pesci ossei (Osteichthyes).

Nei pesci, come negli altri vertebrati, oltre alla percezione dei suoni, le funzioni principali dell’organo dell’udito sono quelle dell’orientamento e dell’equilibrio.

Olfatto

Il secondo posto in classifica, con 7-9 m e 4-5 t, spetta a Cetorhinus maximus, che setaccia il mare coi suoi rastrelli branchiali ingoiando oltre 1000 t d’acqua all’ora. Lo stomaco può contenere 500 kg di plancton e pesciolini di banco © Yo-Han Cha

L’organo dell’olfatto è formato da due fossette, a fondo cieco e solitamente non comunicanti con la cavità orale, le cui pareti sono ricoperte di una mucosa pieghettata.

Le due narici si aprono sul muso, perlopiù in posizione dorsale; fanno eccezione i pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e i pesci polmonati o Coanoitti (Dipnoi) in cui sono posti ventralmente.

Gusto

Gli organi del gusto sono disposti in vario modo su tutto il corpo, ma in numero particolarmente elevato nella cavità boccale, sulle labbra e nei barbigli.

Sulla pelle e sulle pinne sono allocati organi in grado di rilevare eventuali modificazioni chimiche dell’acqua.

Sul capo si trovano particolari recettori cutanei di senso che presumibilmente sono addetti alla percezione delle variazioni di temperatura.

Poco rappresentati sono invece i recettori di stimoli dolorosi.

Linea laterale

Sui fianchi si trova la cosiddetta linea laterale, organo che, grazie alla presenza di cellule ciliate meccanorecettrici è in grado di rilevare le perturbazioni trasmesse tramite l’acqua, come variazioni della pressione praticata sui fianchi.

La linea laterale è formata da organi di senso solitamente posti all’interno di canali ripieni di muco, disposti in una serie longitudinale che decorre sotto il tegumento esterno, dal capo sino alla coda, e che si aprono all’esterno mediante pori.

In definitiva, la linea laterale funziona similmente ad un radar e avverte l’animale della presenza di uno ostacolo, fornendogli nel contempo anche precise indicazioni sulla forza e sulla direzione della corrente.

In aggiunta, gli stimoli trasmessi dal labirinto e dalla linea laterale inducono movimenti riflessi di compensazione delle pinne pari e della muscolatura del tronco che consentono a questi animali di mantenere la posizione abituale del corpo.

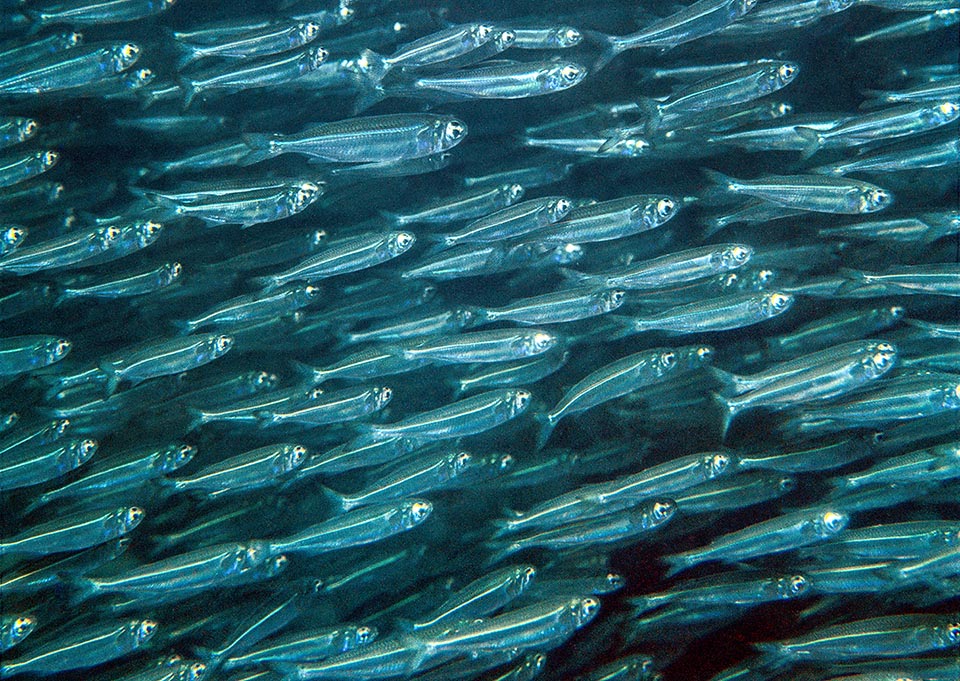

Queste Hypoatherina barnesi avanzano sincronizzate grazie alla linea laterale, un organo di senso posto sui fianchi che rileva i movimenti dell’acqua © Giuseppe Mazza

La bocca di molti pesci può essere estroflessa, come nel caso di Pterois volitans, creando un vuoto improvviso che aspira le prede © Giuseppe Mazza

APPARATO TEGUMENTARIO

Nei Pesci la pelle contribuisce a regolare gli scambi osmotici con l’ambiente acquatico ed è costituita da una sottile lamina di epidermide e da tessuto connettivo disposto in diversi strati.

In parecchi casi la pelle è nuda, come in alcune specie dell’ordine dei Siluriformi, ma nella maggior parte di questi vertebrati è ricoperta di scaglie, spesso rinforzata anche da formazioni denticolate o da scudi ossei.

Lo strato epidermico è ricco di ghiandole unicellulari metabolicamente attive e spesso secernenti muco, cheratine e altre sostanze.

Particolare del capo di un Carcharias taurus. I denti, senza radici, sono disposti in più serie sulle due arcate. Si nota in basso una narice e subito sopra il foro di uno spiracolo © Giuseppe Mazza

Alcuni pesci ossei, come nel caso dei Pesci ragno dei generi Echiichtys e Trachinus della famiglia dei Trachinidi (Trachinidae) e dello Scorfano rosso (Scorpaena scrofa Linneo, 1758) della famiglia degli Scorpenidi (Scorpaenidae), hanno lo strato epidermico provvisto di ghiandole velenose associate a robusti aculei dell’opercolo branchiale e della pinna dorsale; il veleno è utilizzato a scopo difensivo.

Il Trigone, più comunemente detto Pastinaca, (Dasyatis pastinaca Linneo, 1758), pesce cartilagineo della famiglia Dasiatidi (Dasyatidae), ha la coda armata di un aculeo seghettato e velenifero in grado di produrre ferite anche mortali.

Il Pesce palla argenteo (Lagocephalus sceleratus Gmelin, 1789), Pesce osseo della famiglia Tetraodontidae contiene nella pelle, nel fegato e negli organi riproduttori sostanze tossiche molto velenose, resistenti anche alla cottura.

In questa Raja undulata lo spiracolo è più evidente. Aspira l’acqua e la fa uscire dalle branchie, ossigenandole senza il rischio d’intasarle quando il pesce riposa su un fondale © Raimundo Fernández

Le scaglie, formate da piccole piastre arrotondate di tessuto connettivale rigido e fibroso, si impiantano singolarmente in particolari tasche cutanee e sono ricoperte dall’epidermide trasparente e morbida.

Le scaglie sono ordinate come le tegole di un tetto, in parte sovrapposte, ordinate in serie trasversali e col margine posteriore libero.

In base alla loro struttura, le scaglie vengono distinte in placoidi, ganoidi, cicloidi e ctenoidi.

La costanza della struttura e della disposizione di queste formazioni ossee nell’ambito di un gruppo o di una singola specie costituisce un importante carattere di diverso significato tassonomico.

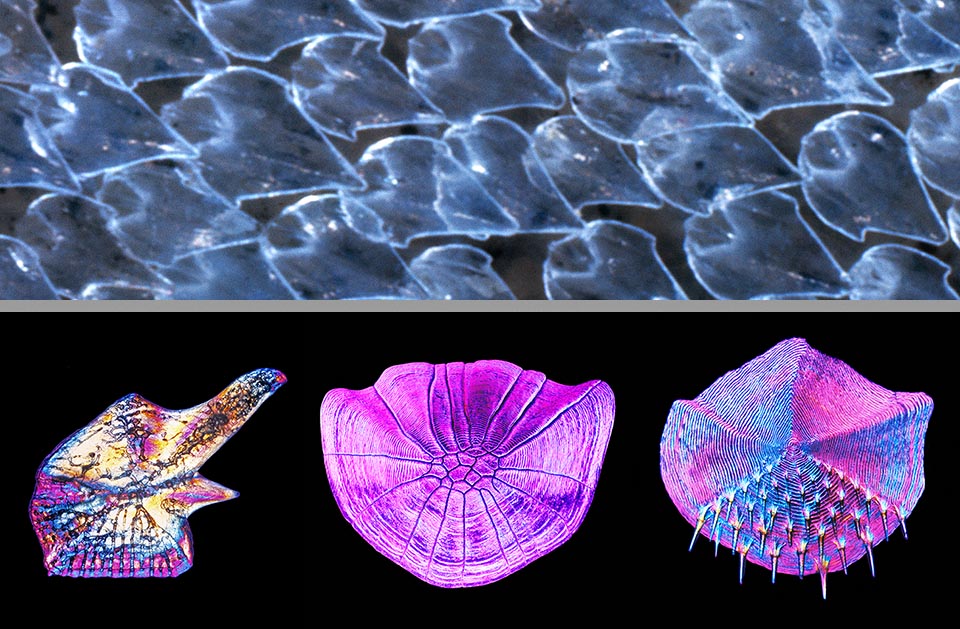

Sopra pelle di squalo detta zigrino con scaglie placoidi di Mustelus. Sotto, a luce polarizzata, scaglia ganoide di Calamoichthys, cicloide di Barbus e ctenoide di Coelorhynchus © Giuseppe Mazza

Le scaglie placoidi sono quelle di tipo più primitivo e sono formate da una piastra romboidale dalla quale si sollevano uno più dentelli, formati di dentina e ricoperti di un sottile strato di smalto, con le punte che sporgono dal soprastante strato epidermico e si portano obliquamente all’indietro; in tal modo il tegumento risulta particolarmente ruvido nel senso postero-anteriore.

Scaglie di questo tipo caratterizzano in particolare Elasmobranchia e Balistidae.

In molti squali le scaglie placoidi sono piccole e costituiscono una fitta copertura continua di minuscoli denti cutanei dalla punta rivolta all’indietro, durissima e ricoperta di smalto che conferisce alla pelle una particolare ruvidezza.

Giovane Epinephelus marginatus. In questa cernia le scaglie sono di due tipi: sopra alla linea laterale ctenoidi e sotto cicloidi © Ignazio Riccioli

Opportunamente conciata, la pelle di questi animali (zigrino) viene utilizzata per levigare il legno duro ed anche l’avorio; oppure, levigata a sua volta, è utilizzata per rilegare libri e per ricoprire oggetti ornamentali.

Tipiche di alcuni Pesci ossei della classe Sarcoterygii e degli ordini Acipenseriformes e Lepisosteiformes, sono le scaglie ganoidi, piastre ossee rombiche ricoperte di ganoina o ganoidina, sostanza brillante e dura simile allo smalto.

Le scaglie cicloidi si caratterizzano per presentare il margine posteriore liscio e che sporge libero dall’apposita tasca; generalmente sono tipiche dei pesci dotati di pinne con raggi molli, tra cui i Pesci ossei delle famiglie Amiidae, con l’unica specie vivente Amia calva (Linneo 1766), Salmonidae, Clupeidae, Cyprinidae, ed altri ancora.

Tetrosomus gibbosus. Negli Ostracionidi, noti come pesci scatola, le scaglie si fondono tra loro per costituire grandi piastre ossee cutanee e talora robuste corazze © Giuseppe Mazza

Strutturalmente simili alle cicloidi, sono le scaglie ctenoidi che si distinguono per avere il margine posteriore seghettato.

Questo tipo di scaglie solitamente si riscontra nelle specie le cui pinne sono sorrette da raggi rigidi, come i Percidae, famiglia di Pesci ossei dell’ordine dei Perciformes.

A riguardo non mancano però parecchie eccezioni, come le Cernie del genere Epinephelus (Bloch, 1793), Perciformes nei quali le parti del corpo poste superiormente alla linea laterale sono tappezzate di scaglie ctneoidi, mentre quelle situate inferiormente presentano scaglie cicloidi.

Acreichthys tomentosus. In questo pesce lima, come accade per i pesci balestra, la pelle è coperta da placchette ossee minute e spaziate con una o più spinule. Grazie ai cromatofori, le cellule che contengono i pigmenti, la livrea può cambiare aspetto in un attimo, disperdendoli o concentrandoli secondo l’umore o per motivi mimetici © Giuseppe Mazza

Anche per quanto riguarda la grandezza, le scaglie si presentano di dimensioni molto varie; in alcune forme sono larghe circa 5 cm, come nel Tarpone (Megalops atlanticus Valenciennes, 1847), in altre sono praticamente microscopiche come nelle Anguille (Anguilla anguilla Linneo, 1758)

In alcuni casi le scaglie si fondono tra loro a costituire grandi piastre ossee cutanee e talora robuste corazze a funzione protettiva, come nei Siluriformes della famiglia dei Callichthyidae e nei Tetraodontiformes della famiglia degli Ostraciidae. L’epidermide che riveste le scaglie si presenta particolarmente ricca di ghiandole mucose, il cui secreto trasparente ricopre tutto il corpo del pesce proteggendolo contro le infezioni da batteri e da funghi; inoltre, rende viscido il corpo contribuendo a ridurne l’attrito con l’acqua durante il nuoto.

È sempre grazie ai cromatofori che questo Acanthurus mata cambia incredibilmente colore e disegno raggiungendo alla fine, quando serve, anche una livrea tutta bianca o nera © Giuseppe Mazza © Rickard Zerpe © Karine Marangon

Si ritiene ancora che lo strato di muco che ricopre il corpo svolga un importante ruolo anche nella regolazione della permeabilità cutanea nei confronti dei sali minerali e dell’acqua.

Nei pesci, le strutture cornee cutanee sono piuttosto rare; vanno ricordati gli organi perlacei, tubercoli spinosi che durante il periodo riproduttivo compaiono soprattutto sul capo nei maschi di alcuni Cyprinidae.

ADATTAMENTI E ETOLOGIA

Il corpo dei pesci ha una colorazione molto varia, da scialba e monocromatica, a particolarmente vistosa, variopinta e ornata da disegni brillanti ed eleganti.

La colorazione è dovuta ai granuli di pigmenti, i cromatofori, contenuti in cellule dello strato dermale, oppure poste sopra o sotto alle scaglie stesse; concorrono alla colorazione del corpo anche i pigmenti carotenoidi dello strato adiposo (lipofori gialli, arancioni, rossi).

In genere la colorazione di questi animali risente anche di fenomeni fisici di riflessione e di interferenza (iridescenza).

Sulla base del tipo di pigmenti contenuti, i cromatofori vengono indicati con vari nomi, melanofori, eritrofori, xantofori, guanofori, a seconda se contengono rispettivamente granuli di pigmento nero, rosso, giallo oppure cristalli iridescenti di guanina.

Molti pesci sono in grado di cambiare la colorazione del proprio corpo, disperdendo oppure concentrando, rapidamente o lentamente, i granuli pigmentati contenuti nei cromatofori.

Gli stimoli a modificare lo stato dei cromatofori, e di conseguenza la colorazione dell’animale, sono trasmessi dal sistema nervoso il quale a sua volta li riceve dall’ambiente circostante attraverso gli occhi.

Va tenuto presente che anche sollecitazioni di carattere ambientale, quali una più elevata temperatura piuttosto che la carenza di ossigeno, o sensazione di paura, ecc., possono provocare un’alterazione cromatica.

La capacità di camuffarsi con l’ambiente circostante in alcuni pesci è accresciuta dalla possibilità di formare sul proprio corpo macchie che spesso imitano alla perfezione il substrato nel quale si rifugiano (mimetismo s.l.).

In alcune specie le livree vivaci hanno la funzione di avvertimento per eventuali predatori, come accade in diverse specie velenose dell’ordine dei Tetraodontiformes, quali Pesci palla della famiglia Tetraodontidae e Pesci istrice della famiglia Diodontidae.

Molte specie mutano la propria colorazione durante il periodo riproduttivo e frequentemente il maschio, similmente a quanto accade negli Uccelli, con un evidente scopo di richiamo sessuale acquista una livrea nuziale molto appariscente e sviluppa sulla cute escrescenze variamente conformate. Solitamente i colori più vivaci sono tipici dei pesci che vivono nei mari tropicali e nelle acque continentali.

Maschio di Symphodus tinca in livrea normale e nuziale. Molte specie cambiano colore nel periodo riproduttivo © Giuseppe Mazza

In genere le forme che popolano gli abissi marini hanno una colorazione scura, mentre quelle cavernicole che sono cieche mancano di pigmentazione.

Parecchie specie invece non sono in grado di modificare il disegno o il colore del corpo.

Organi luminosi

In molte specie, soprattutto tra gli Osteichthyes, il tegumento è provvisto di organi luminosi (fotofori) generalmente di natura ghiandolare.

Il maggior numero di specie luminescenti vivono a media profondità; tra questi le forme più varie appartengono alle famiglie degli Squalidae tra i Elasmobranchia, degli Stomiatidae, Searsidae e Myctophidae tra i Salmoniformes, e ai Ceratiidae tra i Lophiiformes.

Diversamente, meno frequenti sembrano essere le specie dotate di organi luminosi che popolano i grandi fondali marini: sono conosciute solo alcune forme abissali delle famiglie dei Macruridae e dei Moridae, dell’ordine dei Gadiformes.

Dal punto di vista strutturale, i fotofori sono costituiti da una lente, convergente o divergente, posta nell’apertura di un alveolo cutaneo incassato nell’epidermide e le cui pareti sono costituite da cellule ghiandolari che producono la sostanza fotogena. In alcune forme, come nei Pesci topo della famiglia dei Macruridae, come il Pesce sorcio spinoso (Nezumia sclerorhynchus Valenciennes, 1838) specie abissale presente anche nel Mediterraneo, la luce è invece prodotta da accumuli di batteri luminescenti contenuti negli organi fotogeni.

Nei pesci bioluminescenti solitamente i fotofori sono disposti in due serie lungo ciascun lato del corpo.

Altri organi luminosi si trovano anche sul capo, dietro agli occhi. in prossimità delle mascelle. Le specie abissali della famiglia dei Myctophidae, come il Pesce lanterna del ghiacciaio (Benthosema glaciale Reinhardt, 1837), Osteichthyes ampiamente diffusi in tutti i mari, Mediterraneo compreso, si caratterizzano per la presenza di organi fotofori disposti come le perle di una collana a formare disegni che sono diversi da specie a specie e da genere a genere.

Le specie di Porichthys, genere di Batrachidiformes che vivono lungo le coste del Nordamerica, si caratterizzano per la presenza di un elevato numero di organi luminosi (oltre 800) disposti in serie o a gruppi sul capo e sulla regione addominale.

I pesci che vivono in acque profonde incuriosiscono spesso le prede con segnali luminosi. Anomalops katoptron, che riposa durante il giorno nelle grotte e caccia di notte scendendo fino a 400 m, reca sotto gli occhi una finestrella luminosa a forma di fagiolo, lampeggiante 18-90 volte al minuto, alimentata da batteri bioluminescenti simbionti © Giuseppe Mazza

Alcuni pesci presentano un barbiglio sul quale si trovano placche di tessuto luminescente e che può essere adoperato come esca.

Altri, come i Pesci vipera, specie di profondità del genere Chauliodus (Bloch e Schneider, 1801) dell’ordine dei Salmoniformes, per attirare le prede fanno oscillare come una trappola davanti alla bocca l’apice luminescente del secondo raggio, particolarmente sviluppato, della pinna dorsale. In particolare tra i pesci vipera, il Caulodio (Chauliodus sloani Bloch & Schneider, 1801), specie di 30-60 cm che vive nelle profondità delle acque tropicali e temperate di tutti gli oceani, è dotato di circa 350 organi luminosi posti all’interno della bocca, sul capo e lungo i fianchi e sul ventre.

Altri pesci, talora presenti in acque bassissime, basano invece le loro strategie di caccia sull’elettricità. L’Anguilla elettrica (Electrophorus electricus), per esempio, cattura oltre ai pesci, con balzi acrobatici e scariche da 480 volt, anche gli animali terrestri che si avvicinano per bere alle paludi o alle zone periodicamente allagate in cui vive © Giuseppe Mazza

A loro volta, le femmine della maggior parte delle specie di Lophiiformes Ceratioidei che vivono nelle oscure profondità marine presentano l’estremità dell’illicio, struttura derivante dal primo raggio molto allungato della pinna dorsale, dotata di un lembo luminoso che agitato davanti alla bocca richiama eventuali prede.

Tra gli esempi più noti di pesci bioluminescenti va citata la Rana pescatrice degli abissi (Cryptopsaras couesii Gill, 1883) la cui particolarità, comune a molti altri Ceratiidae, è la presenza di un vistoso illicio.

Ed ancora tra i Chondrichthyes, alcuni squali di profondità sono dotati di organi luminosi.

In Africa, il Pesce gatto elettrico (Malapterurus electricus), simile a una grossa salsiccia senza scaglie, stordisce in modo analogo i pesci di vari fiumi, Nilo incluso © Mazza

Tra questi si ricordano lo Squalo pigmeo (Euprotomicrus bispinatus Quoy e Gaimard, 1824), che con circa 30 cm di lunghezza è il più piccolo squalo conosciuto, varie specie di Squali lanterna del genere Etmopterus (Rafinesque, 1810), tra le quali il Sagrì nero (Etmopterus spinax Linneo, 1758) diffuso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, e il Pescecane nero (Centroscyllium fabricii (Reinhardt, 1825)

Per quanto riguarda il significato delle emissioni luminose, va detto che, oltre ad essere utilizzate per attrarre le prede, esse possono anche facilitare l’incontro dei due sessi e contribuire anche a mantenere la coesione del gruppo.

ORGANI ELETTRICI

La Torpedine (Torpedo torpedo) caccia invece nel Mediterraneo ed acque adiacenti dell’Atlantico orientale con scariche che possono raggiungere 200 volt e 2000 watt © Giuseppe Mazza

Quasi trecento specie di pesci, tra cui la Torpedine (Torpedo torpedo Linneo, 1758), l’Anguilla elettrica o Gimnoto (Electrophorus electricus Linneo, 1766), i Mormyridae, rappresentati da forme che vivono nelle acque interne dell’Africa tropicale, ed altri ancora, si caratterizzano per possedere organi in grado di produrre elettricità e parecchie di esse sono addirittura capaci di impartire violente scariche.

Gli organi elettrici generalmente prendono origine dalla modificazione di fibre muscolari striate con l’eccezione di alcune specie di Siluriformes del genere Malapterurus (Lacépède, 1803) in cui invece derivano come in Malapterurus electricus (Gmelin, 1789) da ghiandole cutanee.

Le ampolle di Lorenzini, delle quali vediamo i fori d’uscita sul muso di uno squalo (Negaprion brevirostris) e allineati sul lato ventrale di una razza (Raja undulata), servono a questi pesci per scoprire, grazie al campo elettrico emesso dalle prede, i loro nascondigli e per orientarsi negli spostamenti prendendo come riferimento il campo magnetico terrestre. In alto © Rafi Amar e sotto © Raimundo Fernández

Gli organi elettrogeni sono costituiti da sottili piastre discoidali plurinucleate (elettroplaxi) allineate l’una sull’altra come gli elementi di una pila voltaica, immerse in una matrice gelatinosa e collegate con il sistema nervoso attraverso particolari nervi; la faccia della piastra vicina al nervo si carica di elettricità negativa, quella libera di elettricità positiva.

Il numero delle piastre può essere molto elevato, anche fino a 500.000 come nelle grosse torpedini.

Gli organi elettrici di elevata intensità producono brevi treni di impulsi, con una frequenza di parecchi impulsi al secondo; una grossa Torpedine può generare una scossa, avente una tensione superiore ai 200 V con una potenza di 2000 watt, in grado di stordire le prede e tenere lontani eventuali predatori; anche l’uomo può rimanere stordito da una scarica elettrica di questo pesce.

Al contrario, gli organi elettrici di debole intensità scaricano in una serie rapida e ininterrotta di impulsi, fino a 300 al secondo, come accade nel Gimnarco (Gymnarchus niloticus Cuvier, 1829), specie di aspetto anguilliforme ampiamente diffusa nei maggiori corsi d’acqua e laghi dell’Africa.

La corrente continua genera un campo elettrico la cui direzione è varia, in senso postero-anteriore nell’Anguilla elettrica (Electrophorus electricus Linneo, 1766), dall’addome al dorso nelle Torpedini, oppure in senso antero-posteriore nel Malatteruro.

Le eventuali variazioni del campo elettrico dovute alla presenza di corpi aventi una conducibilità diversa da quella dell’acqua vengono percepite da recettori cutanei molto sensibili; l’animale viene così avvertito, attraverso un sistema elettrorecettore che funziona come una specie di radar, della presenza di ostacoli, di prede e di predatori.

La natura degli elettrorecettori nei pesci varia a seconda del gruppo. Negli Squali e nelle Razze (Rajiformes) il sistema di elettorecettivo è costituito da pori sensoriali, solitamente posti attorno alla bocca, da cui si dipartono dei tubicini pieni di gel altamente elettro-conduttivo, le ampolle del Lorenzini; mediante le ampolle questi pesci riescono a percepire il campo magnetico terrestre e pertanto se ne servono anche per l’orientamento. Diversamente, nei Mormyridae il sistema elettrorecettivo si origina da modificazioni degli organi della linea laterale e sono detti mormiromasti.

SCHELETRO

Cyclopoma gigas, un pesce osseo fossile dell’Eocene vissuto circa 50 milioni di anni fa. Sulla base della natura dello scheletro, i Pesci vengono raggruppati in due categorie, i pesci cartilaginei, più arcaici, senza vescica natatoria, col cranio formato da una capsula cartilaginea unica, detti Condritti, e quelli ossei noti come Osteitti © Giuseppe Mazza

Oltre a svolgere funzioni di sostegno del corpo e di supporto dell’apparato muscolare, il sistema scheletrico protegge, racchiudendoli, l’encefalo, il midollo spinale e una parte degli organi sensoriali.

Sulla base della natura dello scheletro, i Pesci vengono raggruppati in due categorie, Chondrichthyes ed Osteichthyes, alle quali parecchi studiosi attribuiscono lo status sistematico di classe.

Ai Chondrichthyes , più comunemente Pesci cartilaginei, vengono ascritte le specie con scheletro prevalentemente cartilagineo, anche se più o meno intensamente calcificato, mentre agli Osteichthyes, detti Pesci ossei, afferiscono specie con scheletro essenzialmente osseo.

Ecco le due categorie a confronto. Il banco di pesci e le due remore sono Osteitti, mentre lo squalo in basso appartiene, con razze e chimere, ai Condritti © Rafi Amar

In ogni caso, le ossa di sostegno nei pesci si formano da elementi originariamente cartilaginei (ossa di sostituzione od autostosi); diversamente, le ossa coprenti, dette anche cutanee, o di membrana o di rivestimento (allostosi), si formano direttamente dal connettivo.

Oltre a elementi classificativi di importanza primaria e fondamentale che diversificano i rappresentanti dei due raggruppamenti in cui tradizionalmente vengono ascritti tutti i pesci attualmente viventi, Chondrichthyes e Osteichthyes, le caratteristiche strutturali dello scheletro forniscono anche preziose informazioni sulle abitudini di questi animali; massiccio e robusto nelle forme più veloci e più abili nel nuoto, l’apparato scheletrico è invece sottile e slanciato in quelle che vivono sul fondo e si muovono lentamente.

Nelle forme abissali lo scheletro può persino diventare molto morbido.

Le chimere sono pesci cartilaginei poco noti, fossili viventi del Paleozoico. Qui la Chimera elefante (Callorhinchus milii) che può scendere fino a 600 m di profondità © Giuseppe Mazza

Nella quasi totalità dei pesci cartilaginei (Rajiformes, Elasmobranchia e Chimaeriformes) il cranio è una capsula cartilaginea unica, cioè priva di suture (cranio primordiale); diversamente, negli Osteichthyes, la capsula subisce un processo di ossificazione sempre più marcato per cui il cranio in questi pesci risulta formato da un numero elevato di ossa, variabile da gruppo a gruppo; soltanto alcune forme abissali marine, come quelle di Argyropelecus, genere di profondità della famiglia degli Sternoptychidae mantengono permanentemente la struttura cartilaginea del cranio e della colonna vertebrale.

Le vertebre, il cui numero varia da 14, come nei Pesci palla (Tetraodontidae) a oltre 100, come nelle specie di Zoarces (Gadiformes), tipicamente sono formati da un corpo vertebrale con un paio di archi dorsali o neurali ed un paio di archi ventrali od emali.

Molto più conosciute sono invece le razze, caratterizzate, come Aetobatus ocellatus, da pinne pettorali molto allargate ed una coda simile a una frusta © David Rolla

Gli archi vertebrali dorsali si uniscono tra loro formando un canale in cui decorre il midollo spinale e superiormente costituiscono i processi spinosi dorsali, o neuro-spine.

A loro volta gli archi vertebrali ventrali nella regione del tronco divergono tra loro e abbracciano i visceri; solitamente in questa regione ciascuna di queste strutture si presenta divisa in due porzioni tra loro articolate, una prossimale (parapofisi) e una distale con apice inferiore libero (costola).

Nella porzione caudale invece, gli archi vertebrali ventrali si uniscono ventralmente tra loro a formare i processi ventrali od emospine, definendo con i corpi vertebrali un canale in cui trovano alloggio arteria e vena caudali.

I pesci ossei hanno un numero di vertebre molto variabile: appena 14 nei pesci palla, come questo Arothron hispidus, e oltre 100 nelle specie del genere Zoarces © Giuseppe Mazza

In genere negli adulti degli Osteitti la colonna vertebrale posteriormente termina con l’urostilo, piccolo osso diretto dorsalmente e prodotto dalla fusione delle ultime vertebre.

Diversamente, in alcuni Pesci polmonati (Dipnoi) la colonna vertebrale decorre diritta sino all’estremità posteriore del corpo.

I Pesci mancano di sterno.

PINNE

Balzo spettacolare di Alopias vulpinus che usa la pinna caudale per cacciare stordendo a frustate i banchi di pesci © Bruce Müller Stevenson

I pesci sono provvisti di particolari appendici, le pinne, che costituiscono il mezzo di movimento per eccellenza in ambienti acquatici, frutto di milioni di anni di adattamenti che hanno dato origine ad una notevole varietà di forme e di tecniche di locomozione.

La struttura, il numero, lo sviluppo e la disposizione delle pinne rappresentano caratteri di importanza fondamentale per la tassonomia dei pesci.

Strutturalmente le pinne sono formate da una piegatura della pelle sostenuta da un’intelaiatura di raggi, flessibili oppure rigidi, collegata mediante muscoli all’attaccatura del corpo.

Posizione

In riferimento alla loro posizione, le pinne vengono dette impari o pari.

Le pinne impari sono quelle che si impiantano lungo la linea mediana del corpo, dorsale e ventrale, e sono le pinne dorsali, anali e caudale. Invece, le pinne pari sono poste simmetricamente ai lati del corpo e sono le cosiddette pinne pettorali e ventrali o pelviche.

Alcune specie sono provviste di altre pinne aggiuntive, come la pinna adiposa, piccola pinna posta dietro la dorsale e costituita solo da una duplicatura cutanea, oppure di piccole pinne, dette pinnule, che si impiantano sul peduncolo basale.

Le pinne ventrali si impiantano in posizione varia, sull’addome, in prossimità delle aperture branchiali, sulla gola e mancano completamente nelle anguille; nei pesci cartilaginei, la parte centrale delle pinne pelviche del maschio è modificata in organo copulatore (missopterigi o pterigopodi).

Struttura

Nei pesci, le pinne impari, dorsale, anale e caudale, sono sostenute da raggi cartilaginei (Chondrichthyes) oppure ossei (Osteichthyes) a cui si aggiungono sottili filamenti. Tali filamenti, in alcune specie di pesci ossei, come ad esempio nei Perciformes, sono indivisi e quindi risultano rigidi e appuntiti. Sempre in altri pesci ossei invece, i filamenti sono flessibili in quanto suddivisi in più parti che si articolano trasversalmente tra loro. Tale situazione si riscontra ad esempio in Aringhe, Salmoni e Carpe in cui al massimo i primi tre raggi della pinna dorsale sono flessibili.

Nella Rana pescatrice (Lophius piscatorius) il primo raggio della pinna dorsale si è trasformato in una lenza, detta illicio, con un bargiglio che simula un’esca vermiforme © Pietro Formis

In alcuni casi, i raggi della pinna dorsale sporgono notevolmente oltre la pinna sotto forma di lunghi aculei.

Ad esempio, tra i Lophiiformes la ben nota Rana pescatrice (Lophius piscatorius Linneo, 1758), si caratterizza per il cosiddetto illicio, lunga spina che prende origine dal primo raggio della pinna dorsale all’estremità della quale si trova un bargiglio che simula un’esca vermiforme.

Sempre tra i Lophiiformes, alcune specie abissali sono provviste anche loro di un illicio che però porta all’estremità un’esca luminescente. Tra queste la più nota è la cosiddetta Rana pescatrice degli abissi (Cryptopsaras couesii Gill,1883).

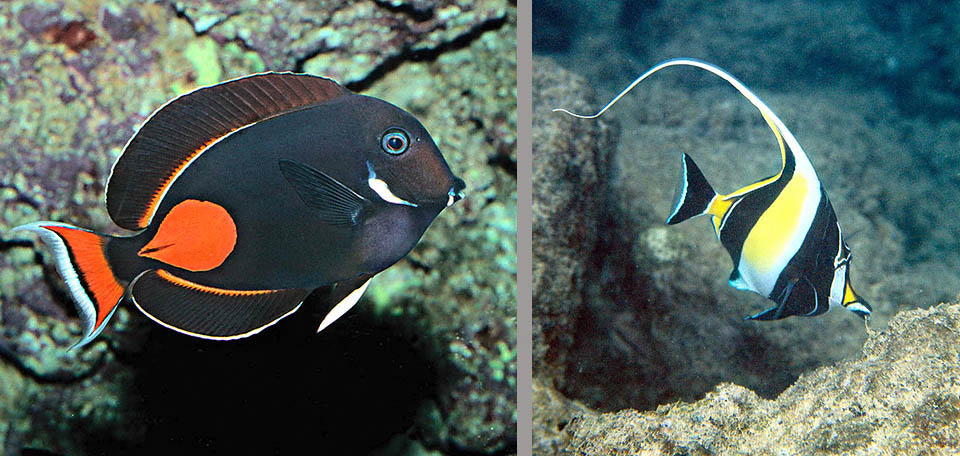

In genere la caudale è il motore dei pesci, ma gli Acanthurus nuotano con le pettorali e la pinna dorsale è unica © Giuseppe Mazza

Numero

Le pinne dei pesci variano molto anche per numero e sviluppo.

La pinna dorsale può essere unica, multipla oppure continua lungo il dorso; alcune specie, come nei salmoni e nei pesci gatto, i cui rappresentanti più comuni sono rispettivamente il Salmone dell’Atlantico (Salmo salar Linneo, 1758) e il Pesce gatto (Ameiurus melas Rafinesque,1820), oltre alla pinna dorsale singola, hanno anche una piccola pinna carnosa o adiposa posteriore.

In diverse specie vivipare, come ad esempio nella comunissima Gambusia affinis (Baird e Girard, 1853), la parte anteriore della pinna anale è trasformata in organo copulatore (gonopodio).

Le pinne pettorali, tipicamente si impiantano nelle vicinanze delle aperture branchiali ed hanno uno sviluppo molto vario.

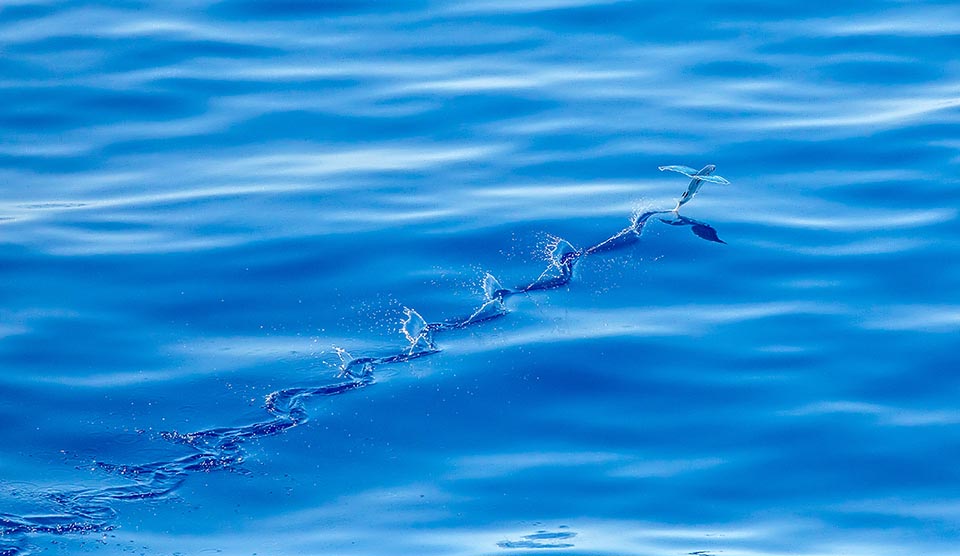

Nei cosiddetti pesci volanti o pesci rondine, famiglia degli Excoetidae, per le forme marine, e nel Pesce farfalla africano (Pantodon buchholzi Peters, 1877), per quelle d’acqua dolce, le pinne pettorali sono notevolmente sviluppate e consentono un volo planato al disopra della superficie dell’acqua.

Addirittura, le specie di Gasteropelecidae, famiglia di pesci ossei che vivono nelle acque dolci dell’America del Sud, come il Pesce accetta rigato o Carnegiella (Carnegiella strigata Eigenmann, 1909), hanno pinne piccole e trasparenti, ad eccezione delle pettorali che sono ben sviluppate e con le quali riescono a fare salti fuori dall’acqua e mantenersi in volo radente sulla superficie per qualche metro.

I Cypriniformes d’acqua dolce del Sud America, pare che riescano a compiere veri e propri voli facendo vibrare velocemente le grandi pinne pettorali.

Ed ancora, nelle specie di Periophthalmus, genere di pesci ossei dell’ordine dei Perciformes che vivono nelle acque costiere delle regioni tropicali del Vecchio Mondo, le pinne pettorali, e frequentemente anche quelle ventrali, sono allungate e modificate in strutture atte alla deambulazione sulla terraferma, al di fuori dall’acqua.

Nelle murene la dorsale si fonde con la caudale e l’anale formando, come per le anguille, un’unica pinna © Johannes Hallama

Forma

La forma della pinna caudale, alla cui costituzione interviene l’estremità della colonna vertebrale, varia notevolmente, da quadrata a falciforme, a rotondeggiante. In base allo svolgimento della parte terminale della colonna vertebrale ed allo sviluppo dei lobi della pinna caudale, si distinguono vari tipi di coda.

Nella coda dificerca la colonna vertebrale è diritta ed arriva fino all’estremità del corpo e la pinna è trilobata e si sviluppa simmetricamente al di sopra e al disotto di essa, decrescendo e terminando a punta, come nei Dipnoi e nei Crossopteriygii dei quali l’esempio più noto è rappresentato dal Celacanto delle Comore (Latimeria chalumnae Smith, 1939).

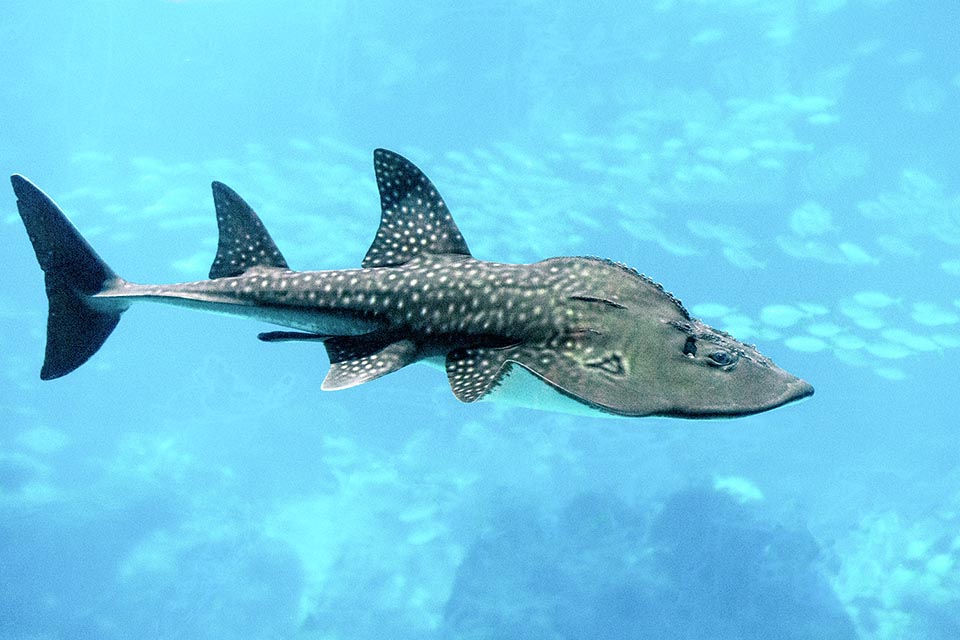

Rhina ancylostoma è un pesce cartilagineo classificato “Critically Endangered” nella Lista Rossa IUCN con caratteri intermedi fra gli squali e le razze. Da queste ha ereditato le grandi pinne pettorali. Possiede due dorsali e due pelviche che terminano in questo maschio con i pterigopodi usati nell’accoppiamento. La pinna caudale è eterocerca © Giuseppe Mazza

Diversamente, nella coda eterocerca la parte terminale della colonna vertebrale si piega obliquamente verso l’alto ed è contenuta all’interno del lobo maggiore della pinna che, per la presenza di un piccolo lobo ventrale, appare marcatamente asimmetrica (Elasmobranchia e Acipenseriformes).

La coda omocerca che caratterizza molti Osteitti presenta l’asse della colonna vertebrale che posteriormente si piega verso l’alto come nella coda eterocerca però, a differenza di questa, esternamente appare simmetrica per il fatto che i due lobi della pinna caudale sono egualmente sviluppati.

Alcune specie, come i tonni, recano sul peduncolo caudale una caratteristica serie di piccole pinne, dette pinnule © Allison & Carlos Estape

Funzione

In genere, nei pesci ciascuna pinna è responsabile di un determinato tipo di movimento.

Le pinne ventrali svolgono la funzione di timoni, quella caudale produce la spinta in avanti, mentre le pinne pettorali, la pinna dorsale e quella anale sono stabilizzatrici. Le pinne pettorali consentono anche i movimenti all’indietro.

La maggior parte dei pesci nuota attraverso ondulazioni laterali del corpo e della coda provocati da contrazioni alternate di appositi muscoli.

Hippocampus kuda in nuoto. Qui il motore è la pinna dorsale, coadiuvata dalle pettorali © Giuseppe Mazza

In diverse specie invece, la coda e la pinna caudale non costituiscono il normale mezzo di propulsione, come gli ippocampi o cavallucci marini (Hippocampus) che si muovono mediante ondulazioni delle pinne dorsale e pettorali e i pesci chirurgo della famiglia degli Acanturidi (Acanthuridae) che nuotano remando con le pinne pettorali.

Come già in precedenza accennato, nelle specie del genere Periophthalmus, Pesci Gobiidi (Gobiidae) comunemente noti con il nome di Saltafango, le pinne pettorali, e spesso anche quelle ventrali, sono allungate e modificate in strutture che consentono gli spostamenti sulla terraferma, al di fuori dall’acqua.

Amphiprion clarkii. Le pettorali, oltre a stabilizzare l’assetto del pesce, servono anche per la retromarcia © Giuseppe Mazza

SISTEMA NERVOSO

Il sistema nervoso è costituito dall’encefalo, dal midollo spinale e dai nervi.

L’encefalo è allungato, povero di circonvoluzioni e dà origine a 12 paia di nervi cerebrali che innervano gli organi sensoriali del capo e la sua muscolatura; è tipicamente costituito di 5 parti: telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo e mielencefalo, o midollo allungato, che si continua col midollo spinale.

Il telencefalo è particolarmente sviluppato nei Chondrichthyes e nei Dipnoi; è composto da due emisferi la cui separazione appare più netta negli Osteichthyes.

Questo Dactylopterus volitans si direbbe un pipistrello in volo, ma le sue grandi pettorali consentono solo lunghe planate sui fondali © Giuseppe Mazza

Dal midollo spinale, racchiuso dagli archi neurali, prendono origine nervi pari provvisti di una radice motoria ventrale e di una sensoriale dorsale; a loro volta, questi si connettono con due sottili cordoni nervosi che decorrono al di sotto della colonna vertebrale e che costituiscono il sistema nervoso simpatico.

APPARATO RESPIRATORIO

L’attività respiratoria in genere viene assicurata dalle branchie interne, sottili lamelle riccamente vascolarizzate, poste in apposite tasche branchiali; queste sono situate in prossimità dell’esofago e comunicano con l’esterno mediante le aperture branchiali, poste dietro al capo e in numero variabile da 1 a 7, a seconda dei gruppi.

Esistono tuttavia anche dei pesci volanti, detti rondini di mare, raggruppati nella famiglia degli Exocoetidae, in grado di volteggiare sopra alle onde per 20-30 secondi, eccezionalmente 45. Alcuni vengono detti a due ali come questo che decolla con le pettorali spianate nell’Oceano Indiano al largo della costa australiana occidentale © Harold Moses

Nei Pesci cartilaginei la prima fessura branchiale forma uno spiracolo.

Nei Pesci ossei, le branchie sono allocate all’interno di una camera comune situata su ciascun lato del corpo e protette da una sorta di coperchio, l’opercolo.

Nel corso del processo respiratorio, l’acqua entra nella bocca e quindi, attraverso la faringe, arriva alle tasche branchiali; qui, avviene lo scambio tra l’ossigeno disciolto nell’acqua e l’anidride carbonica contenuta nel sangue che scorre nei numerosissimi vasi delle lamelle branchiali.

Questo, nell’Oceano Atlantico settentrionale vicino alle isole di Capo Verde, è invece un pesce volante a 4 ali, che spiana anche le ventrali, piccole ma ugualmente portanti © Harold Moses

Alcuni pesci che vivono in acque poco ossigenate, come quelle basse e putride, riescono a passare periodi più o meno brevi di tempo sulla terraferma respirando anche nell’aria; alcuni sono forniti di organi respiratori supplementari.

Addirittura, diverse specie d’acqua dolce che vivono nelle regioni tropicali, come i Channiformes e diversi Perciformes, quali Blenniidae (Blennius), Gobiidae (Periophthalmus), Anabantidae (Anabas, Ctenopoma), si sono più o meno affrancate dalla respirazione branchiale e riescono a portarsi sulla terraferma e a respirare aria atmosferica grazie ad un organo che per la sua particolare forma viene detto labirinto; si tratta di una struttura a forma di sacco situata all’interno della cavità branchiale, superiormente agli archi branchiali, e provvista di numerose lamelle ricoperte di una sottile membrana riccamente irrorata da numerosi vasi sanguigni mediante i quali avviene uno scambio gassoso diretto.

Branchie di una trota. Protette da un opercolo nei pesci ossei permettono lo scambio tra l’ossigeno disciolto nell’acqua e l’anidride carbonica contenuta nel sangue. In alto si nota un “rastrello branchiale”, struttura nata con funzioni protettive che si è poi trasformata col tempo in un filtro per le specie che si nutrono di plancton © Giuseppe Mazza

Ed ancora le specie di Clarias, genere di Siluriformes che vivono nelle acque dolci africane, sono capaci anche loro di muoversi sulla terraferma per andare alla ricerca di una nuova polla allorquando la propria si è disseccata; ciò è possibile grazie ad organi respiratori accessori costituiti da appendici ramificate di uno o due archi branchiali che permettono loro di utilizzare l’ossigeno direttamente dall’atmosfera.

Altri pesci, come le anguille, completano la respirazione branchiale con scambi gassosi cutanei mediante una sorta di respirazione intestinale. Da ricordare che nei Sarcoterygii, classe di Pesci ossei caratterizzati da pinne carnose, la vescica natatoria funziona anche come un polmone.

Nei Periophthalmus le pettorali si sono trasformate in zampe e riescono a respirare l’aria grazie ad un organo che per la sua particolare forma viene detto labirinto © Giuseppe Mazza

Ed ancora, negli Actinopterygii, classe alla quale vengono ascritte la maggior parte dei Pesci ossei viventi e la cui principale caratteristica è quella di avere le pinne sorrette da raggi, è da ricordare l’Amia (Amia calva Linneo, 1766) l’unico rappresentante vivente dell’ordine degli Amiiformes.

Questo pesce, molto diffuso nelle acque dolci dell’America nord-orientale, allorché si trova in ambienti paludosi poveri di ossigeno, si porta in superficie e immagazzina aria atmosferica nella vescica natatoria nella quale avvengono gli scambi gassosi con un meccanismo praticamente analogo a quello dei vertebrati a respirazione polmonare.

APPARATO CIRCOLATORIO

Negli ambienti paludosi poveri di ossigeno dell’America nord-orientale, Amia calva respira immagazzinando l’aria atmosferica nella vescica natatoria che funge da polmone © Phil’s 1stPix

La circolazione del sangue nei pesci è chiusa e di tipo semplice.

Il cuore, avvolto dal pericardio come in tutti i Vertebrati, è posto dorsalmente agli archi branchiali ed è separato dalla cavità addominale mediante un diaframma; in genere consta di un solo atrio, o orecchietta, e di un solo ventricolo entrambi connessi da valvole cardiache.

Nei Dipnoi, sottoclasse di pesci ossei Sarcopterygii i cui componenti sono conosciuti anche come Pesci polmonati (o Coanoitti), l’atrio è diviso in due camere da un setto, impedendo in tal modo che il sangue venoso che arriva dal fegato si mescoli col sangue arterioso proveniente dai polmoni.

Ecco la vescica natatoria di una Alborella (Alburnus arborella) formata da due sacche piene di gas. Serve in genere, riempiendosi o svuotandosi, a mantenere il peso specifico del pesce neutro secondo la profondità © Giuseppe Mazza

Sotto la spinta del cuore, attraverso il ramo ascendente dell’arco aortico, il sangue venoso, carico dell’anidride carbonica derivante dalle attività cellulari dei tessuti, perviene alle branchie ove rilascia l’anidride carbonica e si lega con l’ossigeno, diventando arterioso.

Da qui continua il suo percorso e, senza passare dal cuore, perviene attraverso i capillari a tutti gli organi alle cui cellule fornisce l’ossigeno necessario per i loro processi metabolici, prelevandone in cambio l’anidride carbonica prodotta; quindi il sangue torna all’atrio del cuore e ricomincia il proprio ciclo.

Le arterie con il sangue ossigenato decorrono in posizione dorsale, mentre le vene che trasportano il sangue ricco di anidride carbonica sono ventrali.

Il volume complessivo del sangue è relativamente modesto e la sua capacità di assunzione di ossigeno è piuttosto contenuta.

I globuli rossi (eritrociti) sono in numero inferiore a quello dei restanti vertebrati ma le loro dimensioni sono superiori.

La quantità di emoglobina da essi contenuta varia notevolmente da specie a specie e in genere è più alta nelle forme maggiormente attive oppure che vivono in acque scarsamente ossigenate.

Caso unico tra tutti i pesci vertebrati è quello di Chaenocephalus aceratus (Lonnberg, 1906), specie della famiglia Channichthyidae, tra i pochi che riescono a vivere nelle fredde acque dei mari antartici.

Comunemente conosciuta con il nome di Pesce coccodrillo per la grande bocca armata di denti, questa animale è anche chiamato Pesce ghiaccio dalla pinna nera per avere il sangue trasparente in quanto privo di globuli rossi e di emoglobina.

In compenso il Pesce ghiaccio dalla pinna nera è provvisto di un sistema cardiocircolatorio particolarmente sviluppato e del tutto paragonabile a quello di un mammifero.

La respirazione di questo pesce così particolare è legata al fatto che in acque molto fredde l’ossigeno è molto più solubile e quindi può essere più facilmente assorbito dal sangue delle branchie; inoltre questo animale effettua anche una importante respirazione complementare attraverso la cute che è priva di scaglie ed è percorsa da una fitta rete di capillari.

APPARATO DIGERENTE

Dopo la cavità boccale, l’apparato digerente si continua con una faringe alquanto ampia alla quale segue un esofago, corto e provvisto di robusti muscoli.

Protopterus annectens ha un polmone primitivo che gli permette di respirare l’aria, sepolto nel letto fangoso dei fiumi in secca, in un letargo che può durare anche 4 anni © Giuseppe Mazza

A sua volta l’esofago comunica direttamente con lo stomaco, tubiforme e a fondo cieco, che assume la funzione di stomaco masticatore e che si continua con un lungo intestino tenue, in genere maggiormente sviluppato nelle specie che si nutrono di vegetali.

Nei pesci cartilaginei e in diversi pesci ossei l’intestino tenue presenta una ripiegatura interna elicoidale (valvola spirale) che ne aumenta la superficie assorbente.

L’intestino tenue completa l’apparato digerente con un breve intestino crasso che sbocca all’esterno con l’apertura anale che è sempre situata nella parte inferiore del corpo; la sua posizione è piuttosto varia e in alcune forme, come nei Gymnotidae (Cypriniformes), è posto in posizione anteriore.

Gli squali non possiedono la vescica natatoria ma un fegato ricco d’olio che aiuta il galleggiamento. Nel Cetorhinus maximus è enorme, circa il 15/20% del peso totale © Christine Roberts

Elasmobranchia, tra i Pesci cartilaginei, e Dipnoi, tra i Pesci ossei, sono provvisti di cloaca, apertura in cui confluiscono anche i condotti delle gonadi.

Il fegato dei pesci è generalmente ben sviluppato e ricco di grassi; è provvisto di cistifellea e frequentemente differenzia lobuli pancreatici (pancreas intraepatico). In diverse specie il pancreas forma una ghiandola distinta.

VESCICA NATATORIA

Con l’eccezione dei Pesci cartilaginei e dei Pleuronectiformes tra i Pesci ossei, quasi tutti i pesci sono dotati di vescica natatoria o pneumatocisti. È questo un organo a forma di sacco formato da una estroflessione della parete dorsale dell’esofago sulle cui parete interne si trovano le cosiddette ghiandole del corpo rosso che producono ossigeno.

Per restare neutro, immobile a mezz’acqua, Carcharias taurus inghiotte anche spesso aria nello stomaco © Klaus Stiefel

La vescica natatoria svolge principalmente la funzione di apparato idrostatico; infatti, i pesci possono portarsi alla profondità desiderata modificando il contenuto in gas in essa contenuto (ossigeno, anidride carbonica, azoto).

La vescica natatoria può formare un’unica cavità oppure presentare strozzature che la suddividono in varie camere successive.

Nei cosiddetti Fisostomi (Siluriformes, Cypriniformes, Clupeiformes, ed altri) la vescica natatoria è collegata stabilmente con l’intestino tramite il dotto pneumatico, mentre nei Fisoclisti, quali Gadiformes e Percopsiformes, perde qualsiasi collegamento con il conseguimento dello stadio adulto.

Sphyraena barracuda. L’apparato digerente dei carnivori, che ingoiano prede a grossi pezzi o intere, prevede uno stomaco capace, talora dilatabile come gli Aulostomus che ingoiano anche pesci della loro taglia. Ma alcune specie, come gli ippocampi, non hanno stomaco e per sopravvivere devono quindi mangiare zooplancton quasi senza sosta © Allison & Carlos Estape

In alcuni pesci, come in quelle del genere Polypterus, la vescica natatoria è munita di un paio di dotti pneumatici, mentre in diversi Clupeiformes esiste un ulteriore condotto che si apre all’esterno posteriormente all’ano.

Ed ancora, in talune forme, come nei Cypriniformes, la vescica natatoria è collegata mediante una catena di ossicini (apparato di Weber) con il labirinto dell’orecchio; in tal modo le vibrazioni delle sue pareti provocate da onde sonore subacquee, nonché i cambiamenti di pressione del gas nel suo interno, vengono trasmessi all’organo dell’udito.

Infine, va ancora ricordato che nei Dipnoi e in altri pesci la vescica natatoria svolge anche la funzione di polmone.

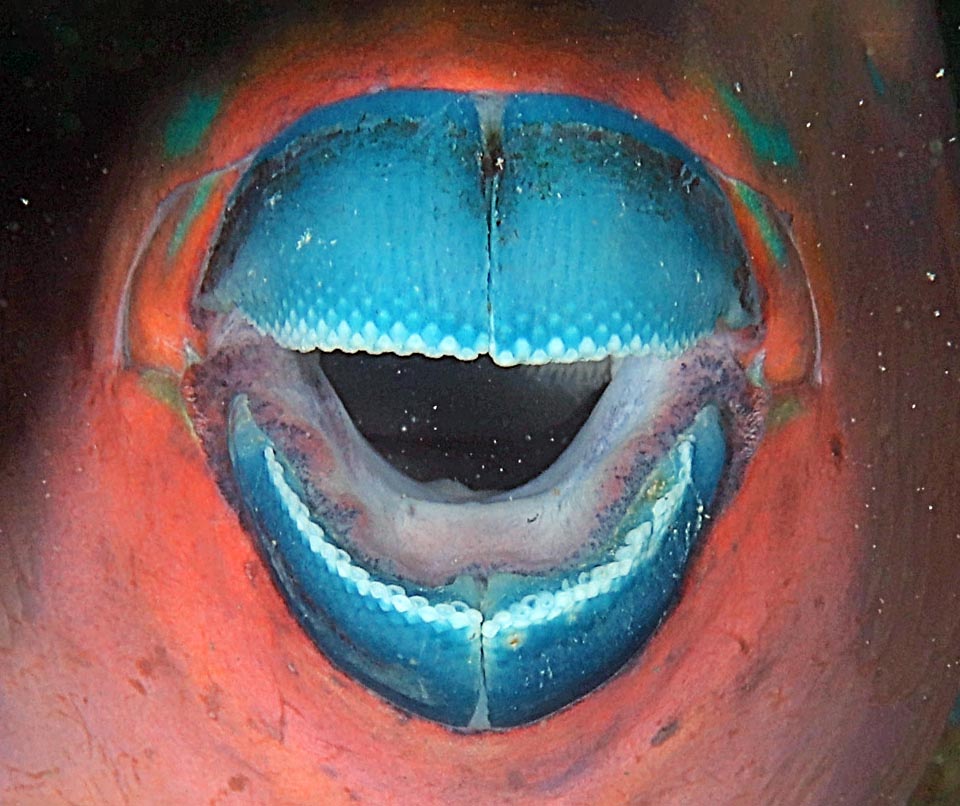

Negli erbivori come per esempio i pesci pappagallo, che si nutrono come questo Scarus psittacus di alghe, è invece importante avere un lungo intestino © Kris Bruland

Come in Scarus guacamaia la loro dentatura si sia adattata trasformandosi in un becco per raschiare le rocce e recidere a mo’ di forbice le alghe filamentose infestanti © Kevin Bryant

APPARATO ESCRETORE

L’apparato escretore è costituito da due reni primitivi, chiamati mesonefro o corpo di Wolff; si tratta di organi lobati assottigliati di colore scuro posti su entrambi i lati, immediatamente al disotto della colonna vertebrale.

Ciascun organo escretore è provvisto di un uretere tubulare che si apre in una vescica urinaria che a sua volta si svuota all’esterno tramite il seno urogenitale.

Oltre che attraverso i reni, i cataboliti azotati liquidi (urea, ammoniaca) vengono diffusi all’esterno anche tramite le branchie.

Oltre a depurare il sangue, i reni provvedono alla regolazione dell’equilibrio osmotico del corpo. Il pesce rosso (Carassius auratus) che vive in acqua dolce emette così urina diluita per non ridurre i sali presenti nel sangue e nei tessuti, mentre i pesci marini che hanno una concentrazione salina inferiore al mare emettono poca urina molto salata © Giuseppe Mazza

Oltre alla depurazione del sangue, i reni provvedono anche alla regolazione dell’equilibrio osmotico del corpo. La maggior parte dei pesci sono infatti stenoalini, cioè riescono a tollerare soltanto piccole variazioni della concentrazione salina delle acque in cui vivono, per cui la loro diffusione è limitata o al mare o alle acque dolci.

Per le specie marine, in considerazione del fatto che la concentrazione di sali del loro sangue e dei loro tessuti è inferiore a quella del mare, scaturisce l’esigenza di limitare la perdita d’acqua e nel contempo di impedire un accumulo eccessivo di sali. Di conseguenza, in questi animali il processo di disidratazione è bilanciato dalla ingestione di grandi quantità di acqua e dalla eliminazione attraverso i reni, le branchie ed altre parti del corpo dei sali assunti in eccedenza; in particolare le urine vengono eliminate in piccole quantità e ad elevata concentrazione.

Vi sono poi dei pesci, detti eurialini, che si adattano ai due ambienti, come Acanthurus nigricauda dell’Indo-Pacifico tropicale presente anche, non di rado, in acque salmastre © Giuseppe Mazza

Nelle specie dulcacquicole, avviene esattamente il contrario in quanto il contenuto salino del sangue e dei tessuti è decisamente superiore a quello delle acque in cui vivono e pertanto esse assumono acqua tramite le branchie e le mucose della bocca e della faringe.

L’acqua in esubero viene eliminata dai reni con notevole produzione di urina diluita.

Alcune specie sia d’acqua salata sia di acqua dolce, in particolare le forme eurialine (capaci cioè di sopportare larghe variazioni della concentrazione salina dell’acqua), hanno le branchie provviste di cellule specializzate per l’assunzione o la eliminazione di cloruri.

Anche fra i pesci cartilaginei vi sono specie come Negaprion brevirostris che risalgono le foci alla ricerca di prede © Michael Eisenbart

Molti pesci, in genere per esigenze riproduttive, sono biologicamente adattati a passare in vari stadi del loro ciclo vitale dall’ambiente marino e quello d’acqua dolce, oppure viceversa.

Salmoni, lamprede, storioni, cheppie, ed altre specie ancora, allorquando arriva il momento di riprodursi, lasciano le acque marine ove passano gran parte del loro ciclo e risalgono i fiumi dove deporranno le uova (forme anadrome).

Diversamente, le anguille invece discendono le correnti dei fiumi per portarsi in acque marine ove si riproducono (forme catadrome).

APPARATO RIPRODUTTORE

Per attirare la compagna e riprodursi, i maschi di Betta splendens costruiscono un nido galleggiante di bolle © Giuseppe Mazza

Per la quasi totalità, i pesci sono animali a sessi separati (gonocorici) e sono di solito caratterizzati da uno spiccato dimorfismo sessuale, a volte permanente e a volte limitato solo alla stagione riproduttiva.

In alcuni casi la differenza tra i due sessi è notevole, come nelle specie del genere Ceratias, e in altri rappresentanti dell’ordine Lophiiformes, in cui le femmine sono abbastanza grandi, anche sino a 1 m di lunghezza, mentre i maschi sono minuscoli e vivono attaccati come parassiti sul corpo delle compagne.

Durante il periodo della riproduzione alcune specie acquistano caratteristiche sessuali secondarie particolarmente evidenti come la diversa colorazione o la livrea nuziale del maschio, l’ingrossamento delle pinne (pinne ornamentali), la comparsa di particolari escrescenze cutanee.

Segue l’accoppiamento con la deposizione delle uova. Il maschio le porta nel nido e le sorveglia, attaccando se si avvicina anche la femmina, fino alla nascita degli avannotti © Giuseppe Mazza

Le gonadi sono generalmente pari, raramente riunite in un unico contenitore, e sono allocate nella cavità celomatica, ai lati della colonna vertebrale.

In alcuni pesci, quali pesci polmonati (Dipnoi) e cartilaginei, le uova vengono emesse all’esterno mediante il canale di Müller, porzione del primitivo uretere, mentre il compito di convogliare gli spermatozoi verso le uova è demandato ad un tratto del mesonefro (rene primitivo o corpo di Wolff) che funziona da dotto deferente.

Diversamente, nella maggior parte dei Pesci ossei le gonadi sono munite di ovidotti e deferenti che si aprono insieme con gli ureteri nella cosiddetta papilla genitale.

Ma la prudenza non è mai troppa e alcune specie, come questo Pesce cardinale (Cheilodipterus sp), tengono le uova fecondate in bocca fino alla schiusa © Klaus Stiefel

Nelle specie degli ordini Anguilliformes e Salmoniformes le uova fuoriescono tramite apposite aperture pari poste posteriormente all’ano (pori genitali). Sempre negli Osteichthyes, i maschi di Rajiformes e di Elasmobranchia sono forniti di organi copulatori costituiti di lunghe appendici cartilaginee delle pinne ventrali; in altri, comen in alcuni Atheriniformes l’organo copulatore (gonopodio) si origina dalla trasformazione della pinna anale o dalla papilla genitale allungata.

Non mancano casi di ermafroditismo, anche funzionale, come si osserva nei Serranidae. Frequentemente nei pesci si verifica l’ermafroditismo successivo, legato cioè all’inversione sessuale; ad esempio, vari Perciformes e Atheriniformes cominciano la vita come femmine e poi invertono di sesso e la continuano come maschi.

Per sottrarle ai predatori, i maschi del Drago marino comune (Phyllopteryx taeniolatus) le portano a spasso fino alla schiusa, per circa un mese, in cellette poste sotto la coda alimentate e ossigenate dal sangue paterno © Rafi Amar

RIPRODUZIONE

Di solito nei Pesci la riproduzione avviene per anfigonia, cioè per fecondazione delle uova da parte degli spermatozoi.

Però, anche se molto rari, sono conosciuti alcuni casi di partenogenesi, come quello di Molly amazzone (Poecilia formosa Girad, 1859).

È questo un piccolo pesce delle acque dolci del sud del Texas ove è rappresentato sia da popolazioni costituite unicamente da femmine sia da popolazioni miste in cui maschi però producono spermi che non sono capaci di fecondare.

In questo caso le uova di Molly amazzone riescono a svilupparsi solo se vengono attivate da spermi di altre specie che si limitano ovviamente a penetrare nel loro interno senza però fecondarle (ginogenesi interspecifica).

Il periodo della riproduzione in genere accade una sola volta all’anno, più frequentemente in primavera; alcuni però, come i salmoni, si riproducono in inverno.

Nel periodo degli amori, che in genere avviene una sola volta all’anno, in primavera, maschi e femmine solitamente si riuniscono in gruppi numerosi e compiono migrazioni, spesso alquanto lunghe, e vanno alla ricerca delle zone più adatte per deporvi le uova.

A tale scopo, accade frequentemente che certe forme marine si trasferiscono nelle acque dolci (forme anadrome o potamotoche), mentre altre si portano dalle acque dolci in quelle del mare (forme catadrome o talassotoche). Come già accennato, è ben noto il fatto che salmoni e storioni col sopraggiungere del periodo riproduttivo abbandonano i mari e, risalendo il corso dei fiumi, raggiungono gli affluenti e i corsi d’acqua secondari; diversamente le anguille abbandonano i fiumi per portarsi nel mare, più precisamente nel Mar dei Sargassi nell’Atlantico occidentale.

Inseminazione

Nei cavallucci marini sono i maschi che partoriscono, dopo aver protetto nella loro tasca ventrale le uova in incubazione © Giuseppe Mazza

Nella maggior parte delle specie si realizza una inseminazione esterna, cioè dopo un rituale amoroso più o meno complesso, maschi e femmine non si accoppiano ma emettono rispettivamente spermatozoi e uova nelle acque, ove avviene la fecondazione.

Però, in parecchie forme vivipare, quali vari Atheriniformes (spinarolo, pesce martello, pescecane, ed altri) e diversi Poecilidae tra gli Atheriniformes, maschi e femmine si accoppiano e quindi la fecondazione delle uova e il loro successivo sviluppo avvengono all’interno del corpo materno.

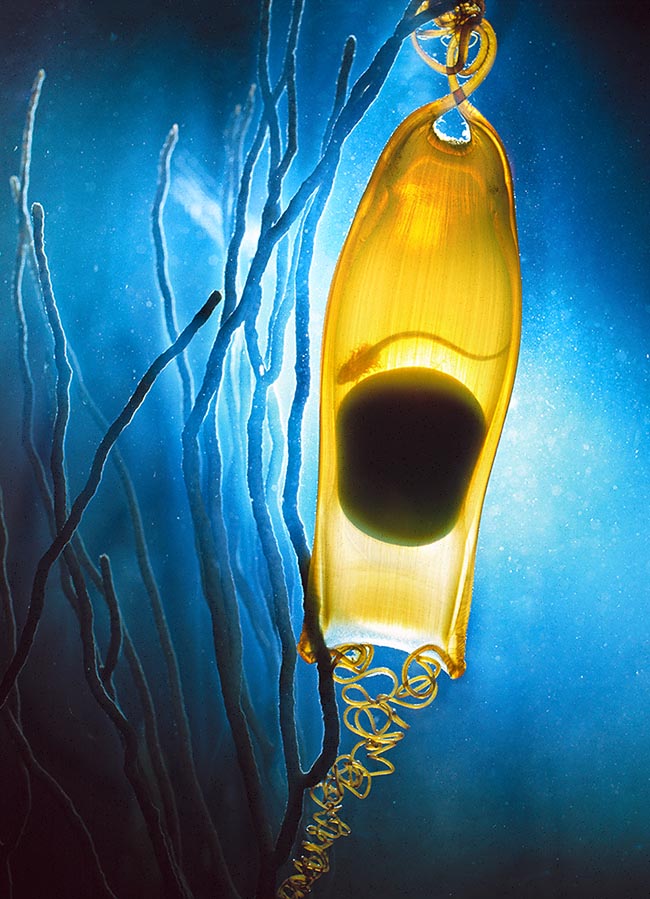

Anche in altri gruppi, come Chimaeriformes e Rajiformes, l’inseminazione è interna, però successivamente le femmine depongono nell’ambiente esterno le uova fecondate; queste, in relazione al fatto che il loro sviluppo si realizza al di fuori del corpo materno, sono grandi, in quanto ricche di materiale di riserva per lo sviluppo dell’embrione, e ricoperte di un guscio corneo protettivo.

Come avviene con gli squali, anche in piccoli pesci come Gambusia affinis la fecondazine è interna e le femmine mettono alla luce avannotti completamente autonomi © Giuseppe Mazza

Il numero di uova deposte varia notevolmente da gruppo a gruppo e in diversi casi può raggiungere anche valori molto elevati. Mentre le femmine di alcuni Elasmobranchia depongono annualmente appena 2 uova, quelle della Carpa comune (Cyprinus carpio Linneo, 1758) depongono in genere dalle 20 mila, alle 70 mila uova, quelle degli Storioni arrivano fino a 6 milioni, quelle del Merluzzo quasi 7 milioni; pare che la femmina della Molva (Molva molva Linneo, 1758), Gadiformes dell’Atlantico settentrionale, arriva a deporre mediamente da 20 milioni a oltre 60 milioni di uova.

Ovidepozione

Particolarmente vario è il comportamento dei pesci in relazione all’ovideposizione. A seguire si rappresentano gli esempi più curiosi.

Il numero annuo di uova deposte varia molto secondo la specie. Vi sono selaci che ne contano solo due, gli storioni, come questo Acipenser baerii, arrivano a 6 milioni e Mova molva è la più prolifica con 20-60 milioni. La maggior parte dei pesci marini affida le uova alle correnti, mentre nelle forme dulcacquicole cadono generalmente sul fondo © Giuseppe Mazza

In genere nella maggior parte dei pesci marini le uova deposte sono planctoniche, diversamente nelle forme dulcacquicole le uova cadono sul fondo.

Solitamente nelle specie ovipare i genitori abbandonano le uova e si disinteressano del tutto dei propri discendenti, ma sono note talune specie che manifestano cure parentali di vario grado.

Alcuni pesci d’acqua dolce costruiscono nidi, come la femmina dello Spinarello (Gasterosteus aculeatus Linneo, 1758) che depone le proprie uova all’interno di un vero e proprio nido globoso che il maschio costruisce utilizzando fibre vegetali e ciottoli tenuti assieme da una sostanza appiccicosa elaborata dai reni; al maschio affidato il compito di proteggere le uova e quindi la prole.

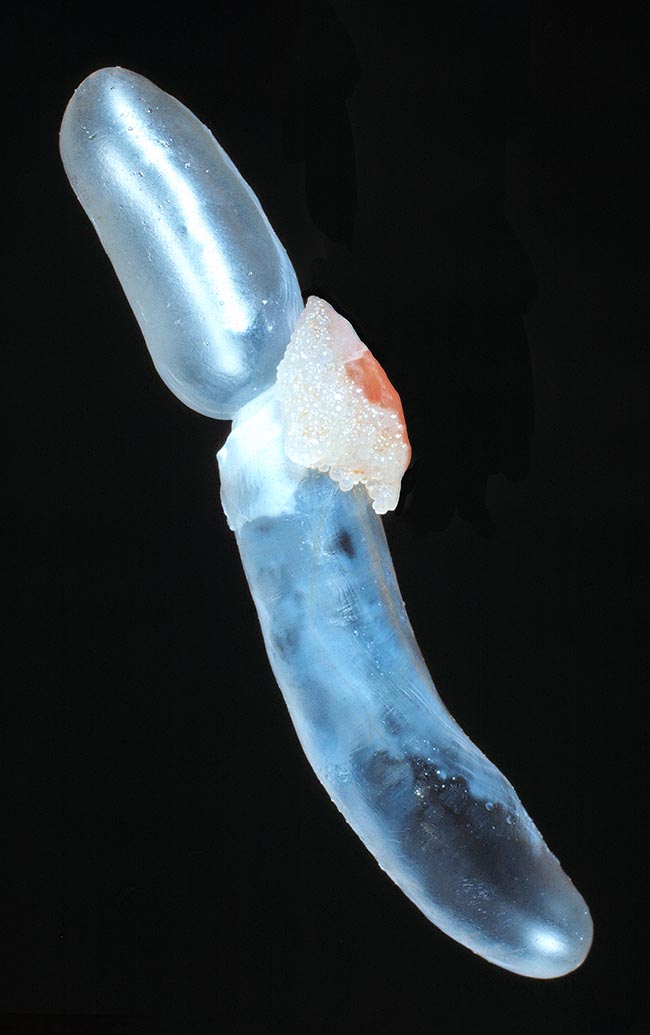

Alcuni selaci partoriscono figli autonomi, altri depongono uova protette da un astuccio corneo. Nella Chimera elefante (Hydrolagus colliei) gli astucci ovarici contenenti l’embrione escono attaccati ad un lungo filamento e penzolano dalla madre in nuoto per 4-6 giorni prima di staccarsi e conficcarsi verticalmente nella sabbia © G. Mazza

Le femmine di trote e salmoni sono solite deporre le uova in piccole depressioni del fondo e ricoprirle con ghiaia o sabbia,

Caso certamente molto singolare è del Pesce vivaio (Kurtus gulliveri Castelnau, 1878), Perciformes diffuso nelle acque dolci e salmastre della Nuova Guinea e dell’Australia nordorientale, in cui accade che nella maturità sessuale i maschi sviluppano sul capo una sorta di uncino osseo in cui le femmine fissano una sorta di cordone, formato dai filamenti adesivi delle uova stesse, recante su ciascuna estremità un pacchetto di uova.

Particolarmente curioso è anche il comportamento del Pesce saltatore (Copella (o Copeina) arnoldi Regan, 1912), specie originaria dei corsi d’acqua sudamericani e molto ricercata dagli appassionati di acquariofilia.

Uovo di Gattuccio marino (Scyliorhinus stellaris) illuminato in trasparenza per evidenziare l’embrione © G. Mazza

Il nome comune con il quale è noto questo animale deriva dal fatto che le femmine dopo gli accoppiamenti compiono dei salti fuori dall’acqua per attaccare le uova su piante sporgenti sullo specchio d’acqua.

A loro volta i maschi provvedono di tanto in tanto a spruzzare le uova saltando e battendo con forza la coda sulla superficie dell’acqua al fine di non farle seccare. Dopo pochi giorni dalla deposizione, dalle uova schiudono i piccoli nati che cadono nell’acqua sottostante.

Ed ancora, le femmine di Rhodeus, piccolo Cipriniformes ampiamente diffuso nei corsi d’acqua ricchi di vegetazione e a deflusso lento d’Europa e d’Asia, introducono le uova fecondate nelle camere branchiali di molluschi bivalvi d’acqua dolce (generi Unio e Anodonta) mediante un lungo ovopositore costituito dall’ovidutto estroflesso.

Diversamente, le femmine degli Ippocampi e dei Pesci ago (Syngnatiformes) depongono le proprie uova in particolari tasche incubatrici che i maschi hanno nella parte anteriore dell’addome.

I maschi di alcuni Siluriformes africani d’acqua dolce trasportano le uova fecondate nella propria bocca, ove avviene anche la nascita dei piccoli; questi restano nel rifugio paterno per circa due settimane, finché non diventano del tutto autonomi.

Il contrario si osserva in alcuni Perciformes, per esempio Tilapia e Haplochromis, che le uova deposte a gruppi vengono fecondate dal maschio e quindi immediatamente prese in bocca dalla femmina che provvede ad incubarle e a fornire rifugio ai neonati nella propria cavità orale.

Certe specie che vivono nelle acque dolci e stagnanti delle regioni tropicali, come alcuni Pesci combattenti, tra cui la ben nota Betta splendens (Regan, 1910), Perciformes della penisola indocinese, costruiscono nidi di schiuma galleggianti in cui depongono le uova.

Incubazione

Anche la durata dell’incubazione varia, oltre che da specie a specie, anche da stagione a stagione, da 3-4 giorni, come negli Acipenseriformes, fino anche a 5 mesi, come nei Salmonidae, e persino 8 mesi, come negli Elasmobranchia del genere Scyliorhinus. Già appena sgusciati dall’uovo, i piccoli dei Cavallucci marini dell’ordine dei Syngnathiformes e delle forme vivipare sono perfettamente sviluppati e assomigliano ai loro genitori.

Dall’uovo nascono piccoli con aspetto larvale che acquistano poi gradualmente le sembianze degli adulti, ma nei cavallucci marini, i neonati sono già simili ai genitori © Giuseppe Mazza