Famille : Scorpaenidae

Texte © Giuseppe Mazza

Traduction en français par Michel Olivié

Connu comme Rascasse volante ou Poisson-scorpion à cause de ses piquants venimeux, Pterois volitans vit dans les eaux tropicales de l’Est de l’océan Indien et du Pacifique © Giuseppe Mazza

La Rascasse volante Pterois volitans (Linnaeus,1758), parfois appelée le Poisson-scorpion ou le Poisson-cobra à cause de ses piquants venimeux mais aussi Poisson-lion en raison de l’épaisse crinière formée par ses nageoires, appartient à la classe des Actinopterygii, les poissons aux nageoires rayonnées, à l’ordre des Scorpaeniformes et à la famille des Scorpaenidae, la même que celle du redoutable Poisson-pierre (Synanceia verrucosa) et de la Rascasse rouge (Scorpaena scrofa).

Le nom du genre Pterois vient du grec “pteron”, aile, plume, par référence à ses superbes nageoires qui ressemblent à des plumes, alors que le nom de l’espèce volitans, voltigeant en latin, fait référence à sa façon majestueuse et virevoltante de se déplacer.

Zoogéographie

On l’appelle aussi Poisson-lion en raison de son épaisse crinière de nageoires. Il utilise ses gigantesques pectorales pour terroriser ses proies et les pousser dans un coin © Giuseppe Mazza

Il vit dans les eaux tropicales de l’Est de l’océan Indien et du Pacifique. On le trouve, à titre d’exemple, à l’île Maurice, aux îles Cocos, en Inde, en Thaïlande, en Australie, en Indonésie, en Micronésie, en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Calédonie, aux Philippines, à Taïwan, en Chine jusqu’au Sud du Japon. À l’Est il a colonisé les Samoa, les Tonga et les îles Marquises. Au Sud il atteint l’île de Lord Howe.

Mais aujourd’hui son aire d’habitat ne s’arrête pas là car il a été introduit par l’homme en Floride à la suite de la rupture d’un aquarium en août 1992 due aux dommages causés par l’ouragan Andrew ou peut-être par quelque aquariophile irresponsable qui a relâché ce poisson en mer.

Puis il ouvre en grand sa vaste bouche protractile et les avale en les retenant, quand elles ont une grande taille, avec ses dents minuscules © Giuseppe Mazza

Ce qui est sûr c’est qu’en 1995 il était présent au large de Dania Beach en Floride, qu’il a rejoint en 2000 les Carolines et les Bermudes, en 2004 les Bahamas puis Cuba en 2007, en 2008 les îles Caïmans, l’île d’Haïti, la Jamaïque, Porto Rico et la Colombie et en 2009 le Mexique, le Panama, le Costa Rica et le Venezuela, en résumé tout le golfe du Mexique. La colonisation se poursuit en direction de l’Amérique du Sud grâce aux courants qui transportent ses larves planctoniques.

Dans les Caraïbes il a causé de graves dommages à la faune parce qu’il n’a pas d’ennemis à part quelques requins qui l’ignorent cependant car ils n’ont pas encore appris à le considérer comme une proie et les gros mérous qui sont en net déclin comme les autres prédateurs locaux parce que le vorace Poisson-scorpion subtilise leur nourriture.

Il chasse surtout au crépuscule et la nuit et passe le jour dans un repaire. Il ne se sert de son venin que pour se défendre. Avec les 13 rayons épineux creux de son dos, reliés à des glandes à venin, il frappe les intrus la tête baissée et avec les 13 épines de l’anale plus les 2 des pelviennes il fait face à d’éventuelles attaques venues d’en bas © Allison & Carlos Estape

Écologie-Habitat

Pterois volitans descend jusqu’à 50 m de profondeur parmi les formations madréporiques où les cachettes sont très nombreuses mais on le trouve aussi dans des milieux rocheux et dans les ports. Il n’aime pas les courants mais les eaux calmes où il peut virevolter sans effort. Il se choisit un repaire où il se repose le jour parfois aussi la tête en bas et n’est agressif qu’envers les intrus d’autres espèces.

Morphophysiologie

Il peut atteindre 38 cm de long. Les nageoires mises à part, la conformation de son corps est celle des rascasses : un corps fusiforme et une grosse tête.

Dans les Caraïbes les requins ne l’ont pas encore compté parmi leurs proies et les gros prédateurs comme les mérous sont sur le déclin à cause de sa concurrence vorace © Allison & Carlos Estape

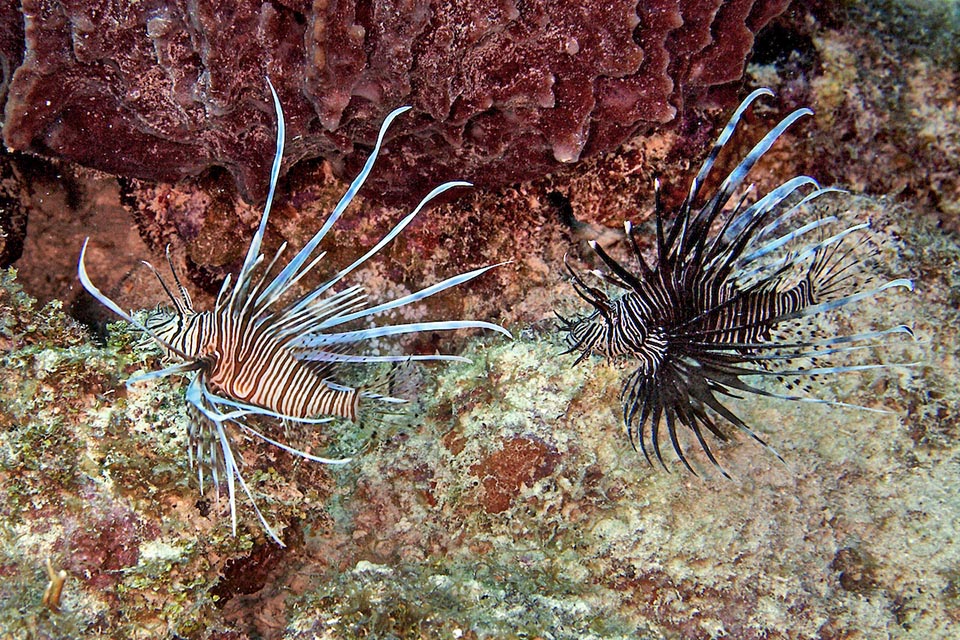

Sa coloration varie en fonction de l’endroit. Il porte en général une livrée claire avec des bandes verticales et des taches rougeâtres mais les populations qui vivent le long des côtes rocheuses et des estuaires peuvent être presque noires.

La forme des voyantes nageoires pectorales peut elle aussi changer légèrement mais comme chez l’espèce similaire Pterois miles qui est présente dans la mer Rouge et l’océan Indien avec des intrusions dans l’Est de la Méditerranée via le canal Suez celles-ci sont toujours jointes à leur base et il a souvent un grand tentacule au-dessus des yeux.

Il s’agit à première vue de deux espèces semblables que l’on ne peut identifier que grâce à un examen moléculaire ou en se basant sur leurs zones d’habitat qui en général ne se recoupent pas.

La forme et la couleur de Pterois volitans sont très variables. Le long des côtes rocheuses et des estuaires il n’est pas rare de tomber même sur des individus presque noirs © Allison & Carlos Estape

Au niveau de la morphologie, si l’on tient dans sa main un spécimen, en faisant attention à ses piquants venimeux, on constate que Pterois volitans a quelques rayons de plus que Pterois miles : 9 à 12 au lieu de 9 à 11pour les rayons mous de la nageoire dorsale, 6 à 8 au lieu de 6 à 7 pour la nageoire anale et 14 à 16 au lieu de 13 à 15 pour les nageoires pectorales.

Les adultes de Pterois miles, en contrepartie, auraient une série de petites épines le long de la joue.

Dans les Caraïbes où l’on a aussi trouvé récemment Pterois miles qui dans les relevés est nettement minoritaire sont apparus des hybrides plus vigoureux que leurs parents (l’hétérosis) et d’après certaines études cela pourrait avoir contribué à sa prolifération.

Un spécimen majestueux. Le Poisson-scorpion peut atteindre 45 cm et 1,4 kg. Sa chair, très appréciée, figure souvent dans les restaurants locaux © Karine Marangon

En ce qui concerne le venin Pterois volitans possède sur la nageoire dorsale 13 rayons épineux creux reliés chacun à une glande à venin, 3 rayons épineux creux sur la nageoire anale et un à chaque nageoire pelvienne alors que les spectaculaires nageoires pectorales sont inermes de même que la nageoire caudale arrondie.

Pour chasser ils ne servent pas du venin qui demeure une arme de défense mais en ouvrant en grand leur bouche énorme ils aspirent leur proie qui est ensuite retenue par leurs dents minuscules. Quand ils se sentent menacés, s’ils ne peuvent s’enfuir, ils attaquent violemment les intrus, y compris les plongeurs, et les frappent avec les rayons venimeux de leur nageoire dorsale qui restent actifs même après leur mort.

Les empoisonnements, mis à part la douleur intense, les oedèmes ou les nécroses locales qui s’accompagnent de la perte de la sensibilité pendant plusieurs jours, provoquent chez l’homme des nausées, des vomissements, des vertiges, des évanouissements, des difficultés à respirer, une chute de tension, des convulsions ou même un arrêt cardiaque.

Ici il est flanqué d’un labre nettoyeur de parasites mais on n’en trouve guère car Pterois volitans, nageant peu, est protégé par une fine cuticule qui empêche l’implantation © Klaus Stiefel

Il se produit aussi malheureusement des cas mortels mais ils sont très rares.

La composition du venin est mal connue. On sait seulement que la toxine est thermolabile entre 50 et 60 °C mais qu’elle résiste parfaitement à la congélation.

Éthologie-Biologie reproductive

Le Poisson-scorpion adulte est un prédateur nocturne vorace qui dévore environ 50 espèces de poissons différentes mais aussi des crevettes et des crabes. Avec ses grandes nageoires pectorales il repousse sa proie dans un coin et l’aspire d’un coup avec sa grande bouche protractile en la retenant, quand elle ne finit pas directement dans son estomac, avec ses dents minuscules.

Un juvénile. Les femelles pondent 2 millions d’œufs par an. Les larves sont transportées 20 à 35 jours par les courants en répandant ainsi l’espèce sur de grandes distances avant de rejoindre les fonds souvent dans les formations de mangroves ou à l’embouchure des fleuves où les jeunes grandissent en se nourrissant d’invertébrés © Allison & Carlos Estape

Les juvéniles, de leur côté, grandissent en se nourrissant de petits invertébrés, surtout des vers et des crustacés.

Les mâles parviennent à la maturité sexuelle quand ils atteignent une longueur de 10 cm, les femelles autour de 18 cm. Elles sont alors en mesure de pondre environ deux millions d’oeufs par an.

En Caroline du Nord on a constaté que la fécondation s’effectue en surface après un rituel amoureux et que la femelle relâchait environ tous les 4 jours de petits amas de plus de 24.000 oeufs entourés d’un mucus. Ceux-ci mesurent environ 800 microns. Les larves, transportées par les courants pendant 20 à 35 jours, se nourrissent de plancton après que le sac vitellin est épuisé.

Pterois volitans n’est pas une espèce menacée. Il s’adapte à divers milieux et supporte même des températures relativement basses et l’eau saumâtre. Il lui suffit d’avoir un pourtour de rocher ou de madrépores pour attraper ses proies et un repaire pour dormir. Pêché pour les aquariums il peut vivre longtemps dans des bassins appropriés © Giuseppe Mazza

Sa résilience est élevée, ses effectifs pouvant doubler en moins de 15 mois, et bien qu’il soit très pêché du fait de la très bonne qualité de sa chair et présenté comme une gourmandise dans les restaurants locaux son indice de vulnérabilité à la pêche est faible et s’établit à peine à 34 sur une échelle de 100.

Ses effectifs sont en augmentation et dans la Liste Rouge des espèces menacées il figure comme étant “Least Concern”, c’est-à-dire “Moindre préoccupation”.

Synonymes

Gasterosteus volitans Linnaeus, 1758.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS OSSEUX, cliquez ici.

→ Pour des notions générales sur les POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS OSSEUX, cliquez ici

→ Pour découvrir la BIODIVERSITÉ des POISSONS CARTILAGINEUX, cliquez ici.